原標(biāo)題:富池江邊傳統(tǒng)美德默默流淌——

圖文:五代擺渡人 義渡村民70年

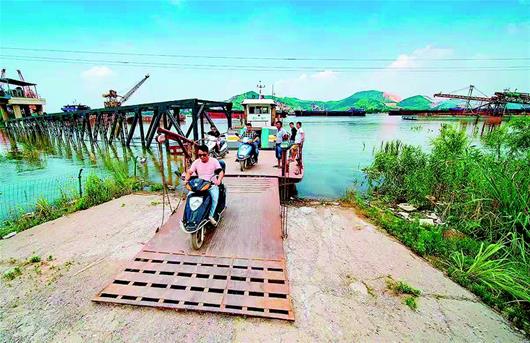

圖為:又一班渡船靠岸。(視界網(wǎng)石勇攝)

湖北日?qǐng)?bào)全媒記者 趙志剛 通訊員 蔡克智 廖小剛

“坐好嘍,開船!”9月18日11時(shí)30分,陽新縣富池鎮(zhèn)郝磯村長(zhǎng)江邊老渡口,船長(zhǎng)王義松一聲吆喝,纜繩解開,渡船緩緩離開岸邊向?qū)Π段溲ㄊ刑锛益?zhèn)駛?cè)ァ?/p>

富池是歷史重鎮(zhèn),建鎮(zhèn)已逾千年。老渡口與富池鎮(zhèn)相伴相生,與江北的武穴市田家鎮(zhèn)隔江相望。郝磯村是緊鄰長(zhǎng)江的漁村,漁船成為沿江兩岸百姓走親訪友的唯一交通工具。“這個(gè)渡口還是‘紅色渡口’。”83歲的王義亮老人回憶,1949年5月14日,他和村里百姓劃著近70條木船,到對(duì)岸接解放軍在此過江。

解放后,為讓老渡口發(fā)揮更大作用,郝磯村打造木船,每天擺渡兩岸百姓。“船長(zhǎng)都是郝磯村人,本村人坐渡船都不付錢,所以大家稱之為‘義渡’。”75歲的王義懷說,靠渡船謀生,船長(zhǎng)只能混個(gè)肚兒圓。

村里第一代船長(zhǎng)是王全河,那時(shí),木船上裝布帆,只能遮風(fēng)擋雨,動(dòng)力全靠人工劃,并配一個(gè)水手。傳承到現(xiàn)在,船長(zhǎng)已換了5人,義渡的慣例延續(xù)至今。陶港、陽新城關(guān)、南部地區(qū)居民過江去黃岡都習(xí)慣在此渡江。

57歲的王義松是第五代船長(zhǎng),已在此擺渡37年,風(fēng)雨無阻。從木制機(jī)動(dòng)船到全鋼機(jī)動(dòng)船,如今這已是他開的第三條船,他也成為擺渡時(shí)間最長(zhǎng)的船長(zhǎng)。

這些年,他多次從江里救起落水的人。按約定,外村人乘坐渡船,可以收取一定的船費(fèi),但他給自己立下規(guī)矩:殘疾人、寡婦帶小孩、流浪人、生活拮據(jù)者一律不收費(fèi)。用他的話說,“出門在外,都有難處,能幫就盡量幫一把。”說這話時(shí),他那被曬得黝黑的臉上透著一股俠氣。其實(shí),擺渡是自負(fù)盈虧,他全家都靠這條船生活。近些年,他花費(fèi)近50萬元更新渡船、維修碼頭設(shè)施,目的只想讓大家坐渡船更舒心。

為方便兩岸百姓渡江,他制定渡船航行時(shí)刻表,并廣為傳播。冬春時(shí)節(jié),早上6點(diǎn)半到下午5點(diǎn)半,1小時(shí)1班;夏秋時(shí)節(jié),早上6點(diǎn)到下午6點(diǎn),1小時(shí)1班。豐水期時(shí),江面寬近3公里,到江北單邊要半個(gè)小時(shí);枯水期時(shí),江面寬近2公里,單邊約20分鐘。每天,他至少要來回航行12趟。

黃梅的朱先生在富池辦完事后乘渡船準(zhǔn)備回田家鎮(zhèn)。他說,下游汽渡距此8公里,到對(duì)岸后還得走路、坐車才能到,耗時(shí)費(fèi)錢不方便,“已在這乘船過江多年”。

時(shí)間一到,王義松準(zhǔn)時(shí)開船,船上僅3名乘客,“一趟下來又得貼錢”。其實(shí),碰到百姓有急事,僅一名乘客他也開船。

湖北日?qǐng)?bào)全媒記者問:“就沒想過停開渡船?”他說:“這是祖輩傳下來的,不能丟,只要有能力就要堅(jiān)持。”為培養(yǎng)下一代船長(zhǎng),2016年,他將時(shí)年26歲的二兒子王黎帶上船當(dāng)助手。如今,王黎已考取船員證,操作船只已是一把好手。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(鄂)字第00011號(hào)

信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證 1706144 -

互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 (鄂)字3號(hào) -

營(yíng)業(yè)執(zhí)照

鄂ICP備 13000573號(hào)-1  鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號(hào)

鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號(hào)

版權(quán)為 荊楚網(wǎng) www.cnhubei.com 所有 未經(jīng)同意不得復(fù)制或鏡像