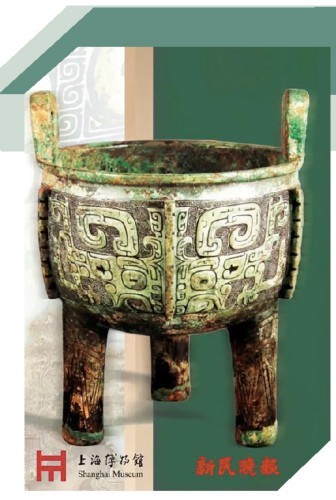

上海博物館與新民晚報聯合打造的公益文化品牌“上博講壇”第四季第一講昨晚于線上開播,主題是“模范成器——沿襲四千年的傳統鑄造技藝”。上海博物館研究館員譚德睿和丁忠明從文物科技的視角,為觀眾揭秘青銅時代巧奪天工的鑄造技藝。“模范”一詞現在是指學習、工作、生活中值得效仿的人與事,同類中的榜樣,而它的由來,就是青銅器鑄造技藝中的一項步驟。

中國古代青銅器紋飾纖細峻深、器形復雜、器壁或勻薄或厚重,鑄就中國青銅時代的輝煌成就,在世界文明古國中獨具技術特色。青銅器經制模、配制范料、練泥、陳腐、制范、干燥、焙燒、熔煉、澆注、鑄后清理等一系列工序鑄成。鑄造精美青銅器的核心技術是陶范鑄造,這項技術誕生于四千年前的中國夏朝。

文博愛好者步入博物館的時候,往往被青銅器的器形、精美的紋飾、具有考古價值的銘文等所震撼,至于精美的青銅器如何鑄造而成,此前一直是一個千古之謎。素以對青銅器作系列研究聞名于世的上海博物館,從上世紀八十年代開始以譚德睿為首的研究團隊歷經文獻檢索、傳統工藝考察、系統的科學檢測和比較研究,耗時10年,終于在1996年揭開古陶范何以能鑄造高水平青銅器的原因及其科學性,挖掘出古陶范配方及其制作工藝,古陶范透氣性不良卻充型性能良好,是加入了植物灰所致。

這項稱為《中國青銅時代陶范鑄造技術研究》的研究成果被我國著名冶鑄史學者、中國科學院自然科學史研究所華覺明教授評為“從學理上,從理論和實踐結合的層次,最終闡明了商周陶范鑄造所以能獲得高度成就的機理與實質”。按研究所得古方,研究團隊成功復原出商周時期的青銅爵、觶、提梁卣和鼎耳等。

在短短2個小時的講座中,兩位上博專家聯手解讀,資深文博愛好者得以初步了解青銅器的制作工藝。“我們的老祖宗在小小的陶范上,刻出了神奇的花紋,刻制出來,澆筑出來,且精度薄如刀口,在越王勾踐劍等文物上反映得淋漓盡致。”譚德睿說。

先人發明的古陶范配料以及鑄造全程,都遵循著科學原理。我們的祖先智慧讓世界嘆為觀止,也讓今天的觀眾驕傲不已,在開播短短幾分鐘后,這場講座的觀看量已經突破1萬。

作者:樂夢融

來源:新民網

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像