憑借相互的信任

對異地特產的期待

打開快遞的驚喜

……

近期

“互換特產”

在各大互聯網社交平臺上

流行起來

當一些人沉浸于“互換特產”

所帶來驚喜的同時

也有不少網友吐槽起自己

上當受騙的經歷

一時間

引發了各方

關于誠信與風險的討論

互換特產

成為風靡全網的一種

互動新模式

“本地不僅有出名的點心,也有蜜桃、銀瓜及各類水果,想要嘗試不同地區特產的趕緊私信我,讓你不用前來就能嘗到具有濃濃本地風味的食物……”

互換特產

所謂“互換特產”,是指陌生網友之間口頭約定,互寄家鄉特產,它本質上是一種線上陌生人社交衍生出的新模式。喜歡嘗試新鮮事物的年輕一族對此頗為推崇,許多人將其視為增加友誼、結識異地朋友的機會。

據了解,“互換特產”興起的初衷,是讓人們既可以收到來自全國各地的禮物、品味不同地區的特色美食,也省去了往返的時間成本和費用開銷。

河北省保定市消費者何龍

便是“嘗鮮族”中一員

↓↓↓

“我在網上無意中刷到了‘互換特產’的信息,感覺很有意思,且有一定的挑戰性,就試著尋找交換特產的‘搭子’。我從來沒有去過山東旅游,對當地特產還挺好奇的,于是選擇了來自山東的網友。”

何龍告訴《中國消費者報》記者,他原本與山東省青島市的一位網友約定互換200元的家鄉特產,但這位網友直接郵寄了近20斤的特產,包括海蜇頭、芝麻醬、奶棗、燒餅、蝦醬等,甚至還有在當地銷售火爆但他從未聽過的嶗山可樂,貨品價值遠超約定價格,這不但讓他大飽口福,也讓他感受到了當地人的實在。

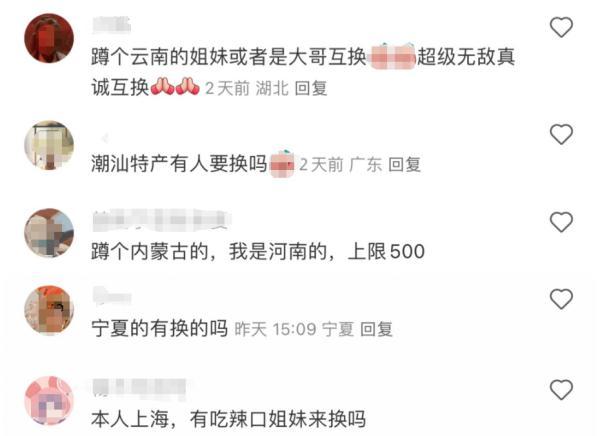

據記者觀察,對于“互換特產”,不同人群的要求不盡相同。部分網友會根據自己喜好提出要求,比如限定網友所在地域或者希望交換到具體商品,還有部分網友對食物口味做出限制,也有網友沒有提出任何具體要求,只想體驗一把“開盲盒”的樂趣。

何龍表示,相比起自己直接購買,他更享受未知的驚喜。而且,通過這種方式,他和那位青島網友成為了朋友,并互相約定繼續向對方郵寄其他當地特色的產品,這又是一份額外的驚喜。

歡喜與失落同在

網友曬出被騙經歷

不過

并非所有人都能嘗到

愉快的互換體驗

9月8日,有云南網友向記者爆料,她和一位外地網友約定好,各自去當地超市互換300元特產。為了展現誠意,她還特意多花了幾十元,甚至驅車百公里去市區購買品牌鮮花餅。然而,對方收到快遞后卻并未給她寄來特產,甚至就此失聯。從滿心歡喜到失望透頂,該網友經歷了過山車般的心情轉換。

與云南網友完全沒有等來對方回禮不同,網名為“小zhang魚”的網友雖然收到了包裹,但與她的期待差異太大——包裹里只有五包威化餅和四包干脆面,這跟對方當地特產一點不沾邊。

類似的經歷也在其他網友中出現。記者調查發現,如今,當在搜索引擎輸入“互換特產”后,緊跟著詞條會出現“被騙”“避雷”“失望”等字眼。

對此,財經評論員張雪峰在接受《中國消費者報》記者采訪時表示,近期爆火的“互換特產”現象反映了人們對新鮮事物和美食的追求和好奇心,但也需要注意網絡交換中存在的潛在風險。比如,交換雙方之間的信任問題,以及可能出現的交換物品真實性和質量問題等。

新社交還是新消費?

過期13年的陳醋

沒有任何生產企業標識的肉質品

已經完全化掉的巧克力制品

……

記者從各地網友的分享中看到

“互換特產”遭遇最多的是

產品質量問題

綜合來看,產品過保質期以及“三無”包裝是網友主要詬病的對象。除此之外,由于“互換特產”需要向陌生人透露個人地址及聯系方式,也涉及到個人信息保護問題。記者了解到,部分不法分子借“互換特產”外衣強買強賣,更有甚者進行詐騙活動,使原本真心實意的互換活動變了味。

中國商業聯合會專家委員會委員賴陽對記者表示:“此類行為不僅違反了公平交換原則,也損害了其他用戶的利益,可能會擾亂‘互換特產’的市場秩序,應該受到法律的制裁和懲罰。”如果遇到不誠信的交易行為,應該主動采取措施,保護自己的權益,并為公平的交流環境做出努力。

張雪峰也表示,如果發現網友有惡意以次充好交易的行為,應該及時向相關平臺舉報,并保留相關證據,以便進一步處理。他同時建議,與陌生人交換個人信息時,要選擇可靠的平臺和交易渠道,確保個人信息安全。同時,在交換過程中,最好通過平臺內建的消息系統進行溝通,不要通過其他通信方式交換信息。

記者/吳博峰

來源:中國消費者報

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像