中新社上海12月28日電 (記者 王笈)今年是故宮文物南遷90周年。故宮博物院與人民日報《國家人文歷史》雜志社聯合推出的“國寶的長征——故宮文物南遷紀念展”首展28日在上海市歷史博物館開幕,以故宮文物南遷史料及研究成果為主要內容,再現故宮文物南遷的歷史記憶。

12月28日,“國寶的長征——故宮文物南遷紀念展”首展在上海市歷史博物館開幕。中新社記者 王笈 攝

1933年1月,日軍侵占山海關,華北局勢岌岌可危,故宮博物院理事會召開緊急會議,決議擇選重要文物南遷。1933年2月7日至5月23日,故宮博物院文物分5批南遷上海,總計13427箱又64包;南遷文物包括散氏盤、嘉量等青銅重器,王羲之《快雪時晴帖》、宋徽宗《聽琴圖》等書畫名品,以及文淵閣《四庫全書》等珍貴古籍。此外,古物陳列所文物5414箱、頤和園文物640箱又8包8件以及國子監石鼓11箱也南遷上海保存。

自1933年2月首批故宮文物出京,至1958年9月大部分南遷文物北返,這些“國寶”在眾人的守護下避開炮火烽煙,完成歷時二十余載、行程數萬里的遷徙之路。故宮博物院院長王旭東感慨:“整個文物南遷的過程經歷了南遷、西遷、東歸、遷臺和北返,雖歷經艱難曲折,文物卻基本完好無損。這是第二次世界大戰以來規模最大、范圍最廣、歷時最長、影響最深遠的保護人類文化遺產的奇跡。”

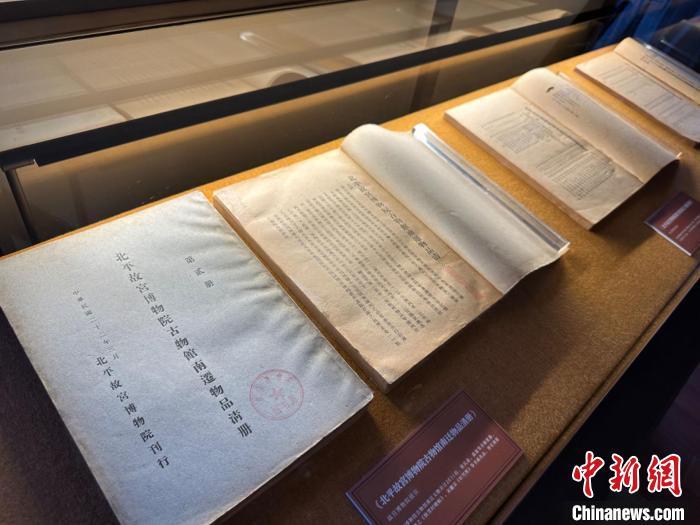

12月28日,《北平故宮博物院古物館南遷物品清冊》在上海市歷史博物館展出。中新社記者 王笈 攝

上海是故宮文物南遷的首站,亦是故宮南遷文物的重要存放地。在故宮博物院原院長鄭欣淼看來,南遷文物在上海的這段時間,有兩件大事:一是把存滬文物全部清點了一遍,二是提選文物參加倫敦中國藝術國際展覽會。

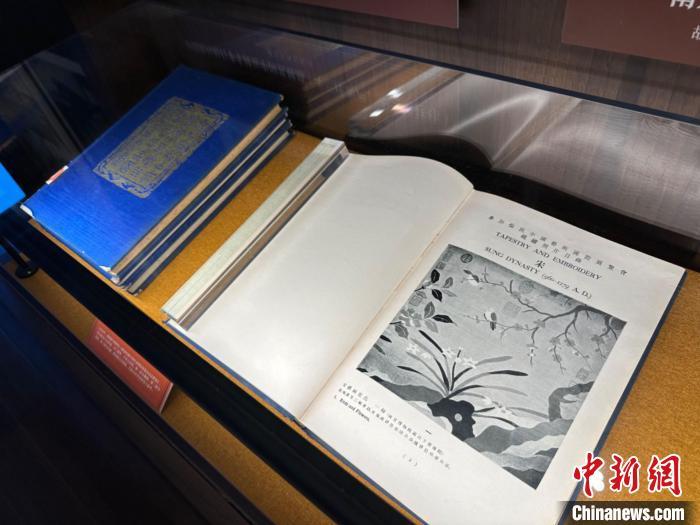

為使西方人士得見中國藝術之偉美,故宮博物院應邀精選文物700余件參加倫敦中國藝術國際展覽會;文物出國前,于1935年4月至5月在上海外灘中國銀行大樓(原德國總會大樓)舉辦預展;文物出國后,于1935年11月至1936年3月在英國參加展覽。“這是故宮文物第一次出國(展覽)。”鄭欣淼告訴中新社記者。

12月28日,《參加倫敦中國藝術國際展覽會出品圖說》在上海市歷史博物館展出。中新社記者 王笈 攝

除以時間日歷形式呈現“故宮文物南遷上海大事記”,本次展覽還采用多媒體影像互動等數字科技手段,對代表性南遷文物進行了創意詮釋。

王旭東認為,故宮文物南遷不僅詮釋了中華文化的影響力和號召力,而且體現了中華民族在危難之時的團結力;不僅保存了中華民族五千多年燦爛文明史,而且對其進行了有力的傳播。“對這段歲月的緬懷與追憶,關系到每一位熱愛中華傳統文化的人們,對于現代文化溯源的思考”。(完)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像