中新網上海1月13日電 (記者 許婧)土,作為最自然的建造材料之一,在營建活動中常展現出令人驚奇的多樣性,對人們的物質空間和精神空間進行雙重塑造,成為我們生活方式中非常重要的一部分。以土為材,是我國乃至全世界歷史最為悠久、應用最為廣泛的營造傳統之一。我們如何理解土這種材料?如何做生土建筑?未來,土還能做什么?

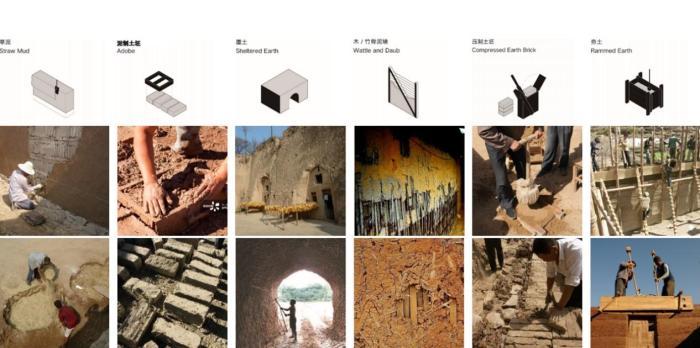

多種多樣的土。同濟大學出版社供圖

13日,由明珠美術館、北京建筑大學和同濟大學出版社·光明城聯合主辦的“《土生土長》《用土建造》新書發布會”在上海明珠美術館舉辦。《土生土長:生土營建的傳統與現代》作者、北京建筑大學建筑與城市規劃學院執行院長穆鈞,《用土建造:從塵埃到建筑》譯者、北京建筑大學建筑與城市規劃學院蔣蔚,分別圍繞中國傳統生土營建智慧及其現代革新應用實踐、國際視野的背景下詮釋了生土材料應用的科學機理與讀者做了分享。

中國傳統生土營建技術。同濟大學出版社供圖

過去十余年來,穆鈞和團隊結合我國城鄉建設的現狀條件,開展了系統的、在地化的技術研發以及大量的示范建設、工匠培訓和項目實踐,取得了一系列具有開拓性的成果。

《土生土長:生土營建的傳統與現代》一書對過去十幾年的研究和實踐進行回顧總結,首次從全國層面較為系統地呈現了中國傳統生土民居建筑及其建造技術、生土材料應用基本科學原理、國際當代生土建筑優秀案例、土上工作室在現代生土建筑領域的實踐與探索,收錄400余幅圖像。

“這本書旨在使人們重新認識我國生土營建的傳統,在了解現代生土材料科學的同時,思考并審視以生土為代表的傳統營建工藝在今天的應用潛力以及適宜的發展定位。”穆鈞說,盡管我國各地域自然地理環境差異較大,但生土材料的應用傳統遍及全國各個省份。這充分證明,可就地取材的生土材料及其營建技術具有十分突出的地域適應性,其中蘊含著大量因地制宜、因需而異,且具有科學性和理性的生態營建智慧。

蔣蔚談到,翻譯《用土建造》是希望給大家提供一個嶄新視角去理解土這種材料,這本科普著作涵蓋了生土這種建筑材料的諸多方面,尤其是在原始土材料、土辦法與先進的科學技術之間建立了連接,“土不是邊緣的材料,它一直是我們賴以生存的基本物質,過去是,未來仍是”。

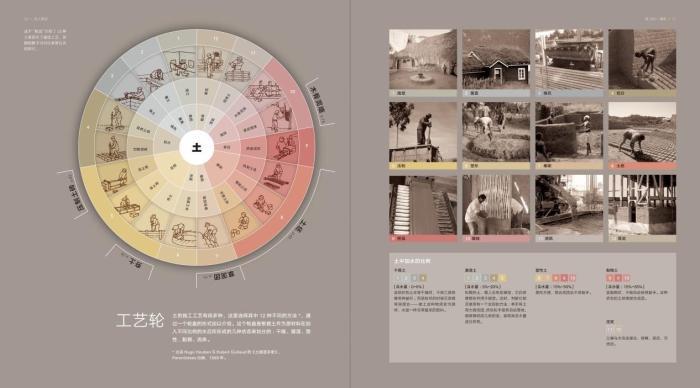

土的施工工藝——工藝輪。同濟大學出版社供圖

據介紹,《用土建造:從塵埃到建筑》一書以400余幅高清圖像、插畫、對照實驗照片展示了世界范圍內生土城市和建筑、土的建造工藝、土材料的特性和革新等,從土的微觀結構到宏觀屬性、從材料的工藝到相生相長的文化、從前人的智慧到未來的遠景都生動呈現在讀者面前。這些內容不僅使傳統建造者的實踐重新煥發光彩,也讓讀者在深入了解土這種最普通的物質同時,為未來帶去更多的創新可能。

《土生土長》《用土建造》新書發布會現場。同濟大學出版社供圖

當天,上海交通大學設計學院建筑系系主任劉杰,同濟大學建筑與城市規劃學院教授李立,上海交通大學設計學院副教授黃印武,line+建筑事務所聯合創始人孟凡浩,以及中國美術學院建筑藝術學院副院長陳立超則從不同角度探討以生土為代表的傳統營建智慧在現代建筑實踐中的多元應用潛力。

由中國、日本、瑞士和法國藝術家聯手呈現的“生土禮贊”展覽正在上海明珠美術館展出,從傳統到現代、從材料到建筑、從科學到藝術,呈現一幅以生土繪就的“畫卷”。作為策展人之一的穆鈞、蔣蔚為與會嘉賓和觀眾們做了導覽。(完)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像