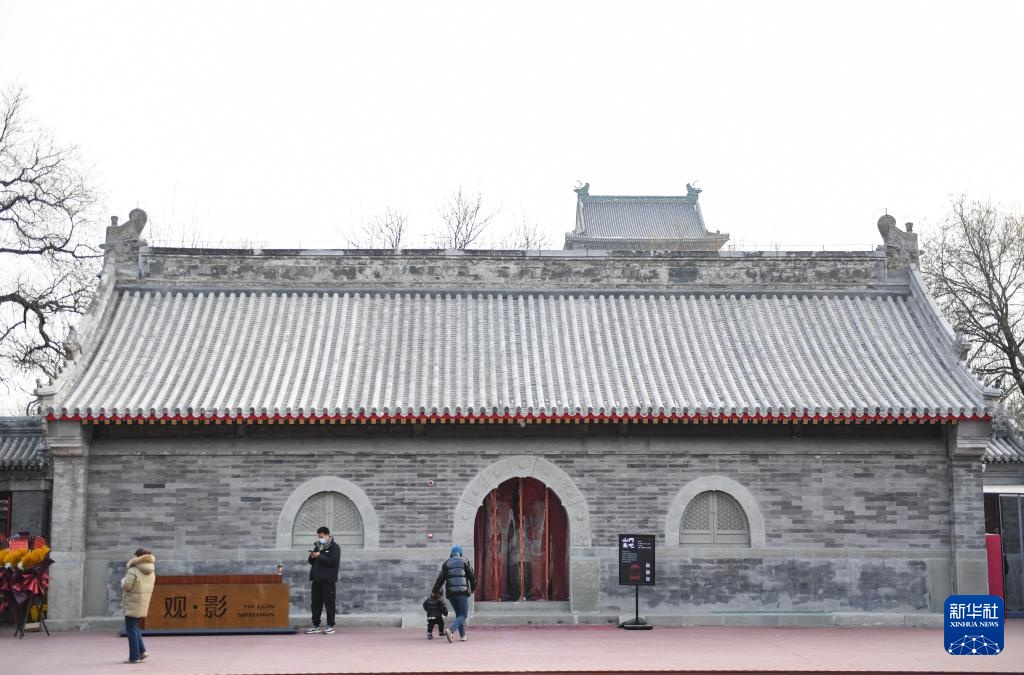

這是1月18日拍攝的宏恩觀山門殿,現(xiàn)在作為“山門來(lái)吧”數(shù)字藝術(shù)館展廳。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

pagebreak

這是1月18日拍攝的宏恩觀山門殿局部。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

pagebreak

1月18日拍攝的宏恩觀山門殿與觀外的北京鐘樓。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

pagebreak

這是1月18日拍攝的宏恩觀內(nèi)的北京中軸線主題郵局。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

pagebreak

這是1月18日拍攝的宏恩觀一角。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

pagebreak

這是1月18日拍攝的宏恩觀內(nèi)的一處文創(chuàng)商店。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

pagebreak

這是1月18日拍攝的宏恩觀帝君殿內(nèi)的書店。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

pagebreak

這是1月18日拍攝的宏恩觀山門殿里的“山門來(lái)吧”數(shù)字藝術(shù)館。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

pagebreak

1月18日,人們?cè)诤甓饔^大雄寶殿內(nèi)觀看“宏恩觀:一座北京廟宇的故事”主題展覽。

近日,位于北京中軸線北端、擁有700余年歷史的宏恩觀向公眾開放。宏恩觀地處北京鐘鼓樓北側(cè),被稱為中軸線上的“龍尾之要”,經(jīng)歷多次功能演變。如今,通過(guò)保護(hù)性修繕與活化利用,宏恩觀成為涵蓋數(shù)字藝術(shù)展、宏恩觀歷史展、中軸線主題郵局、書店、文創(chuàng)商店等內(nèi)容的市民文化空間。

新華社記者 陳鐘昊 攝

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營(yíng)許可證(鄂)字第00011號(hào)

信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽節(jié)目許可證 1706144 -

互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 (鄂)字3號(hào) -

營(yíng)業(yè)執(zhí)照

鄂ICP備 13000573號(hào)-1  鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號(hào)

鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號(hào)

版權(quán)為 荊楚網(wǎng) www.cnhubei.com 所有 未經(jīng)同意不得復(fù)制或鏡像