???????

“惟殷先人,有冊有典。”簡牘,古代中國最重要的文字載體之一,銘刻著中華民族的文化印記。湖北云夢出土的秦漢簡牘,數量眾多、保存完整、內容豐富,具有極其重要的歷史、文化、科學、藝術價值。

4日下午,習近平總書記來到云夢縣博物館參觀出土秦漢簡牘展。總書記詳細聽取簡牘內容、歷史文化價值和保護研究情況介紹,指出要繼續(xù)加強考古研究,提高文物保護水平,為弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、增強文化自信提供堅實支撐,讓中華文明瑰寶永續(xù)留存、澤惠后人,激勵人們不斷增強民族自豪感和自信心。

新華社記者攝

“總書記十分關心簡牘保護研究工作,問得很細致。”在云夢縣博物館為習近平總書記作講解的湖北省博物館副館長王先福還沉浸在激動中。

展柜里,一枚枚竹簡細細長長,每枚長度約25厘米、寬度不到1厘米、厚度1至2毫米。經由文物保護工作者細心呵護,簡文跨越千年仍字跡清晰。走近細看,文字長短粗細參差錯落,提按頓挫纖毫畢現;字形結體緊湊,線條平直。這是我國最早的隸書,還留有篆書余韻。

“春二月,毋敢伐材木山林……夏月,毋敢夜草為灰”,云夢出土秦漢簡牘展中,《秦律十八種·田律》這項規(guī)定,引人駐足。

“《田律》是我國迄今發(fā)現的最早的環(huán)保法令。其中規(guī)定,二月不得伐林木、堵水道,體現出‘順時施政’的智慧。”王先福介紹。

秦法律令是了解中國古代社會的鎖鑰。上世紀70年代前,人們對秦代律法幾乎一無所知。1975年底,云夢睡虎地12座戰(zhàn)國末期至秦代墓葬的發(fā)掘,使沉睡了兩千多年的1000多片秦代簡牘面世,震驚世界。

經考證,11號墓墓主名為“喜”,作為秦國基層官吏,他一筆一畫、年復一年,把秦國頒布的法律條文記錄于竹簡。“這是我國考古史上首次發(fā)現秦代簡牘,記錄著我國迄今發(fā)現最早、最完備的法典,內容涵蓋政治、經濟、軍事、文化等各方面,被譽為秦代國家治理和社會生活的‘百科全書’。”王先福說。

簡牘里不僅有國家大事、律法制度,也有普通人的日常生活。

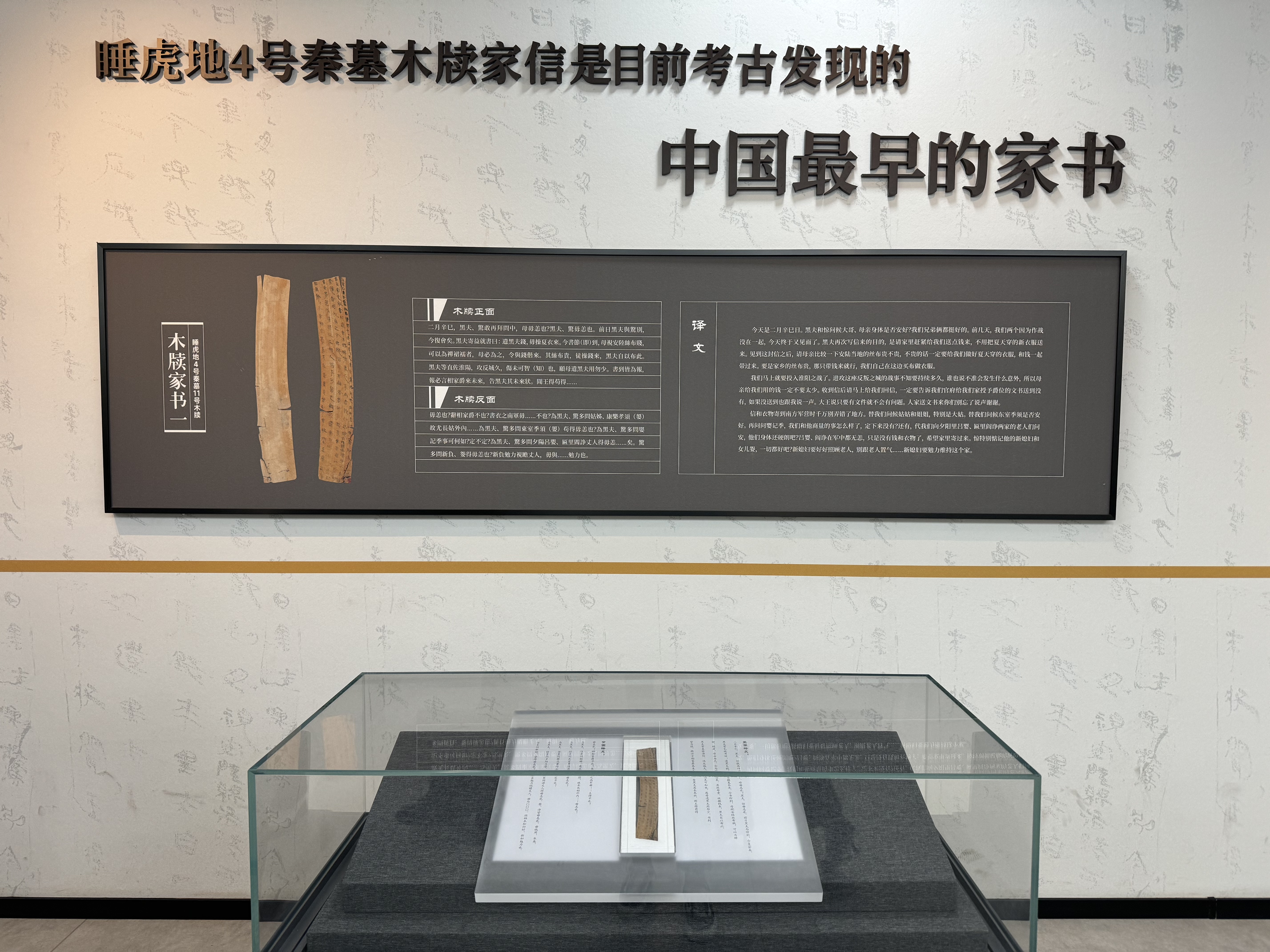

“二月辛巳,黑夫、驚敢再拜問衷。母毋恙也?”展陳中有迄今考古發(fā)現最早的家書實物。這是由正在秦楚交戰(zhàn)前線的士兵“黑夫”和“驚”兄弟倆,用木牘寫給大哥“衷”的書信。兩千年前的故土情深、孝悌之義,躍然眼前。

云夢縣博物館展出的木牘家書。強郁文攝

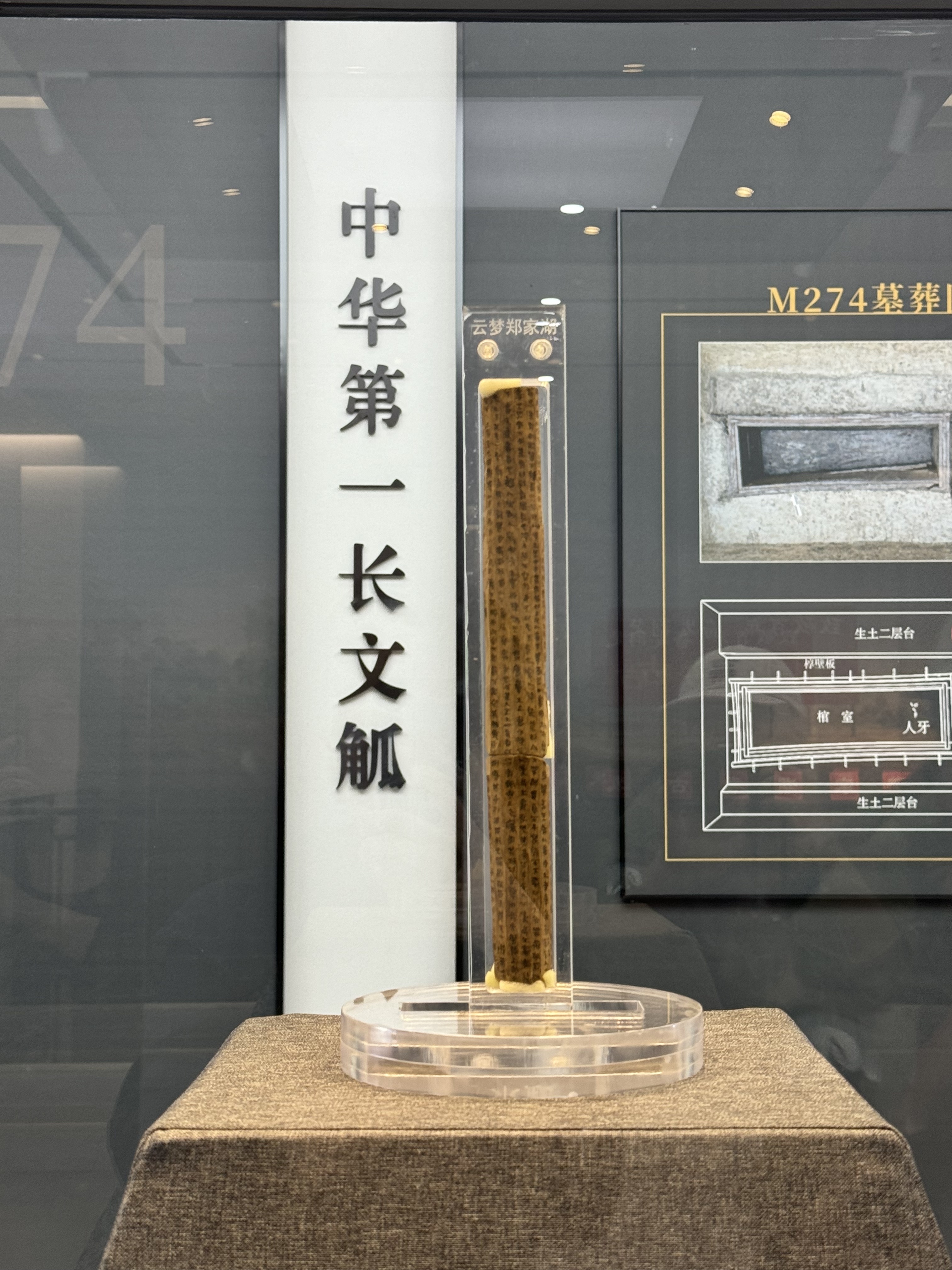

移步前行,出土于云夢鄭家湖墓地的“中華第一長文觚”豎立在玻璃保護罩中。這個34厘米長的觚,由一截圓木豎著剖開而成,上書約700字,是目前所見年代最早、篇幅最長的長文觚。觚上所寫,是戰(zhàn)國后期一位名叫“筡”的縱橫家游說秦王停戰(zhàn)止戈的生動場景。

云夢縣博物館展出的“中華第一長文觚”。強郁文攝

一旁的展板上,可見以現代漢字轉寫的觚上全文及其白話譯文,引人駐足。從秦隸到簡體字,從文言文到白話文,一代代學者“甘坐冷板凳”潛心研究,將生僻晦澀的古文字還原成鮮活生動的歷史,鑒古照今。

新華社記者攝

現場聆聽總書記的重要指示,武漢大學簡帛研究中心副教授魯家亮備受鼓舞、更覺責任重大:“湖北地區(qū)簡牘文物資源豐富,作為戰(zhàn)國秦漢簡牘研究者,我們將繼續(xù)高質量整理出土簡牘文獻,供廣大公眾閱讀和使用,讓千年歷史文脈永續(xù)傳承。”

統(tǒng)籌:胡果

審稿:王斌來 杜尚澤 禹偉良

文字:田豆豆 強郁文

視頻:央視新聞 人民網 王郭驥

攝影:新華社記者 謝環(huán)馳 燕雁 人民日報記者 強郁文

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯(lián)網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業(yè)務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節(jié)目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節(jié)目許可證 1706144 -

互聯(lián)網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業(yè)執(zhí)照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像