芒種到,農事忙

古人觀日定時、指導農事

那么在7000年前

長江先民眼中的太陽長啥樣?

今天,一起認識“太陽人”石刻

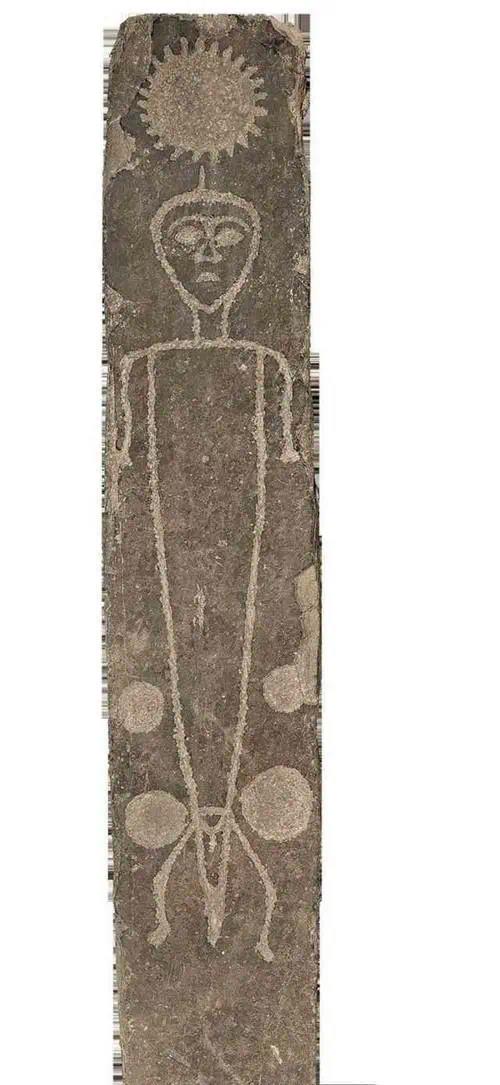

跨越七千年的“萌系”太陽

當秭歸東門頭遺址的泥土裂開縫隙

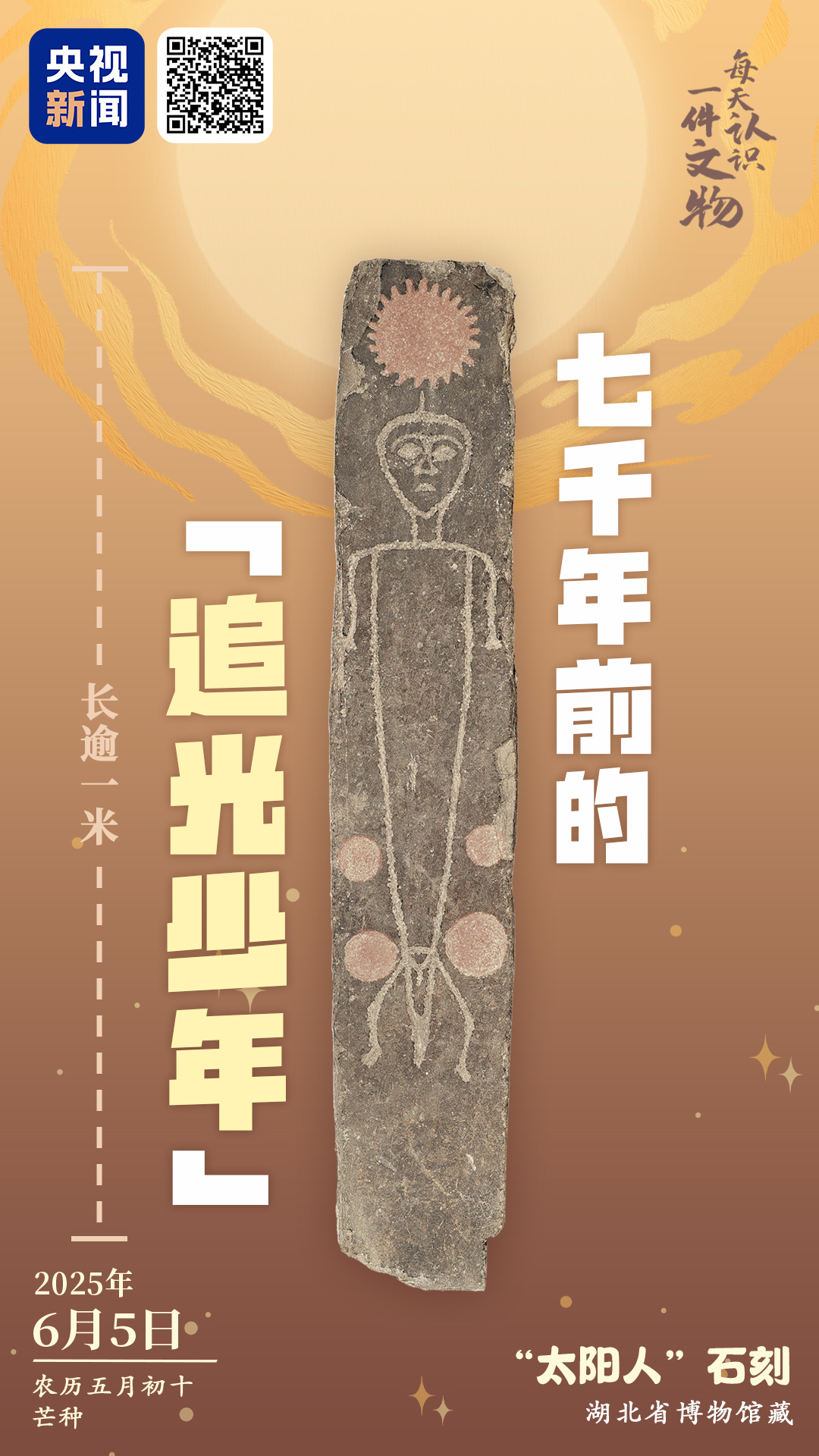

一塊長逾1米的褐灰砂巖

驚現于世——

石板上的圖案由極簡線條構成:

倒三角的身軀

人物面容肅穆凝重

腰部兩側,星辰默默點綴

而人像頭頂上方

一輪太陽放射出23道光芒

穿越七千年,依然灼灼如新

石刻將人像與太陽、星辰刻于一體

而太陽居于頂端

刻畫出新石器時代先民的宇宙觀

23道光芒悄然呼應著

二十四個節氣中太陽回歸的周期

似乎暗示著先民早已破解太陽運行規律

這件“太陽人”石刻

是中國迄今發現最早的太陽崇拜實物證據

城背溪文化:

長江流域的早期農耕密碼

這輪被虔誠托舉的太陽

誕生于城背溪文化的土壤中

城背溪文化是距今約8000年前

長江中游的新石器時代文化

因湖北宜都城背溪遺址的發現而得名

△城背溪遺址

根據考古發現

這一文化的先民已掌握三大核心技能

1.稻作農業

陶器中發現大量炭化稻殼

將長江流域稻作史提前千年

2.漁獵采集

遺址出土魚骨、石質網墜等

訴說著先民們的捕魚生活

3.原始手工業

陶器以夾砂紅陶為主

器形簡單古樸

石器則多為打制,局部磨光

而“太陽人”石刻

正是這一時期的精神圖騰

相較于陶器、石器等生活用具

這件近1.2米高的石刻

標志著長江中游

已出現復雜祭祀體系與社會組織

為中華文明多元起源提供鐵證

太陽崇拜:古人寫給太陽的“情書”

太陽,在人類文明的童年

是最古老的神明

它播撒光熱、催發萬物生長

劃分四季輪回

先民將這份敬畏也珍藏起來

當城背溪先民在石板上刻下太陽

5000多年前的大河村先民

則把日月星辰留在了彩陶上

而3000年前的古蜀先民

更是用0.2毫米的金箔

訴說著“金烏負日”的傳說

△商周 太陽神鳥金飾 成都金沙遺址博物館藏

先民們在日復一日的觀測中

將太陽運行的周期

轉化成了二十四節氣

“觀象授時,敬天順時”

即使到了今天

節氣仍是中國人理解自然節律的文化基因

石板上的太陽沉默地熱著

石板外的萬物熱鬧地活著

先民用“太陽人”

記錄了對自然的敬畏

而今天的芒種節氣

依然延續著這份與自然共生的智慧

監制丨唐怡制片人丨畢磊文案丨孫煜祁視覺丨汪澤源審校丨郭琪紅 儲佩君統籌丨劉瑩 田昊原特別鳴謝丨湖北省博物館 總臺湖北總站 中國文物報社指導單位丨國家文物局

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像