極目新聞評論員 屈旌

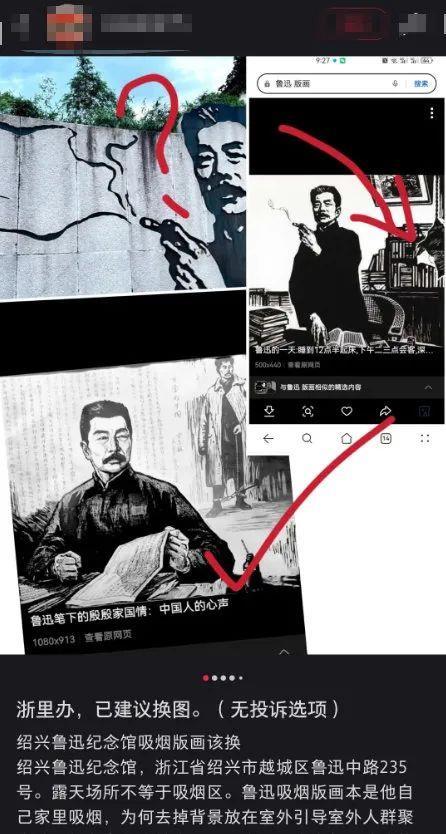

近日,游客孫女士在社交平臺發文,浙江省紹興市的魯迅紀念館有一面魯迅手里夾著香煙的網紅打卡墻,墻畫設計不妥,并在8月22日將此事投訴到了“浙里辦”。

孫女士的投訴理由是,該墻畫有引導人到室外聚集抽煙危害他人健康的風險,還有誤導之嫌,要求對其進行更換。

8月24日,上游新聞記者聯系到孫女士,她稱自己是一名控煙志愿者,平時經常關注公共場所禁煙的話題。她查詢了很多有關魯迅的版畫,無意間發現了魯迅抽煙原圖煙紋更小,而且有書房背景,“原畫是在室內吸煙,而不是在室外公共場合吸煙。”(據8月24日上游新聞)

社交平臺上“給先生點支煙”已成為熱門詞條

孫女士所發的投訴帖

孫女士的建議引發輿論嘩然,激起極大的爭議。不少網友不以為然,認為她實屬“小題大做”,甚至反諷道:“與其讓魯迅放下煙,不如自己先放下手機,家長天天看手機對青少年誤導更嚴重。”

這樣的情緒不難理解。魯迅嗜好抽煙是不爭的事實,這位文學巨匠在多部作品中提到自己每天必抽香煙,甚至在信件中描述“仰臥——抽煙——寫文章”成為日常三件事,在《秋夜》里,他寫道 :“我打一個呵欠,點起一支紙煙,噴出煙來,對著燈默默地敬奠這些蒼翠精致的英雄們。”;《一覺》的最末一段中,他亦寫道:“我疲勞著,捏著紙煙,在無名的思想中靜靜地合了眼睛”。據相關記載,即便因嗜煙而疾病纏身,魯迅戒煙也是屢戒屢敗,直到身體無法支撐,在醫生要求下才強行戒斷。

眾多影視劇、話劇等文藝作品中,也多次塑造了魯迅先生深夜孤燈下以煙提神、以筆為矛的形象,進而塑造并強化了“魯迅手不離煙”的刻板印象。也正是這種認識慣性,讓網友對孫女士的投訴很不滿,認為她是要篡改歷史人物的人設,是吹毛求疵,多管閑事。

但事實真的是如此嗎?魯迅所處的年代,沒有如今這般普及的科學健康認知,也沒有公共場所控煙的意識,我們當然不能用今天的標準去苛求歷史人物。但抽煙畢竟只是魯迅偉大生平中一個尋常的生活習慣,是否需要如此被強調、被放大?魯迅還有許多更具代表性的形象:伏案疾書、與學生交談、橫眉冷對千夫指,不屈地立于風雨之中……他的作品與精神,遠比一支煙更有分量。

紹興魯迅紀念館承載著傳承魯迅精神的重要使命,其設置的打卡墻本應成為弘揚魯迅文學價值與精神的窗口,但現實卻是,因為墻畫夸張化地使用了魯迅抽煙的形象,并且將私人室內抽煙的形象移植到公共場所,導致不少游客熱衷于拿著香煙去打卡,上演給魯迅“遞煙”“點煙”,與魯迅一起“來一根”等娛樂化場景,文化場所煙味彌漫,既違背公共場所禁煙原則,也讓其他游客被迫吸二手煙,損害他人健康權益。所以,這并不是魯迅抽煙有問題,而是宣傳魯迅的方式走上了歪路。

網絡截圖

魯迅的作品蘊含著無盡的力量與哲思,他棄醫從文、以筆救國的生平,更是鼓舞了一代又一代年輕人“有一分熱就發一分光”。先生的人格魅力、思想光芒和精神價值,遠非一支香煙所能承載。過度聚焦于抽煙這一細節,無疑是將魯迅精神矮化了,也窄化了。

孫女士的投訴,恰恰反映出公共場所禁煙意識的提升,以及對文化場所教育意義的期待。文旅單位在打造網紅打卡點時,除了考慮傳播熱度,更需重視社會價值導向。比如,能否選用魯迅持筆、拿書、佇立沉思等其他經典形象?或是通過技術或解說方式,強調歷史背景與當下規范的區別?或是以此為契機,開展魯迅精神深度講解、文學片段互動展示等,讓打卡魯迅更具文化意義,而非只是一時的嬉笑娛樂。

魯迅紀念館的存在,是為了讓更多人走近魯迅、理解魯迅、傳承魯迅。一支煙可以成為記憶的碎片,但不該成為紀念的焦點,魯迅的肖像前應該閃耀著精神的光芒,而不是飄滿了嗆人的煙味。唯有既尊重歷史,也關照當下,既吸引人氣,也傳遞價值,才能更好地講好魯迅的故事,讓先生筆下 ”擺脫冷氣向上走”的吶喊,在新時代激勵更多“新青年”。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像