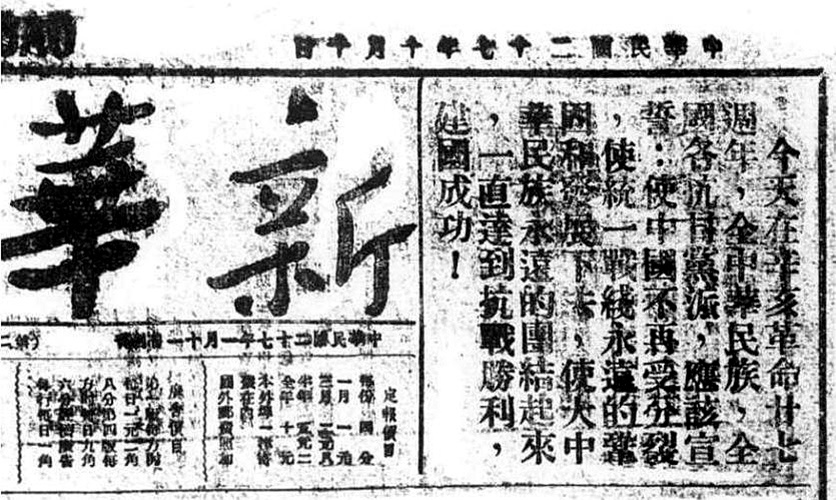

《新華日報》在報眼發出團結抗日的呼聲

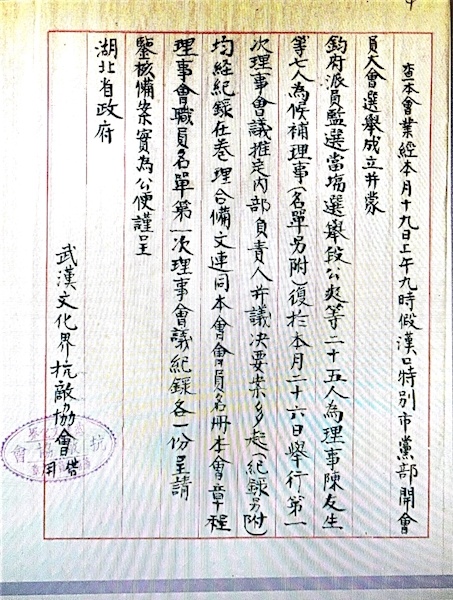

武漢文化界抗敵協會成立向當時省政府備案的呈文

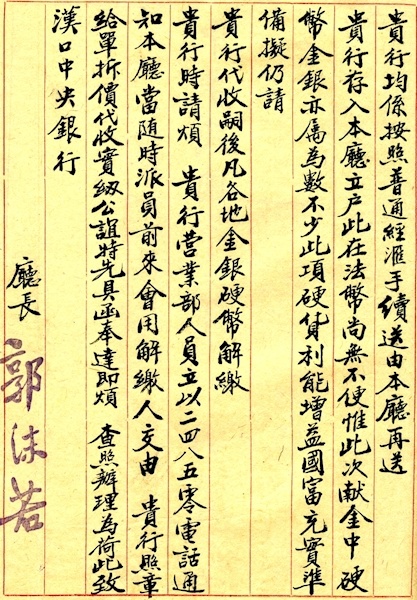

郭沫若親批獻金所得處理意見 湖北省檔案館供圖

□楚天都市報極目新聞記者 陳倩 通訊員 許華利 張益游

湖北的抗日救國運動是湖北抗戰的重要組成部分,是中華民族巨大凝聚力和偉大愛國精神的集中體現。八十年過去了,抗戰的硝煙雖已散去,但每當我們翻閱那收藏于湖北省檔案館的湖北抗戰歷史檔案資料時,那一幕幕熱烈鮮活的歷史畫面仿佛就回蕩在我們眼前,令人倍感振奮。

近日,極目新聞記者走進湖北省檔案館,在歷史檔案中尋訪那段不能忘卻的抗戰記憶。

1937年七七事變后,中華民族的全面抗戰由此開啟。中國共產黨以國家和民族利益為重,積極倡議國共合作抗日。1937年10月下旬,中共中央在武漢建立八路軍武漢辦事處。1937年12月初,南京“八辦”撤至武漢,與武漢“八辦”合并。1938年1月,中共中央長江局成立后與武漢“八辦”合署辦公。1937年12月5日,國民政府軍事委員會由南京遷至武漢,隨即國民黨黨政機關部門在南京淪陷前遷到武漢,蔣介石、孔祥熙、馮玉祥等國民黨黨政要員先后到漢,一時間武漢成為戰時首都,湖北成為全國抗戰的中心。

300多個救亡團體

統一戰線的基礎更加堅實

國共兩黨合作的實現,武漢成為全國的抗戰中心,為湖北群眾抗日救國團體的組建與發展提供了良好條件,中共領導建立的抗日救國團體是黨在國統區集聚廣大群眾的主要組織形式,有力促進了湖北抗日救國運動的迅猛開展。據1938年8月統計,僅武漢三鎮的救亡團體包括全國性的組織在內就有260多個,加上全省其他地區民眾救亡團體的不完全統計有340個左右。

隨著中共湖北黨組織的發展和黨的工作的深入,我黨對這些群眾團體的引領作用日益得到加強。

中共湖北省委以自己直接領導的青年救國團、青年抗敵協會、抗戰教育研究會、湖北戰時鄉村工作促進會、湖北婦女戰時工作團、孩子劇團、戰時社會科學座談會等團體為骨干,以其他各種救國團體為依托,以人民群眾為基礎,組織起了聲勢浩大的抗日救國群體。

同時,中共中央長江局和八路軍武漢辦事處通過與國民黨軍政人員、各民主黨派和群眾團體、愛國青年、工農群眾接觸,積極宣傳中共的抗戰主張和方針政策,表示堅決支持國民黨表現出來的抗日積極性,堅決反對親日派妥協行為。通過揭露汪精衛等與日軍秘密勾結的陰謀,開展反妥協投降斗爭,進行集會、演講、游行、座談、辦工人夜校、開辦職工服務社等多渠道動員發動群眾,得到許多愛國人士的支持和贊賞,贏得人民群眾的廣泛擁護,使黨的統一戰線有了更加堅實的群眾基礎,為湖北抗日救國運動的興起創造了重要條件。

100多種報刊在漢創辦

擴大了抗戰宣傳影響力

1937年12月11日和1938年1月11日,中共中央的機關報刊《群眾》和《新華日報》相繼創刊于武漢,在武漢文化陣地上樹起了導向抗戰、團結和進步的旗幟。武漢抗戰期間,由于全國各地文化界人士云集于漢,約有100多種刊物在漢創辦,其中受我黨領導的近40種。進步理論書籍大量出版,歌頌抗日英雄、揭露日軍暴行的作品廣為流傳,武漢成為全國的文化抗戰中心。

在中共湖北省委的領導下,相繼建立了中國、揚子江、新知三個出版社,出版抗戰等進步書籍,組織黨員干部和愛國人士創辦多種救亡刊物,在各地普遍建立通訊網、書報代銷社、讀書會、《新華日報》讀者會、書報流通處和書報供應社。由沈鈞儒、李公樸、鄒韜奮編輯的《全民抗戰》,胡繩主編的《救中國》,薛暮橋主編的《中國農村》,湖北戰時鄉村工作促進會創辦的《戰時鄉村》,抗戰教育研究會創辦的《戰時教育》,青年救國團創辦的《新青年》,何覺伸編輯的《戰時青年》,王汝琪主編的《戰時婦女》,羅蓀編輯的《戰斗旬刊》,徐步編輯的《新學識》,茅盾主編的《文藝陣地》,田漢、馬彥祥編輯的《抗戰戲劇》,唐納主編的《抗戰電影》,王向予、陳北鷗主編的《抗戰新聞》,中華全國文藝界抗敵協會創辦的《抗戰文藝》等報刊在全省以至全國都起到了宣傳、教育、引導和團結廣大人民群眾支持抗戰的重要作用,并使武漢成為全國和全世界了解中國抗戰真實情況的窗口,成為推動全國抗日救國運動的前沿陣地。

數十萬人參與

救國文化宣傳活動聲勢浩大

在中共中央長江局和中共湖北地方組織的領導和推動下,武漢開展了聲勢浩大的抗日文化宣傳活動。

1938年1月20日,根據中共湖北省委的安排,武漢各界20余個團體舉行聯席會議,決定開展宣傳周活動。此后各類群眾團體充分利用宣傳周、紀念日、祝捷會、追悼會、募捐慰勞等名義,組織宣傳隊、歌詠隊、放映隊、劇團、講演室等,從城市到農村,廣泛發動群眾,將宣傳活動不斷引向深入。

在“一·二八”淞滬抗戰六周年紀念日,中共湖北省委青年救國團、抗戰教育研究會等各種團體聯合35支宣傳隊,分別向武漢市民、近郊農民和難民宣傳抗戰精神,并開辟抗戰講演室,以武漢工人為對象舉行宣講活動,同時推動各劇場公演抗戰戲劇,使數萬群眾受到教育。

從4月7日開始,國民黨軍事委員會政治部第三廳開展了文字宣傳日、口頭宣傳日、歌詠宣傳日、美術宣傳日、戲劇宣傳日、電影宣傳日、游行宣傳日等為期七天的抗戰擴大宣傳周活動。

宣傳周的第一天,恰逢臺兒莊戰役勝利消息傳到武漢。當晚,武漢軍民10余萬人,手執火炬,沿街游行。在宣傳周的最后一天,中共湖北省委發動各救亡團體及影響下的群眾,冒雨參加三鎮45萬人的大游行。由于第三廳以公開合法的名義進行組織和指導,中共中央長江局和中共湖北省委領導各團體得以聯合組成900余支宣傳隊和300余人的歌詠隊,活躍于全省城鄉,大力宣傳黨的全面抗戰路線和抗日民族統一戰線政策,揭露日本侵略軍的罪惡,取得了顯著效果,掀起了武漢抗戰救亡運動的高潮。

籌款100多萬元

獻金運動助力全民抗戰

為紀念“七七”抗戰一周年,1938年7月7日,第三廳又組織發起了獻金活動,在漢口三民路、江漢關、水塔旁、世界影劇院前、武昌司門口、漢陽東門碼頭建立6個固定獻金臺,并設立了流動獻金臺。獻金臺前人潮如海,參加獻金的各界群眾和團體組織十分廣泛和踴躍,其熱烈狀況,使獻金工作人員無比感奮,而忘其辛勞。國共兩黨紛紛帶頭獻金,國民黨中央黨部獻金23100元,湖北省黨部獻金1000元,武漢衛戍司令部獻金10000元。中國共產黨在經費極度緊張困難的情況下,仍盡力獻金。毛澤東、陳紹禹、秦邦憲、林伯渠、吳玉章、董必武、鄧穎超等7位中共參政員,獻出了7月份的薪金共2450元,周恩來也將7月份薪金240元全部捐出。駐漢中共代表團和八路軍駐漢辦事處也節省經費各捐獻出1000元。民主黨派及無黨派愛國人士黃炎培、史良、鄒韜奮、張瀾、陶行知、沈鈞儒等200余人也積極獻金。

各界群眾老弱婦幼皆走上獻金臺為國捐獻,武昌乞丐所全體乞丐主動絕食一天,獻金40元。武昌殘廢院全體受傷將士獻出康復津貼,兩名斷了腿的辛亥老兵拄著木棍上獻金臺獻出2元錢,并說:“現在年老殘廢,不能背起槍桿打鬼子去,謹獻納兩支大洋,買一粒子彈。”

僅僅5天,武漢人民獻金達50余萬人次,現金和實物折款總計100多萬元。此后,獻金運動迅速向全省發展,宜昌、襄樊(今襄陽)等地也開展了獻金活動。

正如是年7月12日《新華日報》社論所指出:獻金活動“其情形的熱烈,不僅在中國歷史上為空前,在世界史上也少有!這次獻金運動,是中國興亡的重大測驗,測驗的結果如何?可以萬分肯定地回答:中國不會亡,中國一定復興!”

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像