極目新聞記者 楊琛源

初聞云夢,是習近平總書記來到云夢縣博物館參觀出土秦漢簡牘展,讓我了解了這座飽含楚韻秦風、因出土數千枚秦漢簡牘而震驚世界的千年古縣。

8月26日,“活力中國調研行”湖北主題采訪團北線記者抵達孝感的第一站就來到了云夢縣博物館。

參觀不久,一面AR魔鏡吸引了我的注意,一名小男孩正對著屏幕里的秦吏“喜”臨摹簡牘,指尖劃過虛擬竹簡時,兩千年前的法律條文竟成了可觸碰的游戲。

令我震驚的是,曾藏在展柜里的“中華第一木牘”,如今竟借著科技成了年輕人追的“文化潮玩”——“云夢有喜”系列文創已經賣爆了400萬元。

但我覺得最動人的,還是文脈里長出的煙火氣。

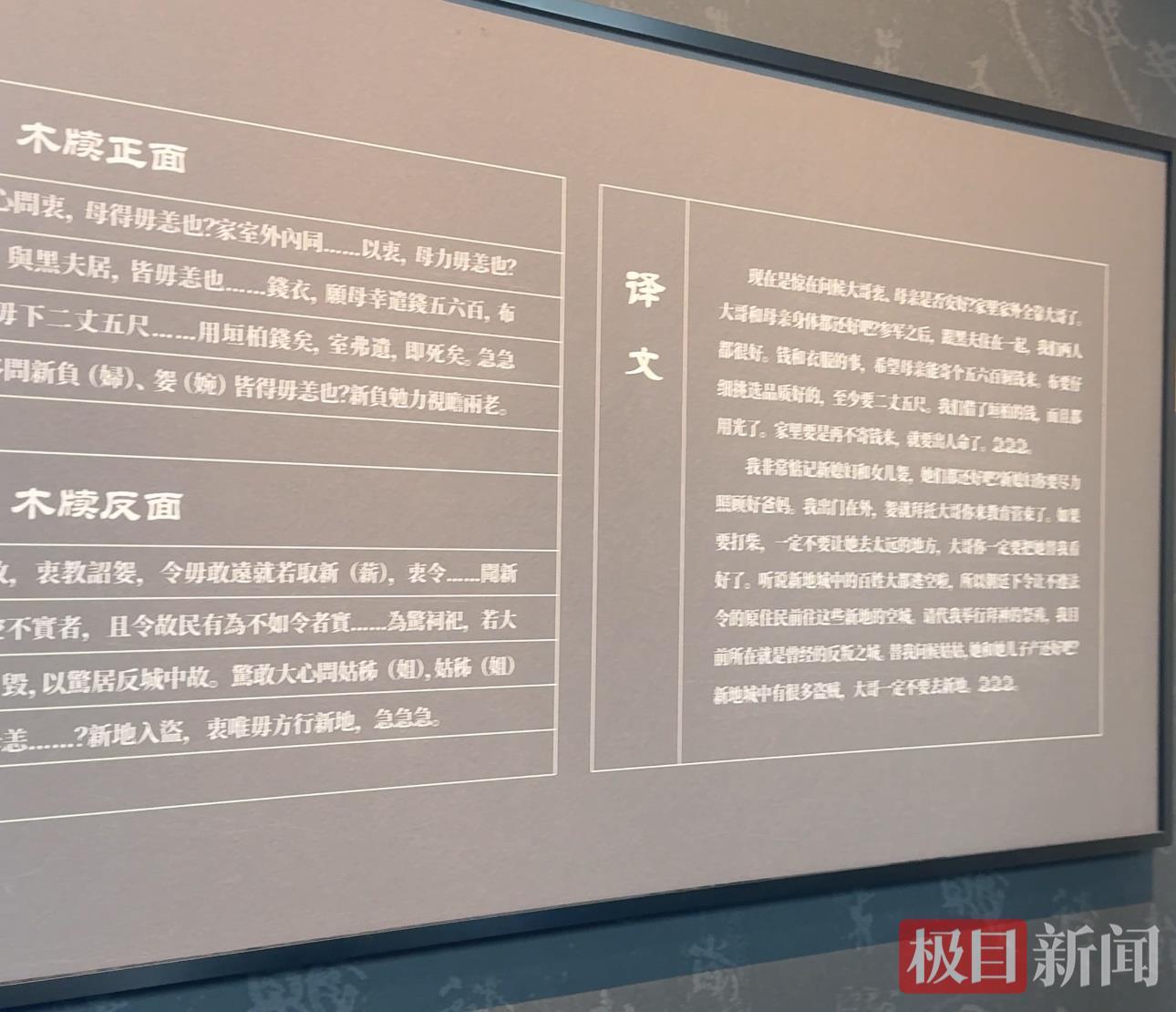

館里陳列著的中國發現的最早的家書,是1975年末在云夢縣睡虎地4號墓出土的兩枚木牘,經考證,這是戰國時期秦國士兵“黑夫”與“驚”寫給家人的信。

仔細看著信中的內容,是黑夫和驚向長兄“衷”與母親問安,匯報自己在淮陽打仗的情況,并表示缺衣少錢,希望母親寄衣寄錢等。講解員幽默地表示:“和我們現在大學生給父母發微信要生活費一樣!”

回憶起自己的大學時光,讓我感覺兩千多年前人們的生活和現在的我們仿佛有著同樣的生活方式,用如此簡單又親密的對話和家人聯絡感情。

轉場祥云灣,聽講解員介紹每個古老建筑的來源,很難想象,這些曾散落各地的老建筑,被云夢籍企業家花了43億元“撿”回來,300名工匠耗時五年復原,如今成了日均1.5萬人打卡的“夜經濟引擎”。

離開時回頭望,博物館的穹頂與祥云灣的燈河連成一片,我才意識到原來文化可以不用鎖在玻璃柜里,而是活在游客的笑聲里、商戶的賬本上、返鄉人的腳步中——這或許就是云夢的秘訣:不刻意“復古”,只用心“活化”。

當千年文脈真正接上當代人的生活,既能成為游客眼里的“好玩”,也能變成百姓手里的“實在”。云夢的路還在走,但這文脈與財源的共振,已足夠讓人期待更多故事。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像