在江蘇省高郵市,有這樣一對夫婦,五年前他們唯一的孩子不幸因病去世,生命永遠定格在了24歲。

而在兒子生病期間,他們得到了來自社會各界的關愛。痛失愛子之后,夫婦倆選擇繼續把愛和善良傳遞下去,他們用打工掙來的錢堅持慈善捐贈,去幫助更多的人。

今年4月,江蘇省高郵市慈善總會的辦公室里來了一位50多歲的中年人。

趙興松,手里緊緊攥著一個舊布包,里面是10萬元現金。他一進門就跟工作人員說,要把這10萬塊錢捐給慈善總會。

趙興松是一名工人,妻子謝紅蘭從事保潔工作,夫妻倆每天起早貪黑,每月收入一萬多塊錢。兩人生活節儉,除去基本的生活開銷,家庭最大的“支出”就是捐款。

趙興松:我妻子給人家老人燒飯,每個月2000塊錢,再加上她中午和晚上時間做保潔,一個月總共5000到6000塊錢。我一個是政府公益性崗位,再一個在綠化單位工作,夠我們生活了,刨去開支以后,一年能剩10來萬塊錢。

截至目前,夫妻倆已經通過各種渠道捐贈了30多萬元現金。慈善總會的工作人員了解到他們家的經濟情況之后,每次都會勸他們少捐一點,但老趙每次都堅持要捐。2022年的時候,夫妻倆甚至還打算把家中唯一的房產捐給慈善總會,那一次,工作人員婉拒了他們的捐贈。

高郵市民政局慈善事業促進和兒童福利科科長 丁慧:他來了說要捐贈房子,我說你是不是家庭鬧矛盾了,他說沒有,說他愛人也很支持他。過了幾天他們夫妻倆一起到我的辦公室,說捐贈房子是他們夫妻倆共同的意愿。我們就跟他講,你不要捐這么多,要留點錢給自己養老。

用“大愛”完成兒子的遺愿

“爸媽,我們一定要回報社會”

趙興松夫婦倆家庭并不富裕,工作也很辛苦,為什么對慈善捐贈如此執著,甚至要捐出自己的房子呢?

這背后是一個愛的傳遞的故事,因為兒子生病期間獲得了大量的捐款,把來自社會的愛心回報給社會,這是兒子臨終的心愿,也是夫妻倆辛勤工作的動力。

趙興松:兒子在臨終之前說他無法回報社會了,希望爸爸媽媽將來有能力的情況下,幫他完成這個心愿。

兒子所說的這份心愿,就是回報社會。

老趙原本有一個和睦幸福的三口之家,夫妻倆勤儉持家,兒子趙愷從小聰明好學,并順利考上大學,成為全家的驕傲,在大學期間他還積極參加各項活動。

趙興松:他的性格很開朗,對人還很友善。在上大學的時候,他參加流浪動物協會,我們替他們養這些貓。

然而天有不測風云,2017年,正在南京上大學的趙愷因身體不適去醫院檢查,被確診為惡性腫瘤。得知自己生病的消息,趙愷首先想到的是安慰父母不要著急。

謝紅蘭:他跟我講,媽媽好多醫生一起看,他說可能不是好的病。后來他說媽媽你不要來,他說結果出來你再來,我都嚇死了,我就不上班了,到南京去了。

趙愷患的是一種惡性程度較高的腫瘤,需要立即住院治療。為了救兒子,夫妻倆幾乎傾盡所有,他們毫不猶豫地賣掉了一套房子,并向周圍的親戚朋友借錢,但是面對高達90萬元的手術費,依然遠遠不夠。

趙興松:要90萬。哪有那么多錢?我妻子她早上出去打工到晚上九十點才回來。我們的目的就是不停地掙錢,多一分錢就是給兒子多一分希望。

謝紅蘭:一下子要這么多錢,我們當時真的很難過,不知道該怎么辦。

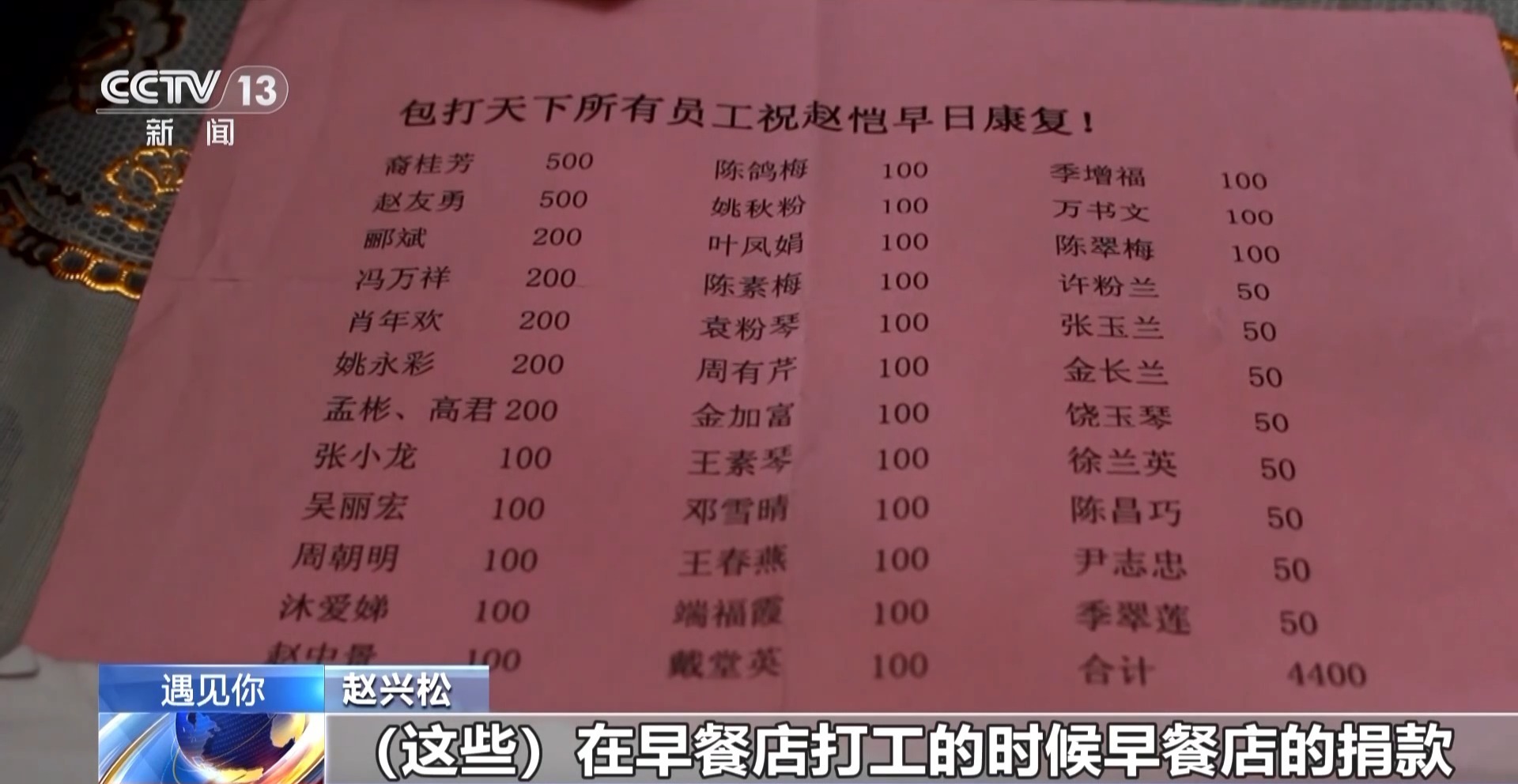

就在這個家庭走投無路的時候,來自社會各界的捐贈給他們帶來了希望,高郵市民政局、慈善總會、夫妻倆打工的單位、趙愷所在的學校以及社會各界愛心人士紛紛伸出援手,很快就為趙愷籌集到了40多萬元善款,加上家里原本的借債和賣房子的錢,終于湊夠了手術費用。

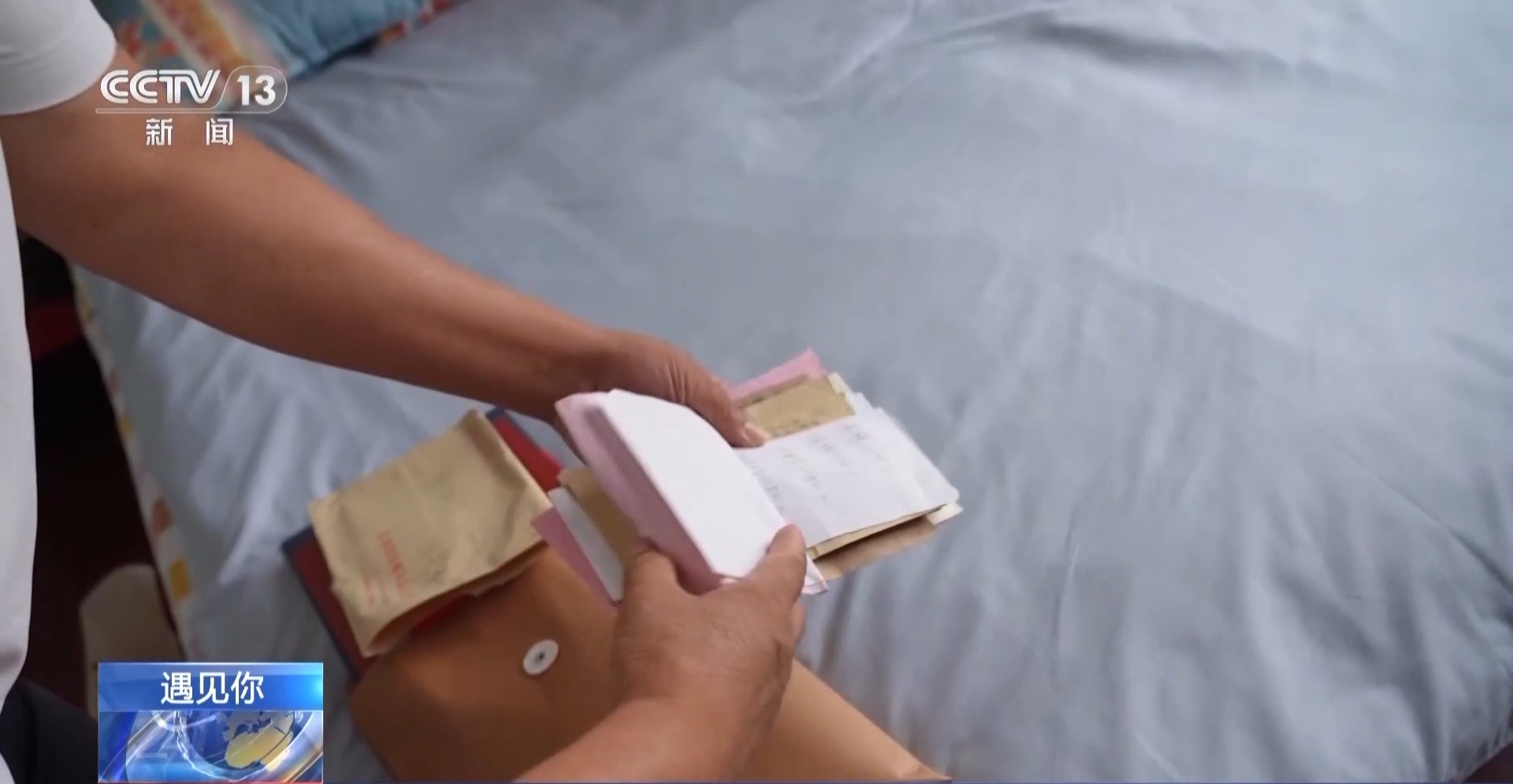

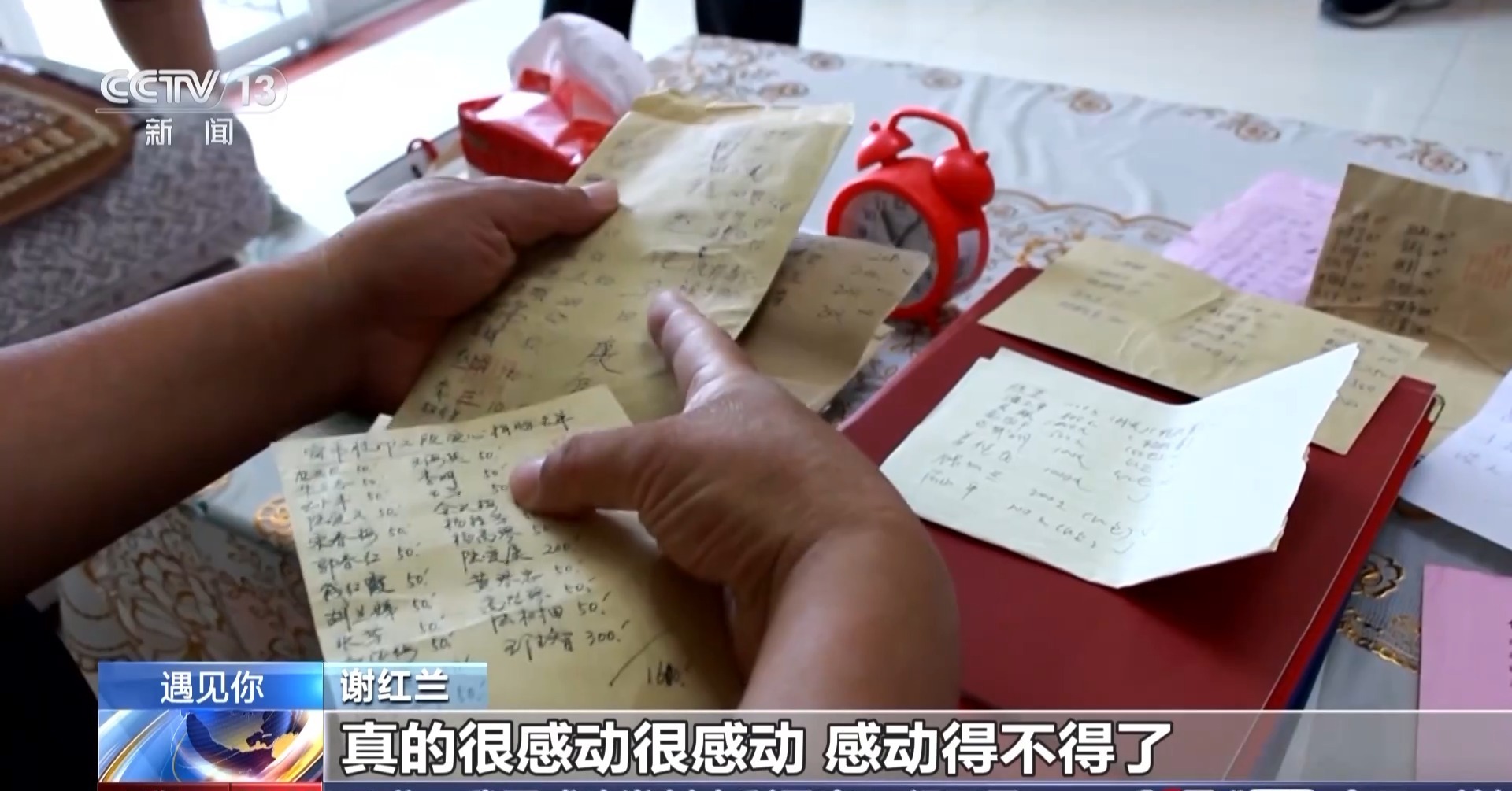

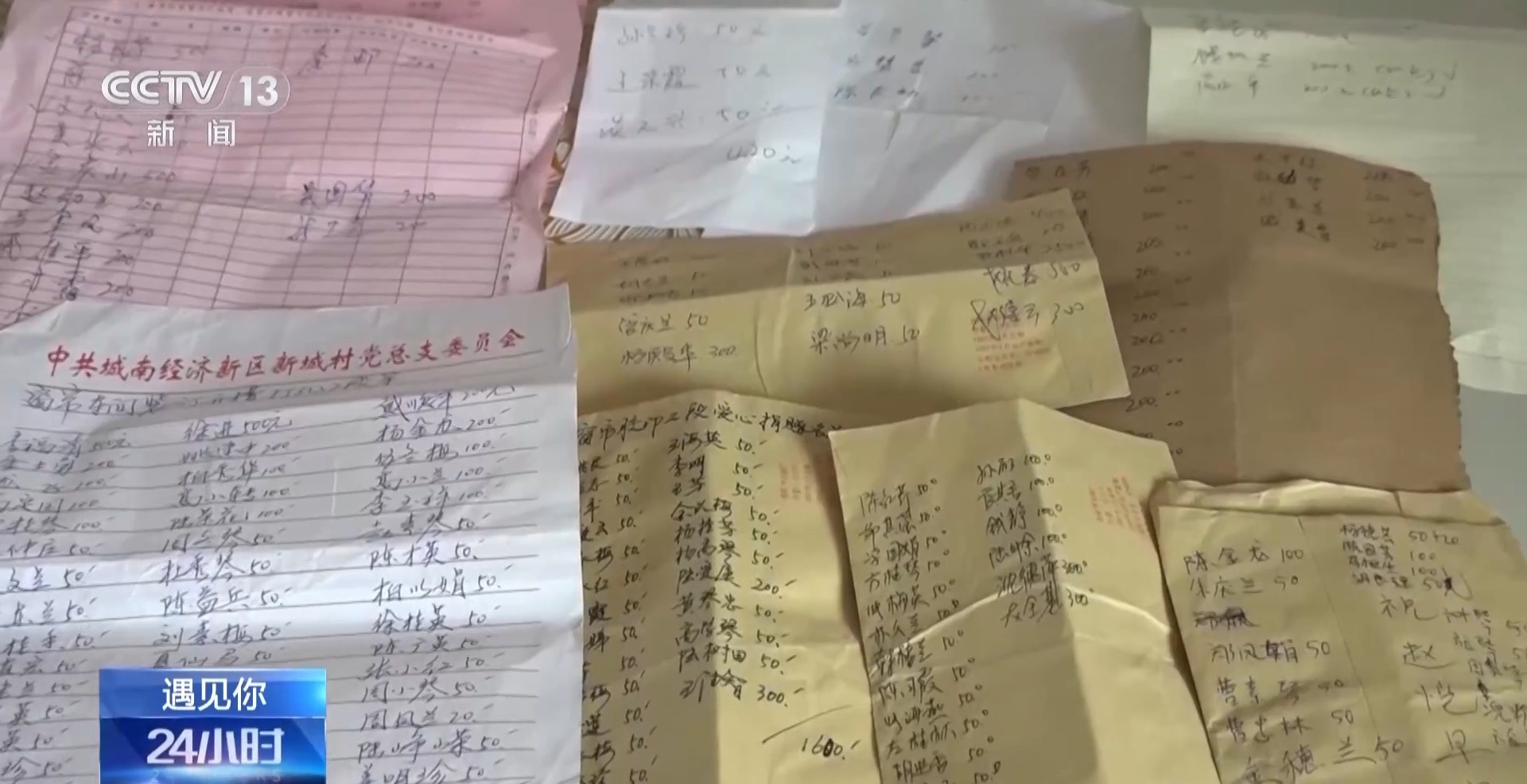

這些都是當時來自社會的一份份善款記錄。每一筆捐款,趙興松夫婦倆都詳細地記錄下來,并一直妥善保管。

趙興松:有在早餐店打工的時候,早餐店的捐款;在紙箱廠打工的同事捐的……人家還有祝福語,“趙愷早日康復,加油加油加油”。這個是人家的愛心,人家當時給我們幫助,這個我們不能丟掉。

謝紅蘭:一下子捐了那么多,感動得不得了。我就發誓,我一定要把這個錢盡我最大的能力全部還出去。

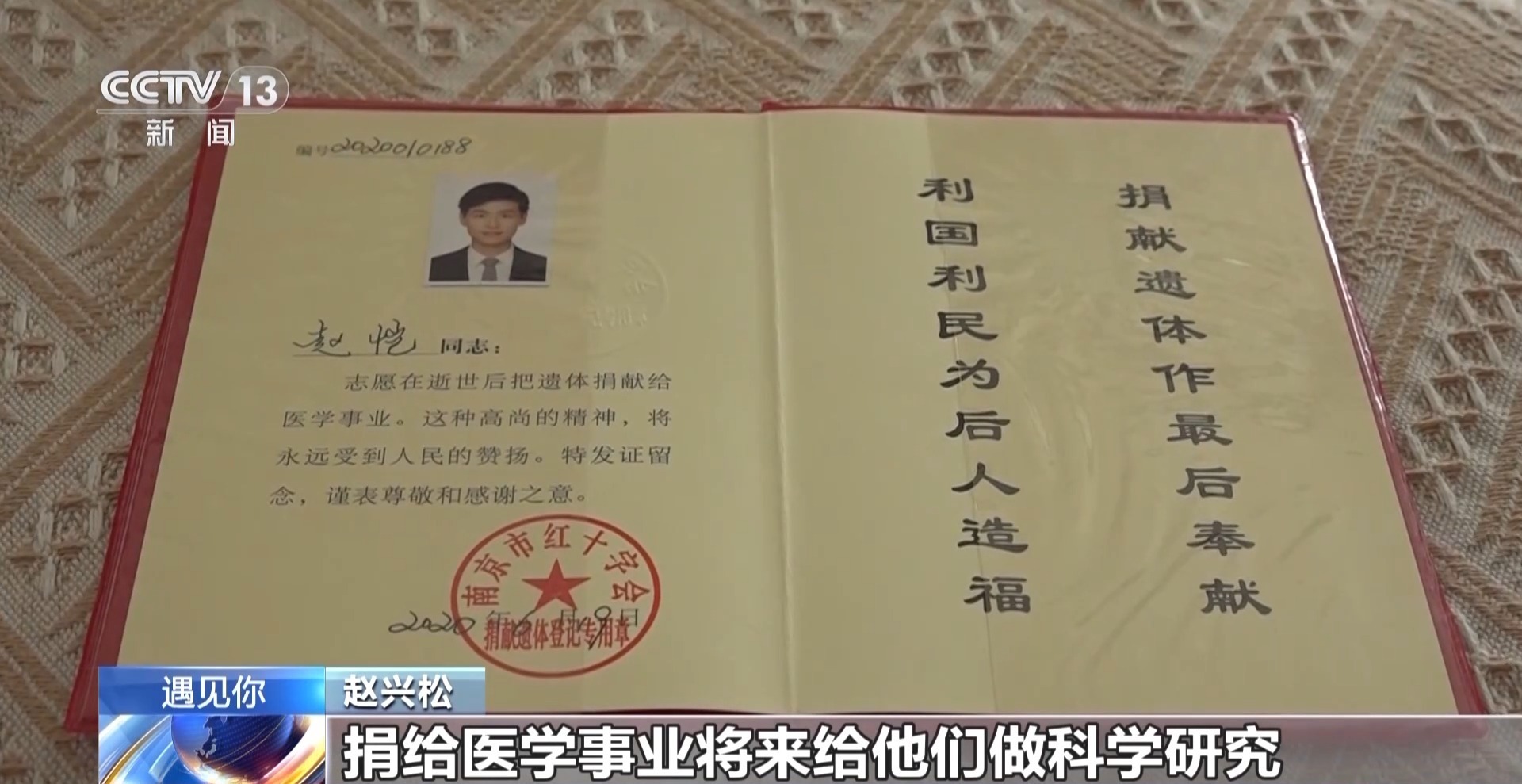

來自社會各界的愛心給這個不幸的家庭帶來了溫暖和希望。趙愷選擇堅強面對病魔,積極配合治療。為了減輕父母的負擔,他自己查找資料、跟醫生商量治療方案。2017年12月,趙愷順利地進行了手術,在手術前,他找到主治醫師,簽訂了遺體捐獻志愿書。

趙興松:兒子說要把遺體捐獻給醫學研究,作為父母我們肯定于心不忍,但是后來兒子就一直給我們做工作。

謝紅蘭:遺體捐獻眼角膜捐獻他說媽媽我都申請了。我們也很難過,器官捐獻畢竟我們這小縣城好像沒有聽說多少,他自愿捐出去,我們也很支持。

手術之后,趙興松繼續打工,妻子謝紅蘭則在趙愷學校的附近租房,一邊照顧兒子一邊打工掙錢。趙愷在定期化療的同時堅持學習,完成學校規定的課程。在那段艱難的日子里,一家人心懷感恩,相互鼓勵,積極面對生活。

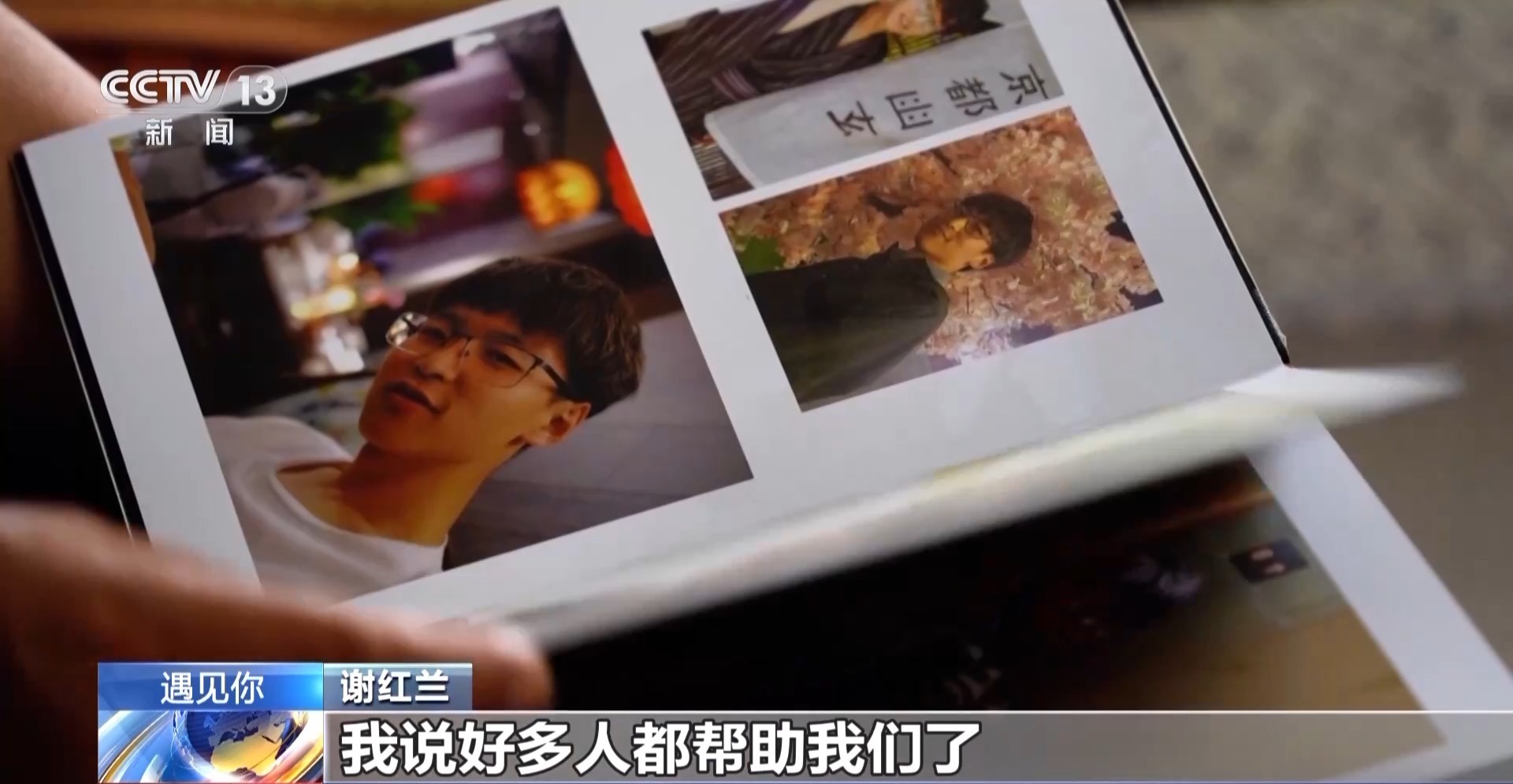

謝紅蘭:我就跟他講我說你在家里面,不要唉聲嘆氣的,好多人都幫助我們了。跟周圍的人不要傳遞自己的負能量。

只要身體允許,趙愷都會積極參加學校的各項活動,2018年,他被評為學校的“年度人物”。在一次演講活動中,趙愷以《生如夏花》為題,跟同學們分享了自己跟病魔抗爭的心路歷程。那次演講結束后,他收到很多學弟學妹們給他寫的信,鼓勵他戰勝病魔。

正當一家人的生活漸漸回到正軌的時候,厄運再次降臨。

2020年,趙愷的病情惡化,臨終前他聯系當地紅十字會簽訂了身后自愿捐獻角膜的協議書,用最后的善意回報這個給了他無數愛心的社會。臨終前他最放心不下的是最愛自己的母親。

謝紅蘭:我兒子臨終前的時候還跟我講,他說媽媽你以后怎么辦,我就跟他講,媽媽會好好地活著,媽媽一定要跟爸爸回報那些幫助我們的人。

趙興松:他的眼角膜捐到了上海,使兩個人得到光明,他的遺體捐到南京醫科大學做研究,他雖然不在了,但是他的一雙眼睛還在社會上看著我們。

從受助者到捐助者

讓愛接力延續

兒子趙愷走了,他的眼角膜幫助其他患者帶來了光明,遺體也捐給了醫學事業,留給父母的是一沓沉甸甸的來自社會各界的捐贈明細。

慈善捐贈本是一種出于自愿、無償贈予財產的活動,并不需要償還,但是趙興松夫婦選擇堅持要還,他們還的方式是把錢捐給當地的慈善總會,去幫助更多的人。

趙愷去世后,作為遺體器官捐獻志愿者,他的名字被刻在了南京市遺體器官捐獻者紀念林的紀念碑上。思念兒子的時候,夫妻倆就會去那里看望他。因為過度思念兒子,謝紅蘭連續好幾個月失眠,至今她都不敢翻閱兒子的相冊。

謝紅蘭:不想去面對小愷的事情,我們家這些照片掛在這邊,但我很少去看。不敢看,真的不敢看。

兒子走了,家里依然是兒子去世前的樣子。趙興松夫妻倆在悲痛之余,又想到了兒子回報社會的心愿,夫妻倆重新振作起來,開始了每天打兩份工的生活。

趙興松早上去當地的一家包子鋪打工,下午去一個紙箱廠做搬運和發貨的工作;妻子謝紅蘭繼續做家政服務工作。

謝紅蘭:我覺得良心真的很過意不去,因為很多人幫助我,這是別人的錢。我就當這筆錢我是跟陌生人借的,然后我再還,我有能力我就還,有能力我再去幫助別人。

趙興松:不停地工作以后,就減少了思念小孩的時間。現在兒子雖然不在了,但是他的一雙眼睛還在給人帶來光明,也就是說他在世界上看著我們。所以我們的捐贈不能停。

為了完成兒子的心愿,夫妻倆定了一個捐贈計劃,他們首先向當地的一所學校捐款5萬元,感謝他們曾經給兒子趙愷組織的捐款。他們還給老家村里的孤寡老人捐款5000元,并通過社區資助經濟困難的大學生。

然而,2022年,趙興松也被確診為癌癥,病倒之后,老趙首先想到的是兒子的心愿還沒完成。

好在經過積極治療,趙興松康復了。夫婦倆再一次開始了忙碌的打工生活,一旦有結余,他們就會去捐款,目前他們已經先后捐出了30多萬元。每一次捐贈完成,老趙都會在朋友圈發一條消息,用這種特殊的方式跟兒子交流。

謝紅蘭:今年明年我們再還一點,后年再還一點,捐給我們的錢我們就能還完。做完了孩子想做的事情,支持他。

再過兩年,夫妻倆就都退休了,他們說等退休之后,就回農村老家辦個老年食堂,讓村里的老人有個吃飯的地方。這樣不停地為社會做點力所能及的事,是他們對兒子獨特的思念方式。

思念不止是堅強

捐贈不停是善良

趙興松和謝紅蘭有個好兒子,積極對抗病魔的趙愷,把回報社會看得和自己治病一樣重要。

趙愷有對好爸媽,痛失愛子后依然振作,為了完成兒子的心愿而忘我工作。

兒子一直是爸爸媽媽的驕傲,相信在兒子心里,也一定以有這樣的爸媽為自豪。

夫妻倆是堅強的,用各種方式延續著對兒子的思念,并把思念轉化為繼續打工的動力。同時他們又是善良的,忙碌不息,捐款不止,把對兒子的小愛升華為對社會的大愛。

希望夫婦倆,好好生活,并且要相信,這個趙愷生活過、熱愛著、留下了光明的世界,也一定會記住他。

(總臺央視記者 李玉梅 孫曉璐 江蘇臺 高郵臺)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 42120170001 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像