極目新聞評論員 屈旌

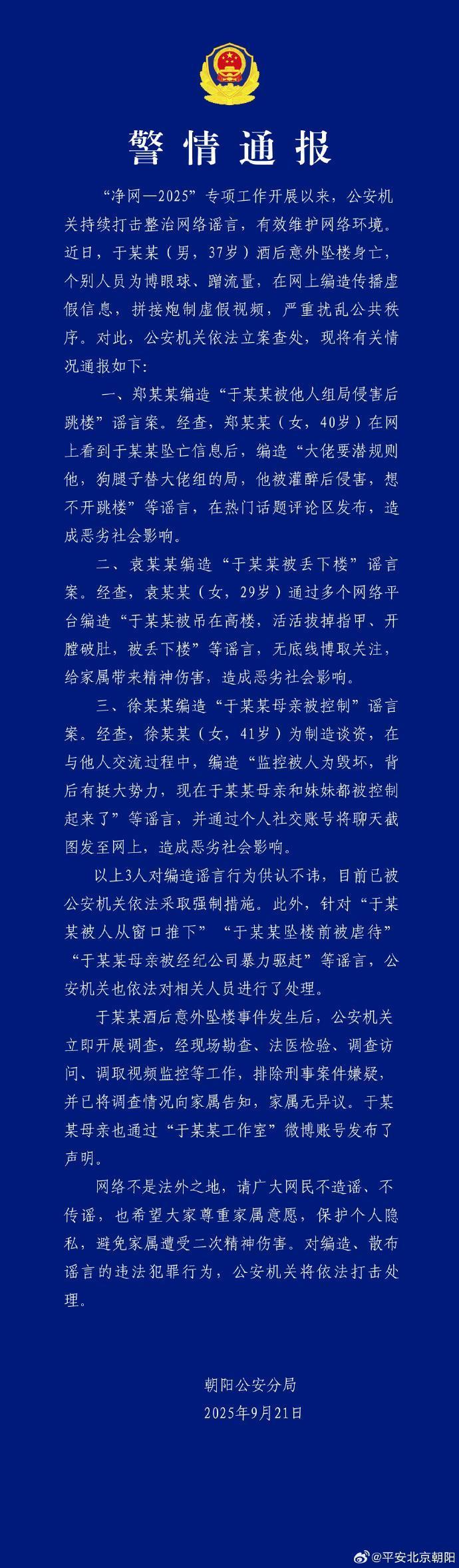

9月21日晚,北京警方通報于某某酒后意外墜樓身亡事件。通報稱,近日,于某某(男,37歲)酒后意外墜樓身亡,個別人員為博眼球、蹭流量,在網上編造傳播虛假信息,拼接炮制虛假視頻,嚴重擾亂公共秩序。對此,公安機關依法立案查處。

通報表示,于某某酒后意外墜樓事件發生后,公安機關立即開展調查,經現場勘查、法醫檢驗、調查訪問、調取視頻監控等工作,排除刑事案件嫌疑,并已將調查情況向家屬告知,家屬無異議。

這一警情通報,給沸沸揚揚的演員于朦朧墜樓事件劃下一道關鍵注腳。通報中再次明確了“排除刑事案件嫌疑”的結論,而更主要的內容是公布了三起借由此事編造傳播謠言的查處案例。從“被灌醉后遭遇潛規則,想不開跳樓”到“被殘忍虐待后丟下樓”,再到“家人都被控制”,這些驚悚荒誕的說法,將令人惋惜的悲劇扭曲成獵奇大戲,不僅攪亂了公共秩序,更讓痛失親人的家屬更添傷痛。我們不得不正視:謠言已不只流言蜚語,而是已經洶涌成災,甚至對逝者親人造成了嚴重的精神傷害。

看看這些不堪入目、背離常識的謠言吧!用拼接的視頻、編造的細節,刻意迎合獵奇、憤怒與猜疑的情緒,將事件包裝成“色情丑聞”“圈內黑幕”,哪有一點對逝者的同情和尊重,不過是將去世的人當成了攫取流量、煽動情緒的工具。這樣的行為,再怎么自詡正義,本質上都是消費悲痛,扭曲真相,踐踏良知,最終傷害的不僅是逝者的尊嚴、家屬的感情,更是整個社會的信息信任基礎。

這一事件發酵至此,謠言如野草一樣瘋長,既有造謠者刻意為之的推波助瀾,也有部分網友在信息碎片中失去判斷力的助推。如今,警方已經給出了藍底白字的通報,通過嚴謹調查給出明確結論,家屬也通過工作室微博發聲,事件與公眾知情權相關的部分,已有權威結論。是時候讓真相回歸,讓謠言終結,讓逝者安息,讓親友不再蒙受二次傷害了。

這個事件的整個傳播和發酵過程,也反映出部分公眾對于法律認知的模糊和偏差。譬如,一開始就有人提出,警方為什么只說排除刑事嫌疑,不立刻給出定論?須知,最終定論往往涉及事件性質的全面認定,這可能超出了純刑事偵查的范疇,基于嚴謹的法律程序、科學的調查原則和對家屬與公眾負責的態度,徹底調查清楚,需要必要的時間和空間。

而現在,警方通報此事屬意外墜樓之后,仍有不少人質疑:為何未對當時聚會的同飲者追責?警方通報為何未提及同飲者?根據相關法律規定,公安機關的職責集中于刑事偵查和行政執法領域,而同飲者是否需要擔責,核心在于其是否存在過錯并造成民事損害,這屬于民事糾紛范疇,并不在警方通報的法定職責之內。也就是說,警方通報聚焦的是“是否涉及犯罪”“是否有人違法造謠”,但如果家屬認為與于朦朧同飲者需要承擔侵權責任,仍有權通過法律途徑提起民事訴訟。

由此可見,謠言之所以能大肆傳播,除了造謠者的惡意、傳謠者的盲從之外,也與權威信息發布的“時滯”有關。如果在事件發酵初期,就能有更及時、更細致的權威信息披露,或許那些荒誕的謠言就難有滋生的空間。這對于相關部門也是一種提醒,面對輿論沸騰的熱點事件,不僅要做到通報及時,更要力求精準全面,既要明確核心事實,也要主動回應公眾的合理疑問,做好“釋法說理”的工作,把“為什么這么認定”“相關法律邊界是什么”講清楚,讓公眾看到權威信息的嚴謹性和透明度,才能從根源上壓縮謠言的生存空間。

網絡不是法外之地,悲傷更不該被消費,謠言止于智者,更應止于真相。讓逝者安息,讓生者安心,才是對生命應有的敬畏,也是網絡參與者應有的自覺。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像