“遇到困難的時候,來延安看看吧!”

“在延安找到我們的精神源動力!”

跨越80多個春秋,為何延安仍是汲取精神力量的源泉之地?跟隨“紅星照耀中國:從偉大勝利走向偉大復興”網絡主題宣傳調研采風團,去找尋答案。

吳起中央紅軍長征勝利紀念館門前階梯。貴州日報天眼新聞記者 田旻佳 攝

從鐫刻有“1934”字樣的石梯向上走去,一級一級攀登階梯,當立于山頂,吳起中央紅軍長征勝利紀念館便出現在眼前。這里是陜西吳起,1935年10月19日,中央紅軍(紅一方面軍)與陜北紅軍在此勝利會師。如今,紀念館矗立于此,仿佛一座豐碑,不斷訴說那激情燃燒的歲月。

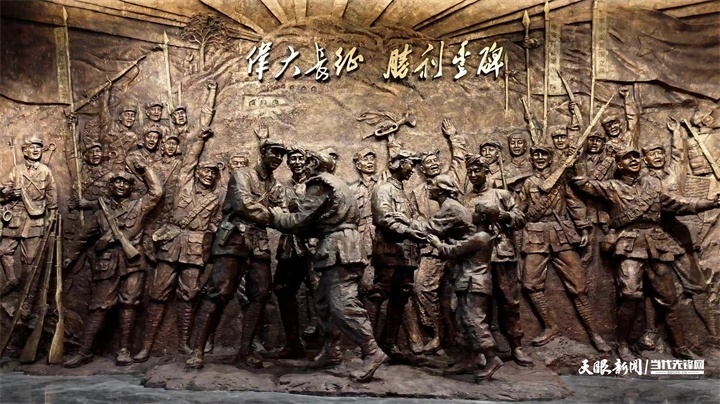

吳起中央紅軍長征勝利紀念館內浮雕。貴州日報天眼新聞記者 田旻佳 攝

對于吳起中央紅軍長征勝利紀念館解說員楊穎而言,展館內的每一件展品都是生動而充滿力量的。“這把手槍是當年毛主席臨走前留給赤安縣紅軍游擊隊隊長張明科的,槍隨著張明科從土地革命戰爭到抗日戰爭,從解放戰爭到抗美援朝,度過了二十多個春秋,立下了赫赫戰功。”楊穎說,“這個故事永遠激勵著我勇毅前行。”

延安革命紀念館內,展現奔赴延安的有志人士的群像。貴州日報天眼新聞記者 田旻佳 攝

80多年前,山河破碎,當中華民族陷入危亡之際,一群群懷揣理想的有志青年毅然沖破重重阻礙,向著陜北高原上的小城——延安匯聚而來。

其中,有不少來自貴州的熱血兒女:息烽青年唐樹楷1937年入黨,次年便奔赴延安尋求救國真理;孔文、嚴金萱、陳淑蓉等7位貴州姑娘,背起行囊走進延安抗日軍政大學的課堂。

根據延安抗日軍政大學陳列館的一份全國各地到抗大學習的人員統計表(1938年7月統計),貴州學員多達27名。他們誓以青春之軀為民族解放而戰,以堅定的信念和直面苦難的勇氣,奔赴“精神燈塔”延安。

當時,流傳著這樣一句話:“打斷骨頭連著筋,扒了皮肉還有心。只要還有一口氣,爬也要爬到延安城!”

延安革命紀念館。(西部網供圖)

延安革命紀念館講解員蘇麗娜每說到這些故事時,總會忍不住熱淚盈眶。“我本身就是土生土長的延安人,懷揣著革命情懷,選擇回來做實事,就是想幫助新時代的青年們在延安故事中汲取力量,找到自己當下的職責使命。”

延安革命紀念館展廳。(西部網供圖)

蘇麗娜希望通過自己的努力,讓靜默的歷史文物具象化,讓它不再沉寂于展柜中,而成為會呼吸的歷史教科書。“遇到困難的時候,來延安看看吧!這里會找到你所想要的。”蘇麗娜說。

年輕一代的立志報國,離不開前人的播種。從事延安精神宣講三十年了,楊家嶺革命舊址管理處主任侯振龍始終對這份事業充滿熱愛與激情。

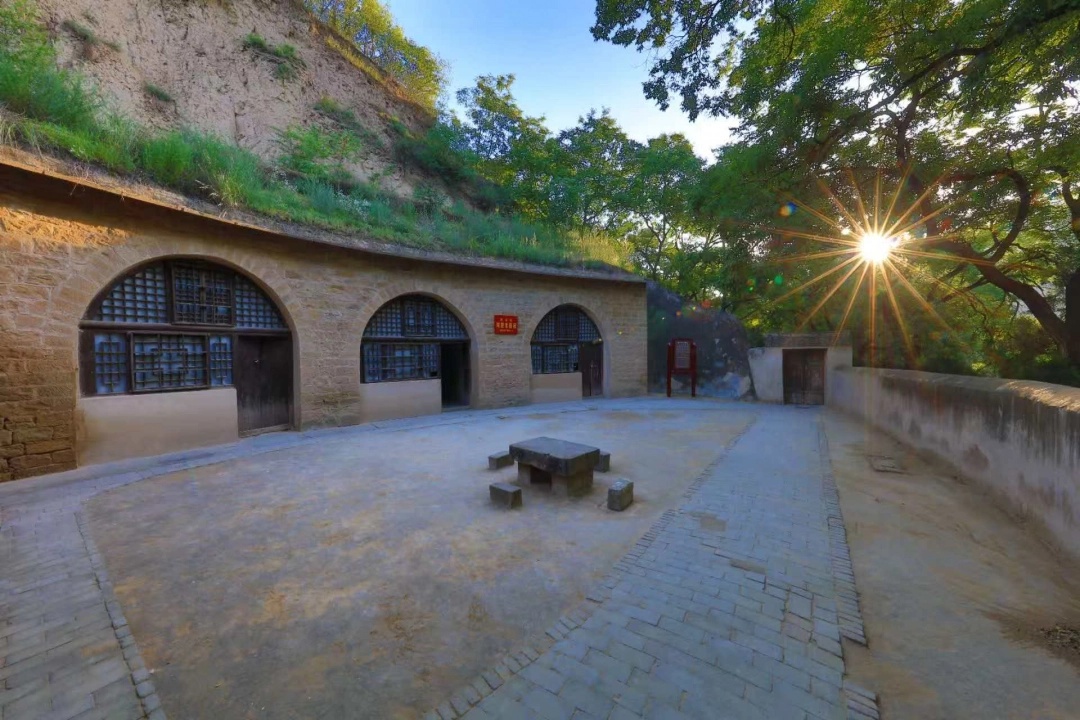

楊家嶺革命舊址。(西部網供圖)

楊家嶺是黨中央領導人在延安居住時間最長的地方,中國共產黨在這里召開了第七次全國代表大會、延安文藝座談會等重要會議。

楊家嶺革命舊址。(西部網供圖)

在楊家嶺幾十年如一日地講解,在侯振龍看來是一種“革命精神”的堅守。“我們要把這種精神帶出去‘開花結果’。幾年前,曾到貴州師范大學等高校開展宣講,讓大學生們知道‘延安的窯洞有馬列主義’,讓青年們感知到今天的生活來之不易,讓他們知曉是這樣一群革命者在簡陋的窯洞中打下了人民的江山。”

吳起中央紅軍長征勝利紀念館。貴州日報天眼新聞記者 田旻佳 攝

時光流轉,80多年過去,“到延安吧”這句話依然流傳。

今日,為何仍要“到延安去”?是因為延安精神照亮著前進的方向,這早已超越了地理意義上的抵達,而是一種面對困境時的力量源泉,源自永不過時的精神。

心中有信仰,腳下有力量。無論時間過了多久,這仍是你我的“燈塔”,助力我們汲取奮進的力量。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像