【賡續星火 再啟新程——信物見精神】

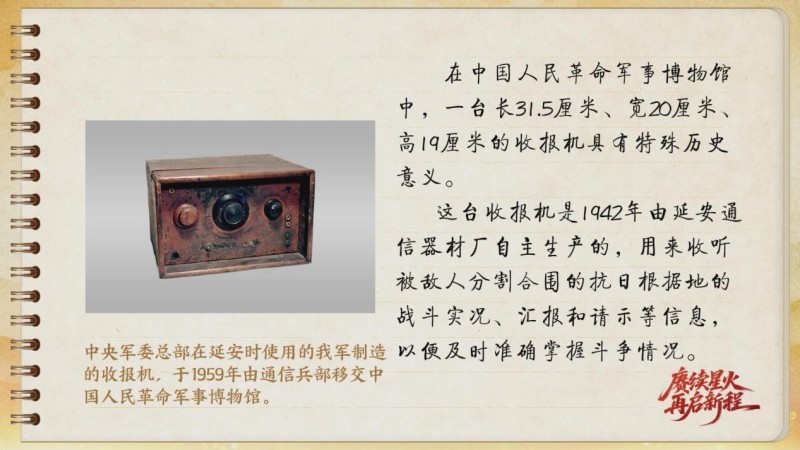

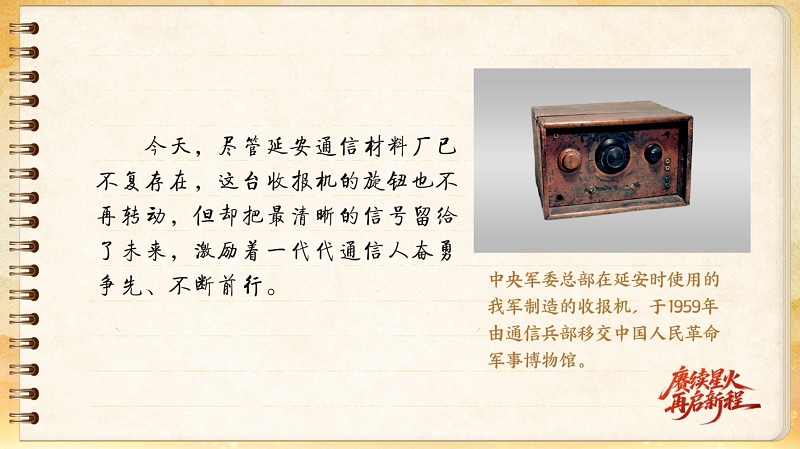

本期信物:中央軍委總部在延安時使用的我軍制造的收報機(中國人民革命軍事博物館藏)

在中國人民革命軍事博物館中,一臺長31.5厘米、寬20厘米、高19厘米的收報機具有特殊歷史意義。

這臺收報機是1942年由延安通信器材廠自主生產的,用來收聽被敵人分割合圍的抗日根據地的戰斗實況、匯報和請示等信息,以便及時準確掌握斗爭情況。它也成為那段崢嶸歲月里,邊區軍民在極端困難條件下,自力更生、艱苦奮斗,制造無線電設備,打破敵人通信技術封鎖的珍貴見證,現為國家一級文物。

從1928年起,中共中央便著手培養無線電技術人員。隨后,紅軍利用在戰斗中先后繳獲的“半部電臺”和一部完整電臺,組建了無線電隊。至長征前夕,紅軍總部共舉辦無線電訓練班11期,培養了一批無線電技術骨干。

抗戰爆發后,由于當時敵后根據地物資匱乏,且敵人在各地實行“囚籠”政策,使得通信器材的獲取變得極為困難,如何有效指揮調度各地部隊成為一大難題。因此,1938年春,延安通信材料廠在離延安10余公里的鹽店子村正式成立,僅靠10余個窯洞和四五間小平房為廠房,建成初期,全廠技術人員和生產工人只有20余人。

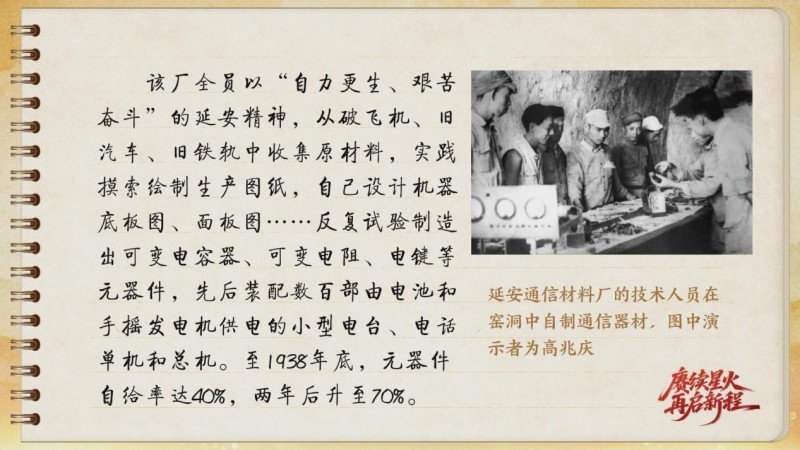

該廠全員以“自力更生、艱苦奮斗”的延安精神,從破飛機、舊汽車、舊鐵軌中收集原材料,實踐摸索繪制生產圖紙,自己設計機器底板圖、面板圖……反復試驗制造出可變電容器、可變電阻、電鍵等元器件,先后裝配數百部由電池和手搖發電機供電的小型電臺、電話單機和總機。至1938年底,元器件自給率達40%,兩年后升至70%。

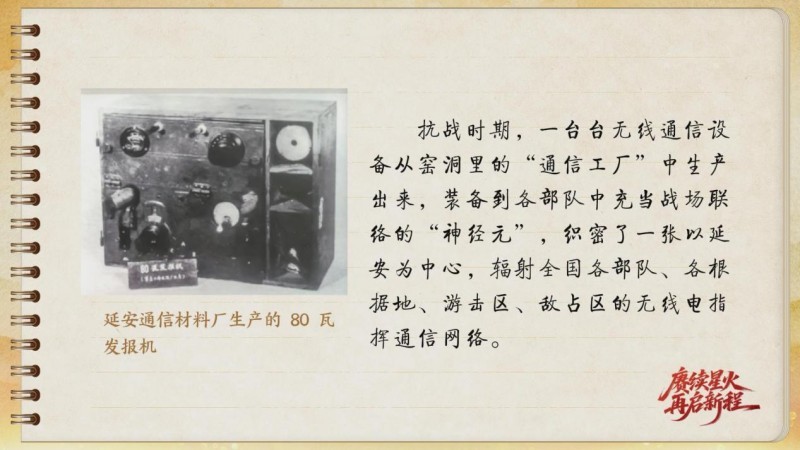

抗戰時期,一臺臺無線通信設備從窯洞里的“通信工廠”中生產出來,裝備到各部隊中充當戰場聯絡的“神經元”,織密了一張以延安為中心,輻射全國各部隊、各根據地、游擊區、敵占區的無線電指揮通信網絡。

今天,盡管延安通信材料廠已不復存在,這臺收報機的旋鈕也不再轉動,但卻把最清晰的信號留給了未來,激勵著一代代通信人奮勇爭先、不斷前行。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像