大學里的科技展館,不僅見證著國家科技發展的歷程,更是點燃青年學子科學熱情、傳承科學精神、厚植家國情懷的重要課堂。

一館藏空天 逐夢向云端

走進北京航空航天大學博物館,仿佛踏入航空航天發展的“時空長廊”,新中國首架輕型旅客機“北京一號”、殲-10戰斗機……300多件珍貴實物,不僅見證了人類逐夢藍天的不懈探索,更鐫刻著我國航空航天事業從無到有、由弱至強的奮進足跡。

作為北航新生的必修課,“航空航天概論”依托館藏開展現場教學,一批又一批的年輕學子在這里叩開空天領域的大門。

北京航空航天大學學生 王雅妮:印象最深刻的點在于老師說的兩句話,從中國的一代戰斗機、二代戰斗機到三代戰斗機,從殲-6、殲-8再到殲-10,總結下來就是兩句話,第一是需求牽引,第二是技術推動。希望未來能夠面向國家的重大需求,把我所學的知識真正應用到國家需要的技術上面去。

展廳中,這架名為“北京一號”的輕型旅客機靜靜佇立,銀色的機身流淌著歲月的痕跡。它不僅是北航博物館的“鎮館之寶”,更是北航“空天報國”精神的生動寫照。1958年,在工業基礎薄弱的年代,千余名北航師生奮戰100個晝夜,試制成功了新中國第一架輕型旅客機。

北京航空航天大學航空科學與工程學院副院長 羅明強:全校師生1500人100天做出新中國第一架輕型旅客機,是絕無僅有的,難度是非常大的。在新中國剛剛成立之后,其實我們很多的工業要快速發展,就是那樣一種為國家快速科技發展的目標,一種大家追求卓越,空天報國的精神,牽引大家去做。

從“北京一號”的艱難起步,到如今各型飛機翱翔藍天,北航人空天報國的初心始終如一。

這架“馮如三號”無人機是一群北航大一、大二本科生歷時一年的自主設計,2021年,它打破了25到100kg級油動固定翼無人機續航時間的世界紀錄。近年來,北航持續通過創新科教融匯培養范式,引導學生把論文寫在祖國的藍天之上。

北京航空航天大學碩士研究生 張耀輝:在“馮如三號”這個項目的過程中,我們遇到了像結構損壞、系統故障,摔了很多架飛機,很重要的點就是一股不服輸的勁,想要挑戰極限的這種強烈的愿望。未來我也想要把自己課堂上學到的知識,真正轉化為促進我國空天事業進步的一種力量。

大國重器是最酷的“老師”

西北工業大學博物館,也叫“軍工素質教育實踐中心”,這里展出的全是殲-6甲、轟-6甲、“東風二號”彈道導彈等硬核整機裝備。

其中最受矚目的,莫過于占據C位的運-20“鯤鵬”,它不僅是一件明星展品,更是西工大學子引人為傲的“老師”。無數西工大校友曾投身于運-20的研發、生產、試驗、試飛一線,協同突破了多項關鍵核心技術。

如今在這里,它不僅讓學子直觀感受“大國重器”的震撼,更將勇攀高峰的創新精神,與為國鑄劍的使命擔當,深深植入每一位學子心中。

西北工業大學航空學院教師 惠增宏:我們風洞試驗技術團隊,先后承擔了運-20研制中的部分風洞試驗研究。親歷了“鯤鵬”從紙面線條到“背負青天、振雙翼、飄然騰飛”的榮耀時刻。相信這架物理樣機,能啟迪更多青少年的“航空夢”,讓西工大的學子能身臨其境感受到“大國重器”的實力和震撼,努力學習,為“航空強國”建設做出更多的貢獻。

近年來,西工大超過40%的畢業生選擇投身國防軍工領域,他們從這里汲取科學精神和報國理想,奔赴祖國最需要的地方。

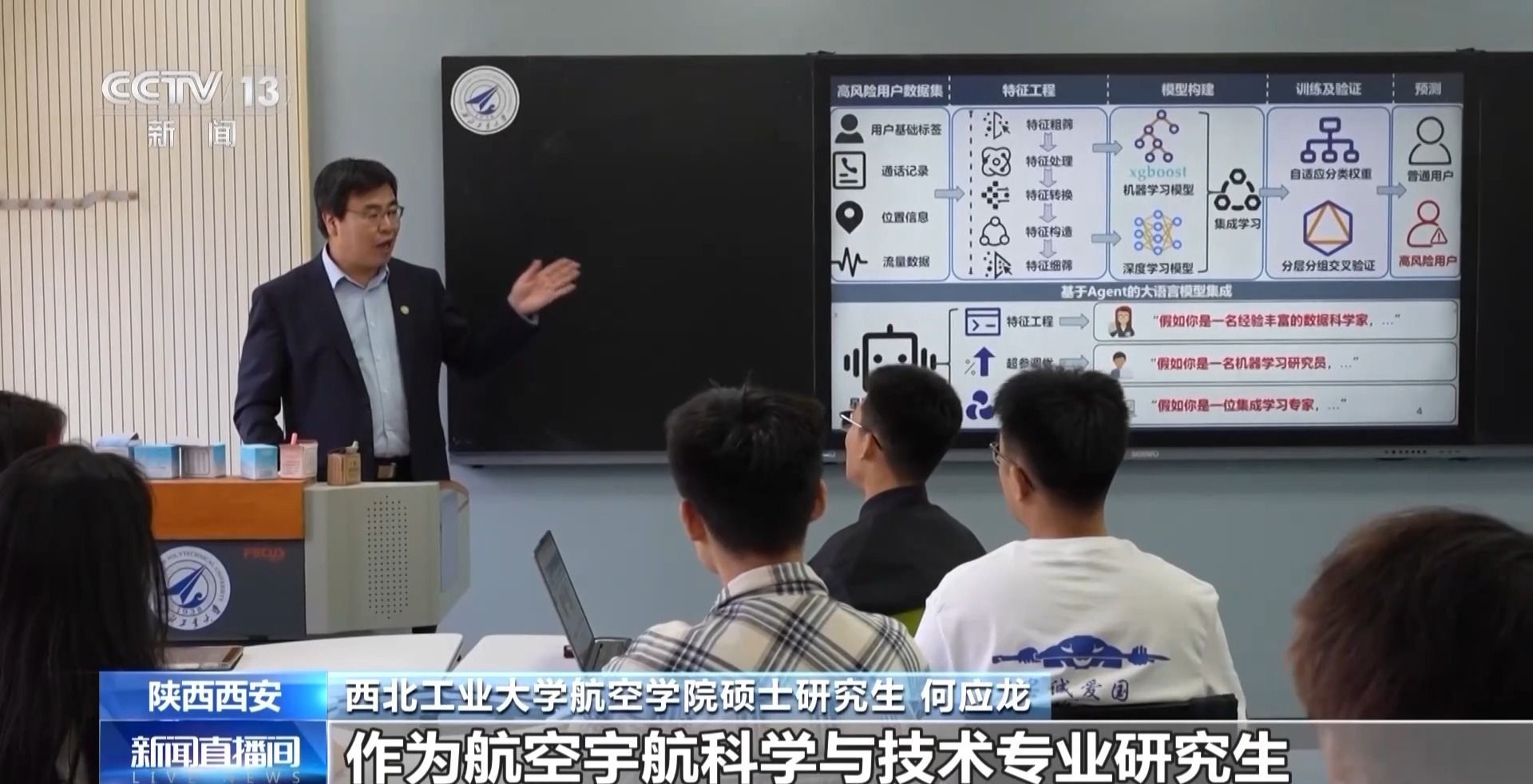

西北工業大學航空學院碩士研究生 何應龍:作為航空宇航科學與技術專業研究生,我曾跟隨導師和團隊參與多項國防項目研究,我深感自豪,更深刻明白大國重器背后的科研堅守,未來我將深耕專業,繼續為飛行器設計技術研究貢獻自己的一份力量。

實干報國 薪火相傳

與新中國同齡的大連理工大學,有一門特殊的新生“必修課”——參觀校史館。館內,一張張老照片、一頁頁泛黃的計算手稿,將學生們帶回到前輩攻堅克難、投身大國工程的奮斗歲月。

從建校起,大連理工就不斷承擔著國家重大項目。1973年,設計建設我國首個現代化原油輸出港,就是其中之一。

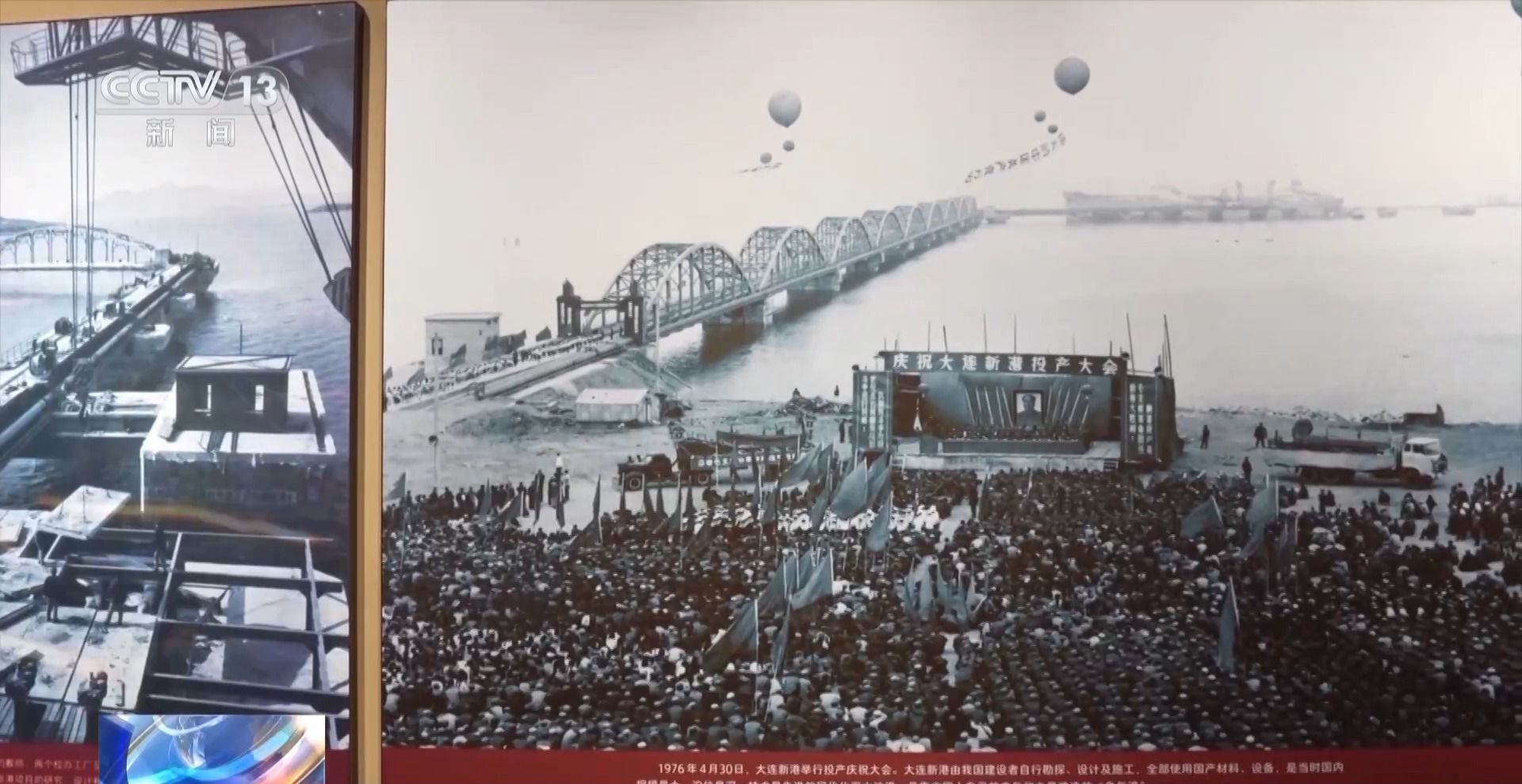

校史館中,一幅巨幅黑白照片定格下大連新港投產慶祝的熱鬧場景,旁邊陳列的設計手稿,工整的堪比電腦打印,而錢令希教授設計的鋼棧橋,更開創了我國海上架橋史的先例,并為國家節省了2500多萬元。

大連理工大學校史館館長 劉曉梅:大連新港最初是想采用國外技術,但是他們卡我們脖子,不但要價高,還說不保證工期。為此,我們學校就承擔了海港全部主體工程的設計建設的研究任務。建港所用的材料和設備全是國產,這個港口是當時國內規模最大、泊位最深、技術最先進的現代化油港。

從我國第一個現代化油港、到長征5號運載火箭、C919大飛機,大連理工師生們的智慧與心血融入了這一個個大國工程里。校史館里泛黃的檔案、照片,不僅是歷史的見證,更是“科研報國”精神的傳承。

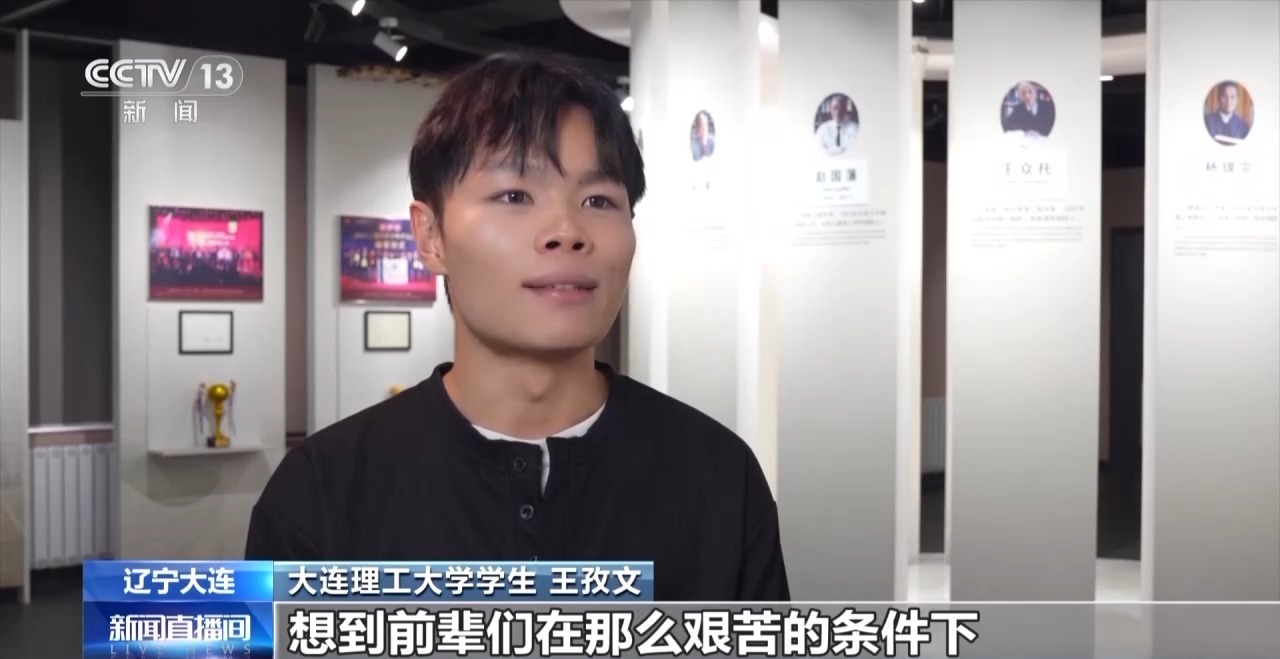

大連理工大學學生 王孜文:每次來到校史館都會讓我覺得很振奮,想到前輩們在那么艱苦的條件下還能為國家做出那么多科研成果,我會更關注國家需要的“卡脖子”領域,無論未來走到哪里,都會帶著一份實干報國的擔當。

(總臺央視記者 吳汶倩 魏幫軍 李志 賈鐵生 李新峰)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像