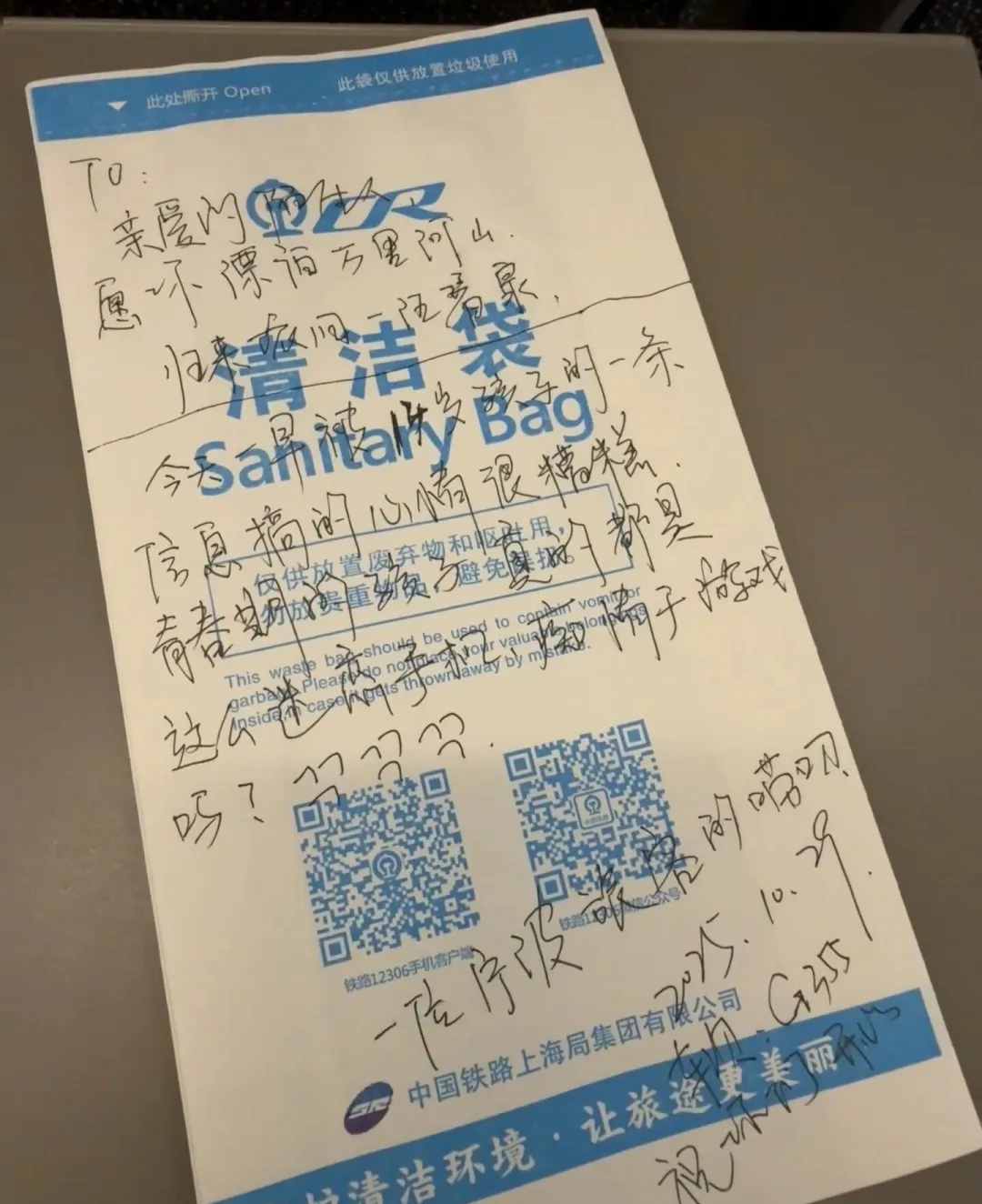

“今天一早被14歲孩子的一條信息搞得心情很糟糕,青春期的孩子真的都是這么迷戀手機、癡情于游戲嗎?”——這段話寫在一張高鐵清潔袋上,落款是“2025年10月29日,一位寧波旅客的嘮叨,車次G355”。

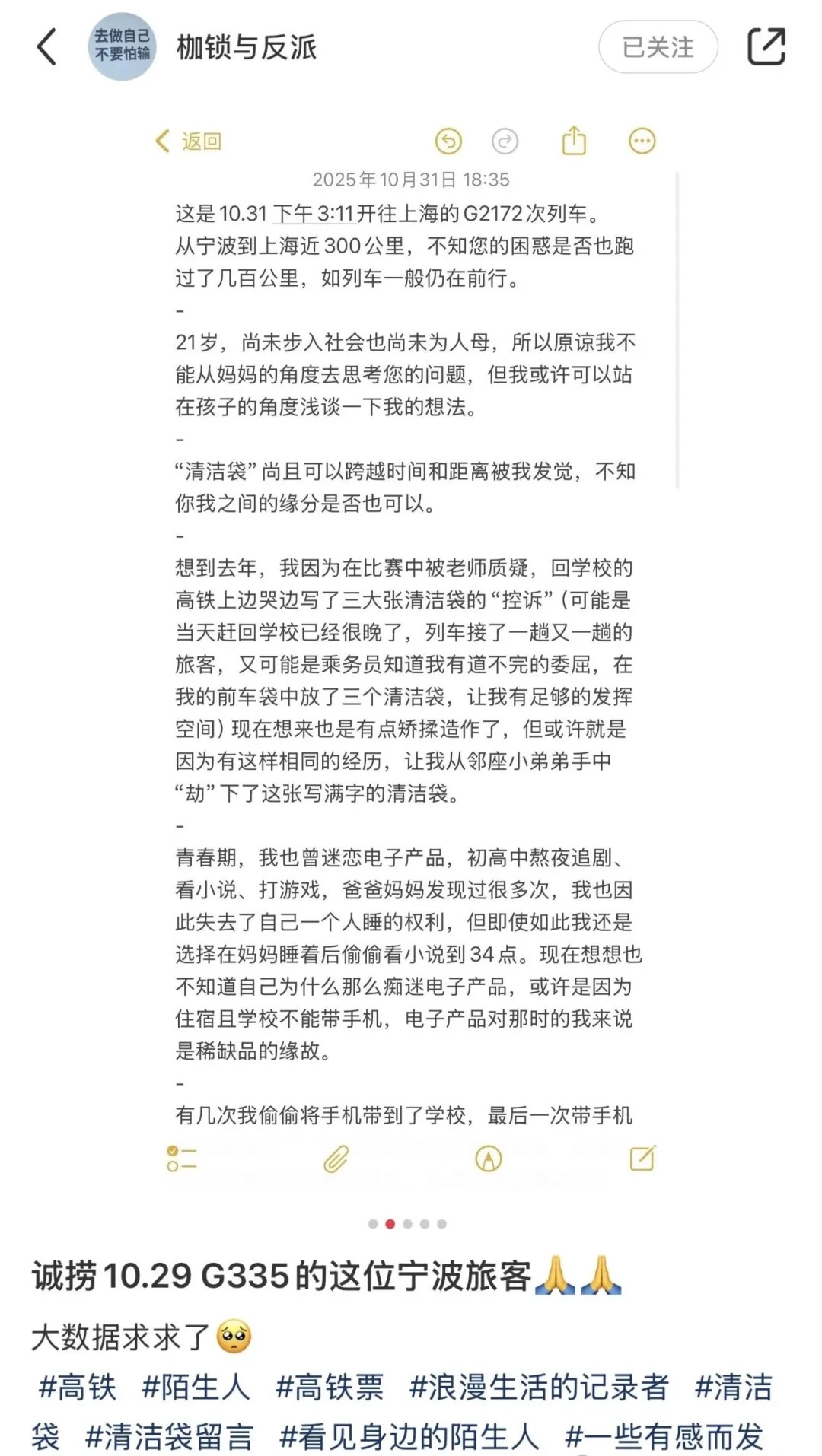

兩天后,一位大學生在G2172次列車上偶然發現了這張“留言袋”,并在社交平臺上寫下回應。她坦言,自己也曾沉迷手機、熬夜追劇,父母的嚴厲管教讓她叛逆不安。直到一次被父親發現偷偷帶手機去學校,原以為會迎來風暴,父母卻選擇沉默,從此她再未帶手機去學校。

在回應中,這位大學生還提到:父母當年堅持每晚放下手機閱讀——“爸爸的書簽是一張五塊錢人民幣,媽媽的書簽上鑲著蝴蝶。”她如今才懂得,言傳身教比責備更有力量。她建議那位母親:“相信孩子對你的愛,也請在旅途中找到自己的安寧。”這段留言引發眾多網友共鳴,不少家長稱“看哭了”。

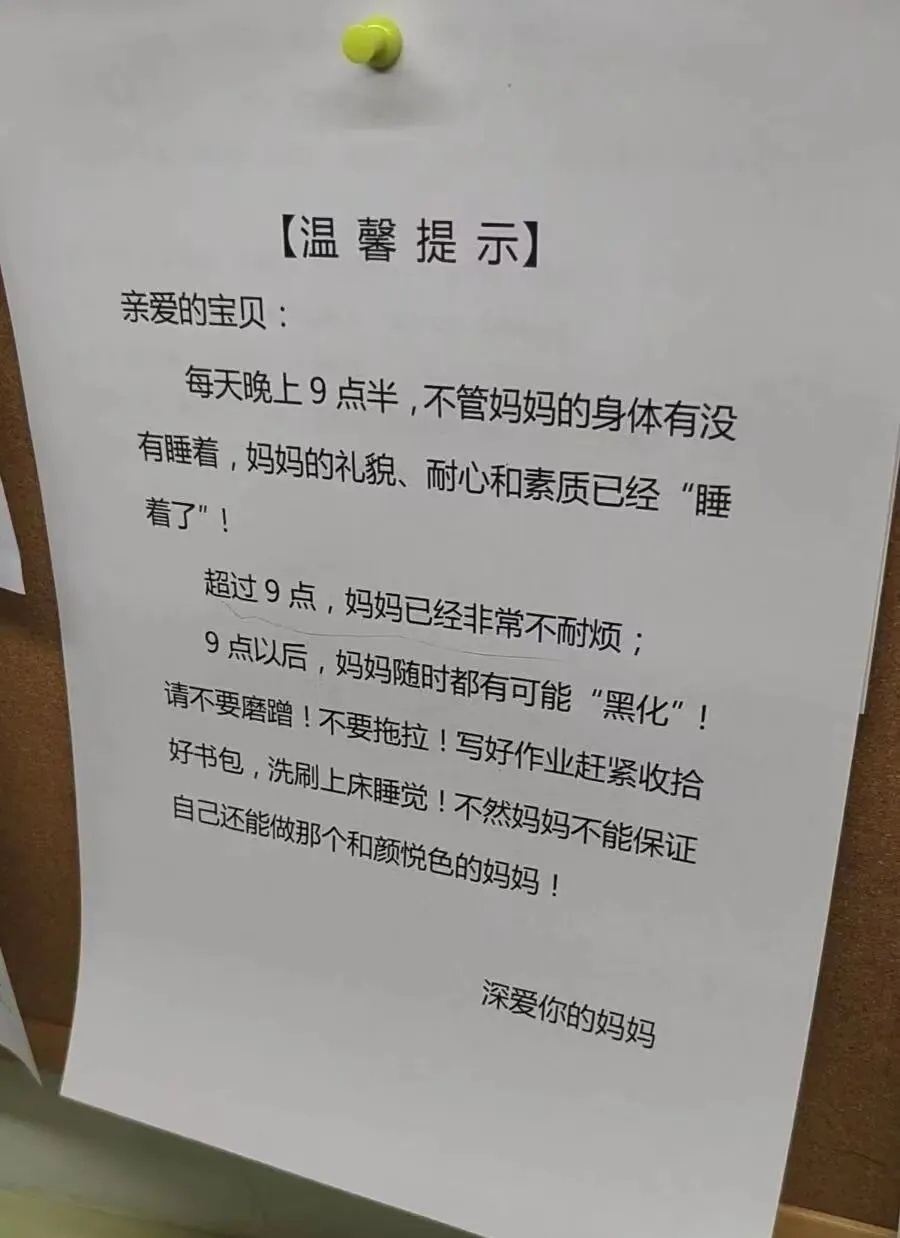

同樣關于家庭教育的討論,也在另一張圖片中延續——“一過21:00,媽媽會生氣、煩躁,甚至動手打人。”這張寫作業提示語的照片在家長群瘋傳。醫生胡女士坦言,她每晚9點都會感到焦慮。兒童的生物鐘敏感,9點后大腦已進入“休息預警期”,若仍高強度寫作業,會影響注意力和生長激素分泌。

然而,家長焦慮的不止睡眠,還有成績。有人擔心孩子效率低、知識點掌握不牢;有人因孩子拖延到深夜而情緒失控;也有人“假扮老師”催促寫作業。寧波多所學校已推行“作業熔斷機制”,規定小學生晚9點、初中生晚10點不再作業,次日可補做。

寧波市家庭教育講師團講師、余姚市中小學成長指導師張琪指出,“21點魔咒”并非個例,而是現代家庭教育的縮影。要破除這一困局,家長需從“控制者”轉變為“賦能者”,與孩子共建作業公約,幫助他們掌握時間管理的主動權。同時,從“監督者”轉變為“支持者”,多關注孩子的情緒與成長,少糾結“作業寫完沒”,多看到“是否主動思考、是否比昨天更好”,每天給孩子一些具體的過程性肯定,不斷激發孩子的學習興趣與成就感,讓他們真正感受到“學習本可以是件有趣的事”。

從列車上的留言袋到家長群的作業提示,這些看似日常的片段,映照出兩代人共同的教育焦慮與成長。或許,答案正如那位大學生寫下的句子——“言傳身教,對我來說,是最好的辦法。”

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像