荊楚網(湖北日報網)訊(記者范慧瑾 通訊員葛釗煜)“五里一庵十里宮,丹墻翠瓦望玲瓏。”明代詩人洪翼圣筆下的武當山,不僅以其絕美的自然風光和宏偉的建筑群聞名于世,更隱藏著跨越六百年的安全密碼。

11月11日,由湖北省應急管理廳創新打造的新媒體節目《穿越古今的應急智慧》走進武當山,通過四路主播的視角,帶領觀眾開啟一場穿越古今的探秘之旅,揭秘世界文化遺產武當山的“安全寶典”!

太子坡:奇景里暗藏防災設計

在武當山太子坡第一道山門前,湖北應急科普講解員何宇與武當山世界遺產管理中心項目負責人龍晨琛帶網友領略了“一里四道門、九曲黃河墻、一柱十二梁、十里桂花香”四大奇景。

“太子坡地形狹窄,直線距離僅71米,但通過彎曲設計,既適應了山勢起伏,又延長了游覽路徑。”龍晨琛解釋道,“彎曲高大的紅墻不僅能營造‘遙遠深邃’的感覺,更能有效卸力,抵御強風。”

“紅墻兩側暗設的排水溝體現了古人應對滑坡的智慧。”龍晨琛介紹,“太子坡建立在陡坡之上,這種坡度在降雨后易失穩滑坡。而四道門形成的‘階梯式平臺’就像給坡體裝了‘剎車’,通過內部排水系統引導山洪水,讓建筑免受雨水和內澇的侵襲。”

五云樓內的“一柱十二梁”更是中國古代建筑抗震設計的杰作。通過榫卯節點的摩擦、滑移、擠壓“耗散”能量,利用整體韌性避免結構性破壞,展現了古人“以柔克剛”的抗震智慧。

現代科技同樣在這里發揮著重要作用。AI視頻監控系統能夠自動識別火點和火源,并自主報警和警示,如同24小時不知疲憊的“智慧哨兵”,牢牢守護著文物安全。

紫霄宮:防火智慧與現代科技交融

“古人講究風水,山水相依,才是好地方。”武當山世界文化遺產管理中心文物科張天清指著紫霄宮前的玉帶河介紹道,“這條玉帶河還有一個特別的功能就是蓄水,山上的雨水經過排水溝和暗渠匯集于此,成為古建筑救火防災的重要水源。”

在紫霄宮廣場,武當山消防救援大隊隊長徐濤展示了現代消防裝備:“這是吸氣式感煙探測器,它不光能監測煙霧,靈敏度是普通報警器的幾倍,哪怕殿內有微弱火星,它都能第一時間捕捉。”

徐濤特別介紹了一種“背負式高壓細水霧滅火器”:“一旦起火,噴頭會噴出超細水霧,既能快速降溫滅火,又不會像傳統水槍那樣淋濕彩繪、破壞文物。”

“紫霄宮的布局同樣藏著古人的防火智慧。”張天清介紹,“宮殿之間有窄長的‘備弄’通道,它把宮殿分成獨立區域,萬一某個區域起火,火焰被磚墻擋住,還能從‘備弄’快速疏散——這就像現代建筑的‘防火分區’。”

“今年3月,紫霄宮修繕工程中還在寶頂內發現了343枚歷代錢幣,最早可追溯至北宋徽宗年間。”張天清介紹,“這些錢幣作為‘鎮物’,反映了古人祈求‘建筑穩固、國泰民安’的寓意。”

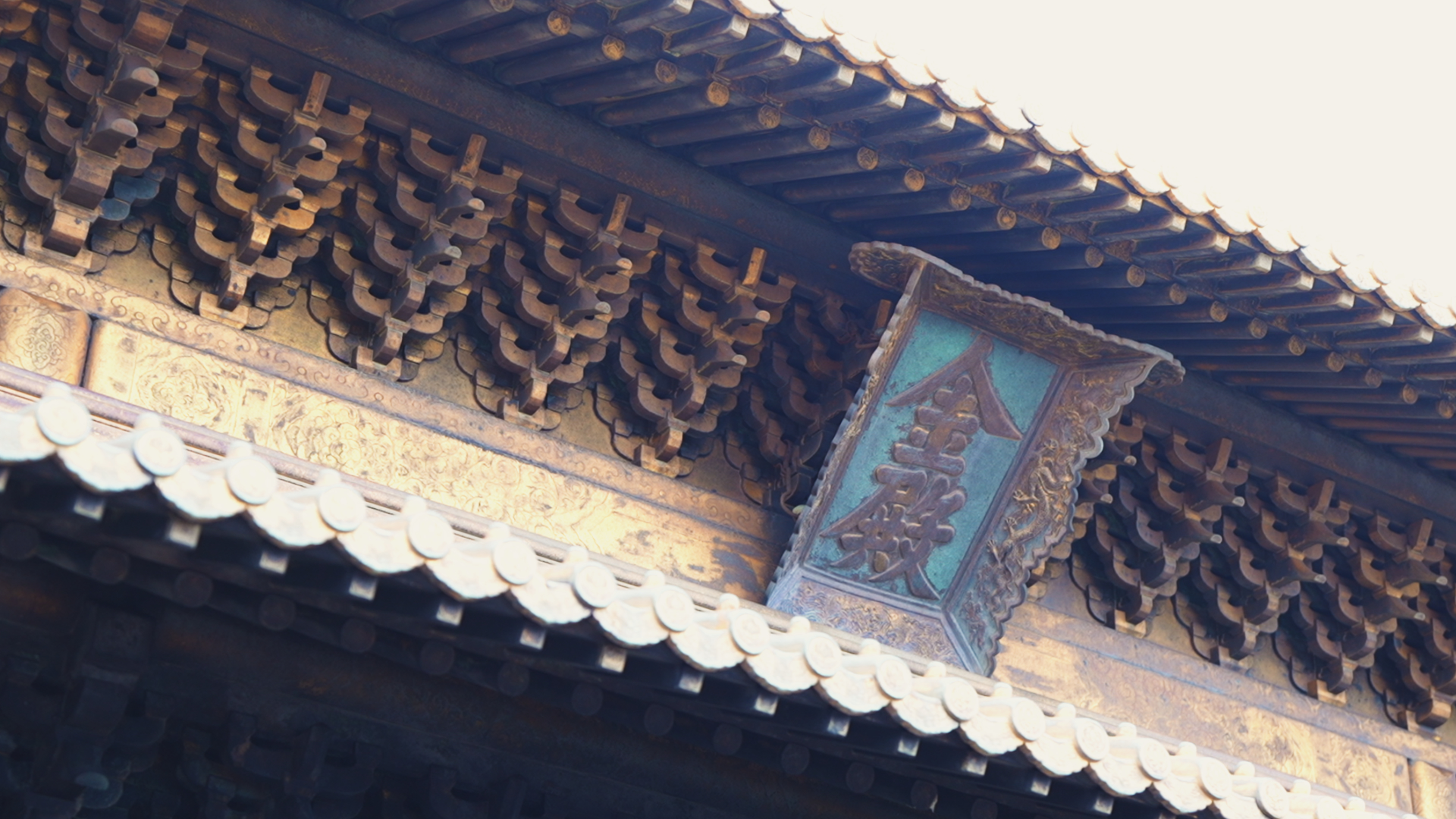

金殿:長明燈六百年不滅的奧秘

在武當之巔海拔1612米的天柱峰頂,一座歷經六百年仍巍然屹立的金殿令人震撼。殿內一盞長明燈,已持續燃燒超過六百個春秋。

燈火長明體現了古人精密的設計理念。“金殿設計精確,構筑科學,無論春夏秋冬,各構件之間均嚴絲合縫,沒有任何空隙,這也是燈火長明的最重要原因。”湖北應急科普講解員韓悠洋說道,“即使殿外山風呼嘯,殿內神燈仍然保持紋絲不動。”

金殿在頂峰高聳,“雷火煉殿”的奇觀偶有發生。打雷時,整座金殿像被電裹著,卻從來沒被燒壞過,它有哪些防雷高招?

專家介紹,金殿防雷的奧秘在于,其所有材料使用銅鑄鎏金打造,均為金屬導體,電流會導入大地,和現代的避雷針原理是一樣的。金殿房頂的“鴟吻”不僅是裝飾,更是古人設計的“避雷針”。它與金殿主體連為一體,為雷電流提供了安全的泄放路徑。為了防止雷擊傷人,古人還定下“打雷不上頂”“金頂之高,雷雨時不可駐足”的規矩。

“古人靠經驗守護,今人靠科技加持,一樣防雷防火,核心都是守護建筑的安全。”湖北應急科普講解員葛釗煜說。

空中:直升機巡航鄂西林海

在武當山機場,湖北省武當山航空護林站林防科科長李勝男作為飛行觀察員,帶領主播和網友一起“云巡山”,沉浸式體驗航空護林人的日常工作。

“我們站成立于2007年4月,是全省唯一一家專業航空應急救援機構。”李勝男介紹,“如今在武漢、十堰、神農架3個基地布局5架直升機,規劃航線29條,覆蓋武當山世界文化遺產、鄂西重點林區等重點區域。”

飛行觀察員又稱高空瞭望員,主要通過目測和望遠鏡對機艙外的森林情況進行實時觀察、記錄和報告,并指揮飛機完成巡護、訓練、滅火等任務。“飛得高的時候可能會缺氧、耳鳴;飛在高山峽谷遇到氣流顛簸也是家常便飯。”

直升機滅火主要采用投放水基彈、干粉罐和吊桶取水等方式。當日執飛的K-32直升機可掛裝5噸水,相當于一輛中型水罐消防車的水量,對于初起火災或者配合地面撲救效果顯著。

武當山的“安全寶典”從不是靜止的古訓,而是一場代代相傳的接力。從太子坡的九曲黃河墻到紫霄宮的防火地仗,從金頂的雷火煉殿到直升機的空中巡護,“防患于未然”的智慧一脈相承。現代應急人用智能監測、高空救援、智慧消防等科技手段為古老智慧賦能,守護著這份跨越六個世紀的文化遺產。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像