近日,北京人才發展戰略研究院發布《全球城市人才黏性指數報告2025》。在人工智能領域高產出、高被引科學家數量中,武漢排名全球第6。

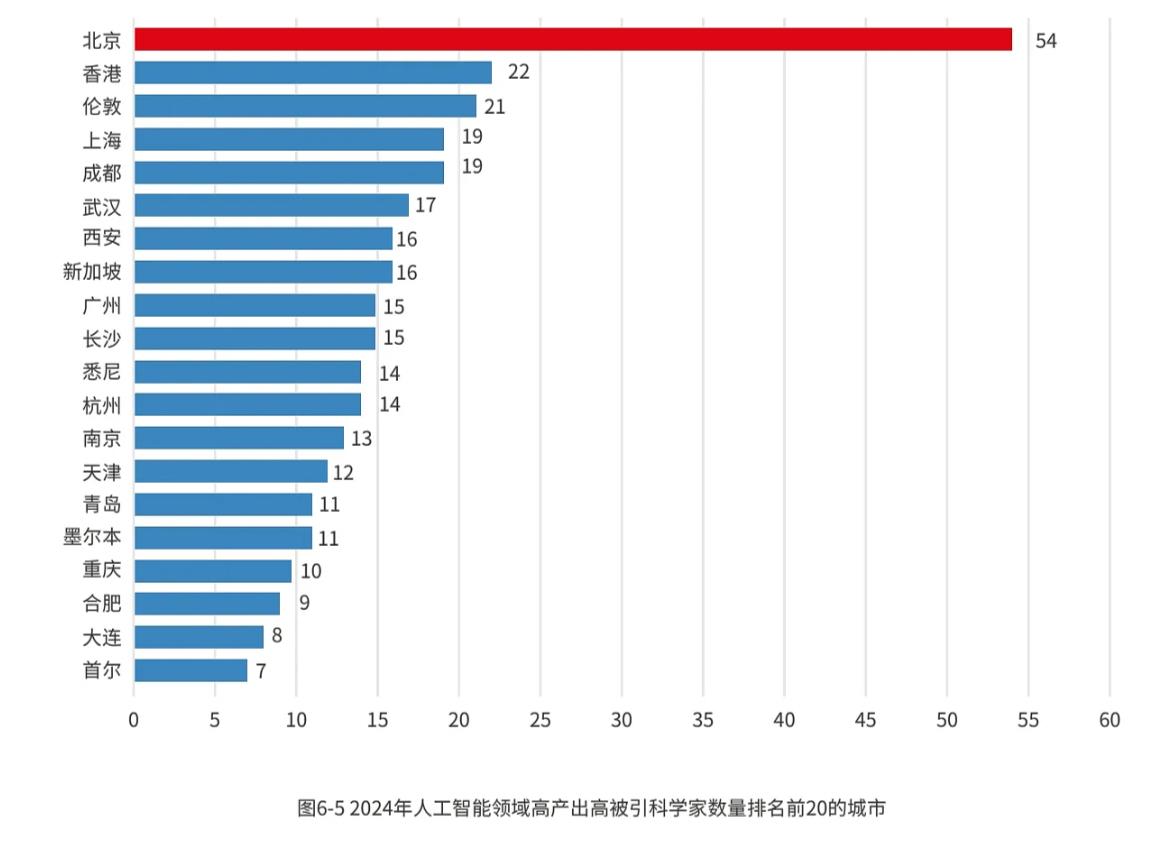

這份報告對全球125個城市進行評估,基于Dimensions數據庫,根據論文發表數量、被引用次數、論文篇均引用量等指標,篩選出了人工智能領域高產出、高被引科學家。科學家數量排名前十的城市為:北京(54人)、香港(22人)、倫敦(21人)、上海(19人)、成都(19人)、武漢(17人)、西安(16人)、新加坡(16人)、廣州(15人)、長沙(15人)。

2024年人工智能領域高產出高被引科學家數量排名前20的城市。

報告還認為城市人才黏性與人工智能科技表現之間存在高度的相關性。那么,什么是城市人才黏性?兩者又有何關聯?

北京人才發展戰略研究院政策理論部副部長、《全球城市人才黏性指數報告》執行負責人李重達介紹,以往的人才觀念,是把人才作為資源要素進行配置,強調的是城市對人才的吸引作用,而城市人才黏性,強調的是人才對城市形成的歸屬感,城市不僅要把人才吸引來,還要為人才提供服務保障留住他們。“這背后是城市管理者、政策制定者對人才觀念的變革,把人才從過去的資源要素配置轉化為通過改善人才發展生態,讓人才留在城市。”

今年是這份報告首次進行人工智能領域城市排名。李重達說,人工智能技術在近年發生突破性變革,技術的進步是由頂尖科技人才引領帶動的,這些高層次人才分布在哪些城市,就會帶動所在城市進行技術創新、產業升級。結合全球城市人才黏性指數2025年綜合排名結果,全球排名前30的城市,創造了約40%人工智能科技成果。

2024年人工智能部分子領域發表論文數排名前10的城市及論文發表數量。

如何界定人工智能領域頂尖科學家?“一個是產出高,另一個是引用高。”李重達解釋,產出的科研成果數量高固然重要,但如果沒人關注,就只是一個普通成果,如果被引用量高,說明這項成果是有代表性、有含金量的。

武漢的17位人工智能領域高產出、高被引科學家,分布在華中科技大學(8位)、武漢大學(2位)、武漢理工大學(2位)、中國地質大學(武漢)(2位)、華中師范大學(2位)、湖北大學(1位)等。比如,來自華中科技大學的伍冬睿教授,主要研究方向為腦機接口、機器學習、智慧醫療、情感計算;來自武漢大學的王峰教授,主要研究方向為智能優化與機器學習、金融信息處理。

“通過排名和數量可以看到,除了第一名北京優勢突出,其他城市彼此差距不大,這也意味著各個城市競爭激烈。”李重達說。

在人工智能這個硬核賽道,武漢有勇闖的決心和魄力。

目前,武漢人工智能產業規模保持年均30%的增速,即將破千億元,1000余家人工智能相關企業集聚在武漢。

11月4日,光谷中央生態大走廊,人形機器人沿著步道奔跑。張希祉 攝

在2025福布斯中國人工智能科技企業TOP50評選中,紫東太初、聲通科技、數傳集團、蘭丁股份等9家武漢企業上榜,居全國第四,僅次于上海、北京和深圳。

不久前,武漢“人工智能+制造”落子,武漢成為全國首批系統性布局制造業全鏈條人工智能融合的城市。

“人工智能+”也為年輕創業者鋪就了廣袤的創新場域。在武漢人工智能產業鏈里,中游技術研發與下游場景應用企業增速最快,這些領域恰是35歲以下創業者的主場。

“人工智能不僅是技術創新,依托它能夠進一步推動產業升級、創造更多新興就業崗位,吸引更多人才。”李重達說,人才為什么想留在一座城市,除了城市給予的政策優惠和服務保障,更重要的是城市提供干事創業的平臺,讓人才在這個平臺上發揮自身價值,人工智能無疑提供了這樣的舞臺。

在日趨激烈的城市競爭中,武漢要做的還有不少。從這份報告可以看到,武漢的科研平臺和人才資源是豐富的,但新興產業與頭部城市相比還有差距,這意味著科學人員產出的科研成果,沒有很好地成為企業的生產力。另一方面,武漢要進一步提高勞動生產效率,這也意味著武漢要進一步進行產業升級。

(長江日報記者蔡欣星)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像