湖北日報訊(記者李玉麟、通訊員孫慧)11月6日,由中國科學院水生生物研究所何舜平研究員團隊牽頭的“萬種魚類基因組計劃”(Fish10K)首期研究成果在《創新》期刊正式發布。該成果在新增數百個魚類物種從頭測序的基礎上,整合分析了464種真骨魚的全基因組數據,構建起迄今世界范圍內覆蓋度最廣、精度領先的魚類基因組圖譜,填補了全球魚類基因組研究的多項空白。

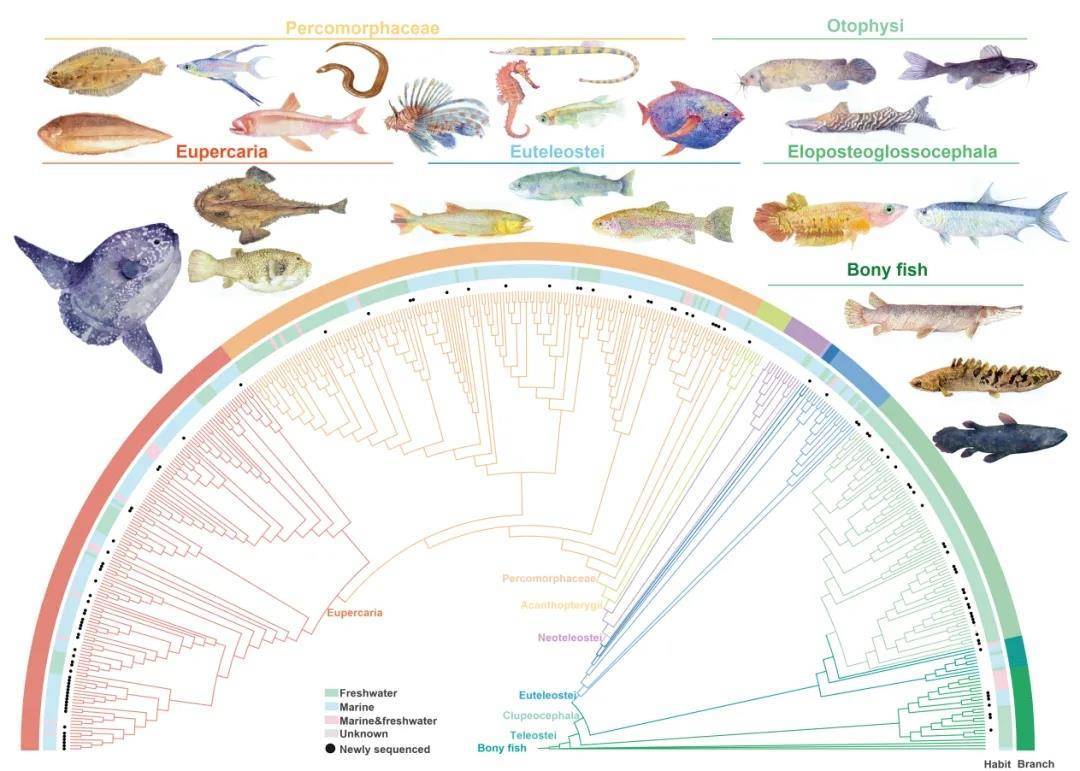

圖1.最大規模的魚類全基因組比對資源。(論文插圖,受訪者提供)。

魚類約占全球脊椎動物總數的一半,其基因組數據庫是脊椎動物領域繼哺乳動物、鳥類之后的第三大數據庫。然而過去20年,全球魚類基因組研究始終存在“數據缺口”,3個目級分類單元的基因組數據長期缺失,如同拼圖缺少關鍵碎片。為補齊這一短板,何舜平團隊聯合國內外多家知名研究機構,開啟了跨地域、跨學科的科研攻堅。

從海拔四千多米的青藏高原腹地到“地球第四極”馬里亞納海溝,科研團隊足跡遍布極端環境。他們首次發現高原魚類的同域物種分化現象,闡明深海獅子魚細胞適應高壓環境的分子機理,更通過8次載人深潛采集深淵魚類樣品,推動我國深海魚類研究實現從無到有的跨越。

“這次構建的464個物種全基因組比對矩陣,就像一本精準的‘魚類基因字典’。”何舜平介紹,該矩陣覆蓋真骨魚類全部44個目,規模和精度可與哺乳類、鳥類基因組計劃相媲美,不僅在資源數量上超越以往,更成為迄今規模最大、覆蓋最全面的魚類基因組資源庫。

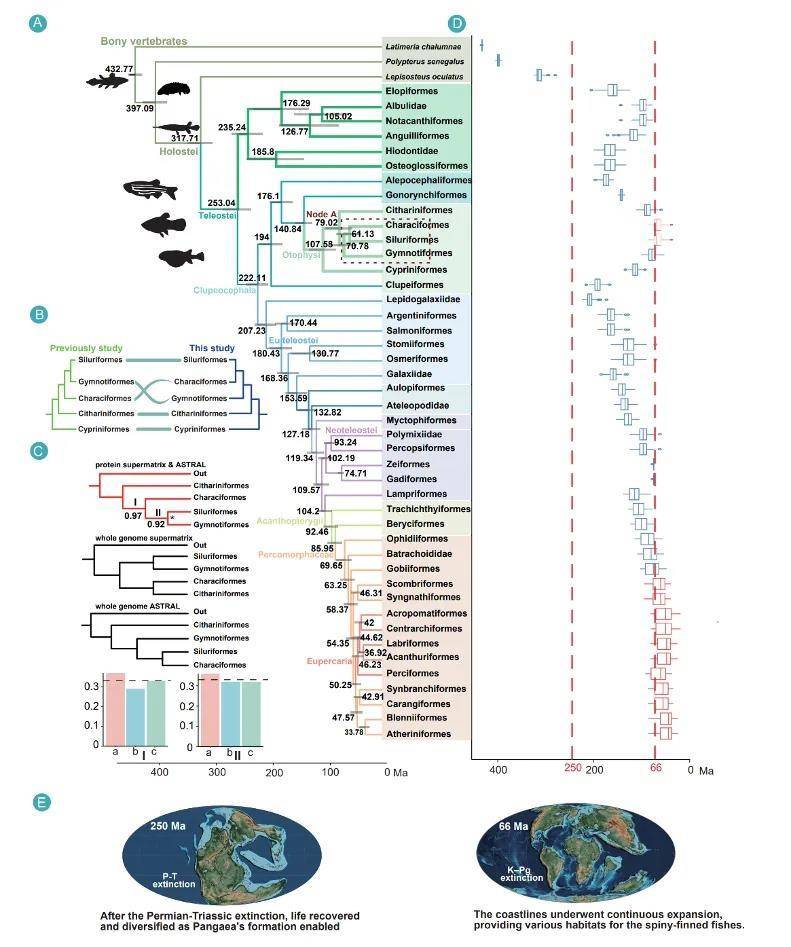

圖2:利用全基因組比對數據重建了覆蓋所有目水平譜系的真骨魚系統發育關系。(論文插圖,受訪者提供)。

研究中的多項發現顛覆傳統認知:團隊首次鑒定出近3萬個真骨魚類“高保守元件”(可以理解為基因里“不變的核心指令”),其中1689個是真骨魚類特有的“基因開關”,正是這些精密調節器控制著魚類關鍵器官發育,造就了從肺魚到深海獅子魚的形態多樣性。通過分析318萬個堿基序列重構的魚類“家族樹”顯示,電鰻目并非鲇形目的“近親”,而是兩者共同的“妹妹”,且電鲇與電鰻的發電器官是獨立進化的結果。

此外,研究還打破脊椎動物“LINE元件占優”的普遍范式,發現硬骨魚基因組中DNA轉座子(可以理解為基因里的“移動元件”)成為主導類型,且淡水硬骨魚的轉座子含量顯著高于海水種類,建立起轉座子組成與棲息地環境適應的關聯。

通過精準測算,科研團隊提出硬骨魚起源于約2.53億年前,其演化經歷“快速分化-分化減緩-短暫復蘇后穩定”三階段,推翻了傳統的“大滅絕后分化速率持續提升”觀點。

據了解,“萬種魚類基因組計劃”目標是完成全球三分之一魚類的基因組解析。首期成果歷時6年完成,由中國科學院水生所聯合青島華大基因研究院、西北工業大學等單位共同攻關。接下來,團隊將推進“科”級分類單元的基因組覆蓋,為脊椎動物演化研究和生態適應機制探索提供更堅實的數據支撐。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像