再過幾天,一年一度的“全球最大規模人口遷移”——中國春運就要上線了。

你的車票買好了嗎?行李收拾了嗎?給家里帶的年貨準備了嗎?中國之聲特別推出《回家倒計時》,快來看看這些年咱們春節回家要做的準備經歷了啥變化。

要回家了,行李包必不可少,無論大小,它都是鄉思和記憶的承載者,尤其是春運期間,從最初的棉布包裹、蛇皮袋,到如今的萬向智能拉桿箱,小小行李包的變遷見證了中國社會的高速發展。

上世紀50—70年代

小件用手拎 大件用布包

共和國成立之初還沒有“春運”的概念,1953年,報紙上第一次出現了“春節客運”的字樣,那時候春節期間的返鄉人流規模相對于現在要小得多。人們出遠門時,行李少的話直接用手拎著或裝進小包里提著,行李多的一般用一塊布包裹,再用繩子捆成“井”字狀,背在后背上。一些大學生還會把被褥捆起來背著走。

60年代,出門在外,一只軍綠帆布包是標配,回家過年,這包一定裝得滿滿當當。

60年代上海站春節期間旅客上下車場景

70年代,帆布包上有了印花,拎著這樣一只帆布包回家,那就是從“大城市”回來的。

要是能拎著一只人造革皮箱回家過年,那感覺更加“有面兒”。

1976年上海站春節期間旅客在廣場排隊進站

上世紀80年代

編織袋盛行

改革開放以來,越來越多的人選擇外出務工、求學,大部分人會在春節期間返鄉過年,“全球罕見的人口流動”逐漸形成。1981年,現代意義上的“春運”出現在媒體上。一年一度的“春運”初具規模。

這一時期,人們的行李袋少見布包裹,取而代之的多是編織袋,單肩皮包、棉麻制的手提包也較為常見。在春運期間,身著中山裝的旅客用扁擔挑起兩蛇皮袋行李,偶爾還有幾個背著單肩皮包,手提行李袋的人,成為當時火車站和汽車站等地的標配。

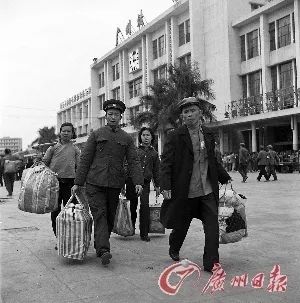

1980年,民警幫助有困難的旅客,手里拎的就是編織袋

80年代中期,南京站客運員在春運期間為旅客搬運行李

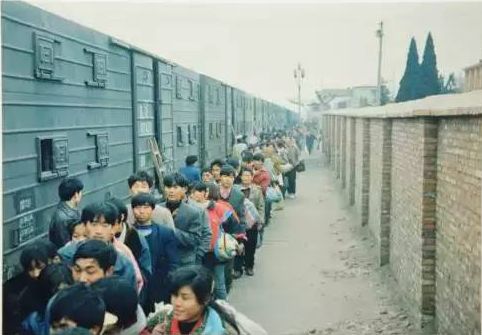

80年代末期,安徽阜陽站春運期間旅客排隊上車外出打工

上世紀90年代

雙肩背包流行 拉桿箱初現

到了90年代,外出務工人員越來越多,春運規模也越來越大。火車站前背著大包小包的人群十分壯觀。這一時期,除了蛇皮袋、手提包外,人們還習慣于背著一個棉麻布背包去擠火車,這種包容積大,能裝下很多行李,十分便利出行。

90年代中后期的春運大軍中,也陸續看到有推著手提拉桿箱的旅客。這時的拉桿箱一般只有兩個輪子,但是即使這樣,也比手提袋負重要小得多。人們的出行負擔大大減輕。

1998年的春運,在北京打工的少男少女們拖帶沉重的行李準備乘火車回家過春節

新世紀之初

行李箱樣式齊全 顏色豐富

進入新世紀以來,攜帶行李的蛇皮袋、手提包、斜跨單肩包、雙肩包、兩輪拉桿箱等工具不僅種類多了,而且樣式更齊全、顏色更豐富了。

隨著生活水平的提高,人們的行李物品也越來越多,選擇裝行李的工具也更加多樣化。不少旅客身背雙肩包、左手拿著便攜袋、右手推著拉桿箱,儼然成為春運大軍中一道亮麗的風景線。

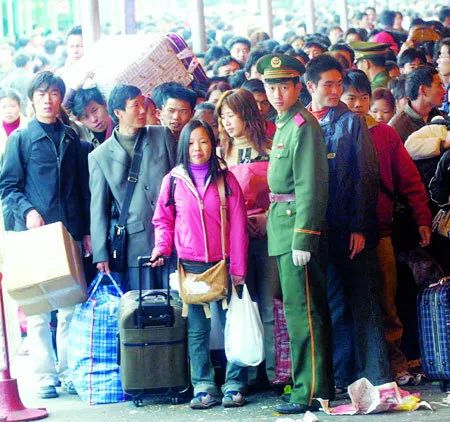

2000年,春運第一天,眾多回家過年的人們在廣州火車站候車

2004年 廣州火車站春運期間乘客候車

2007年上海火車站春運期間人流

2009年1月6日,一位旅客冒著風雪趕往武昌火車站

還有,編織袋一直都很火……

別小看這編織袋,若干年后的今天,一些國際大牌以它為靈感設計出的產品還頻繁出現在各種秀場里呢。

2010年后

四輪拉桿箱成贏家 黑科技層出

如今的春運路上,隨處可見人手一個四輪拉桿箱,輕巧方便還能裝。

黑科技行李箱也陸續上線了,譬如有的四輪箱不需要手動推拉,可以通過手環實現自動控制。

也有的箱子配有自適應人工智能的芯片,能夠監測到你的位置,四個輪子可以360度旋轉,走哪都默默跟著你。

還有的行李箱裝有發動機,你不想走路騎著它就能走啦。

從棉布袋到蛇皮袋、從手提包到雙肩包、從兩輪拉桿箱到智能拉桿箱,有首歌里唱“你的背包,讓我走得好緩慢”,其實,春運路上的行李包卻正是新中國成立70年來經濟快速發展的縮影。有國才有家,國家社會的進步也帶來了每個家庭的平安喜樂。無論你在哪,無論你手里拎的物件兒是什么樣,承載的意義卻是一樣的,可能裝滿了一年來的收獲,裝滿了家人對自己的期盼,它們都有一個共同的方向:回家。

還記得你用過什么樣的行李包嗎?

來源:中國之聲(zgzs001)綜合中國新聞網、上海鐵路局、漢中火車站、廣州日報、齊魯網、中山商報、互聯網情報、國家人文歷史、搜狐科技等。