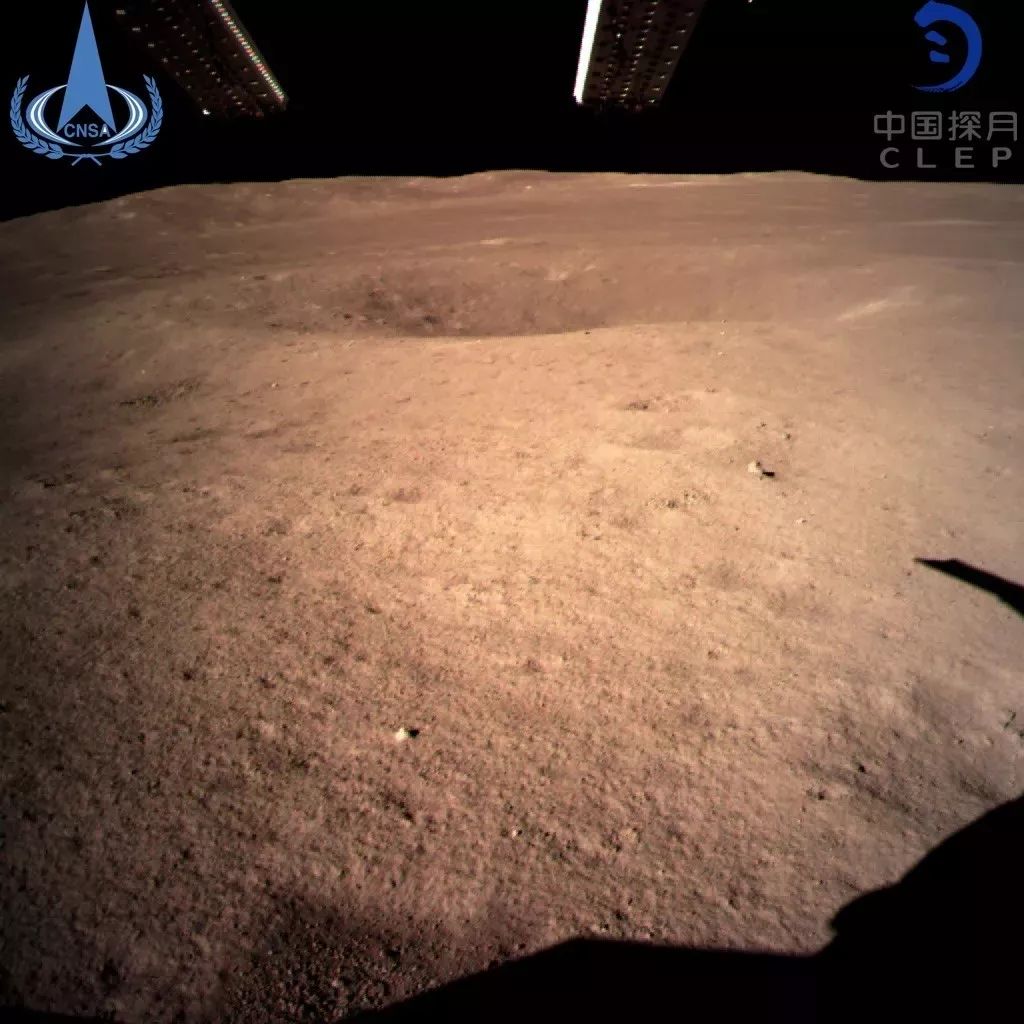

1月3日

嫦娥四號成功登陸月球背面

并傳回了世界上第一張

近距離拍攝的月背影像圖

▼

中國實現人類首次月球背面軟著陸

舉國振奮!

在佳木斯深空站任務現場

一群年輕面孔引起了全世界的驚呼

▼

戳視頻,看看“嫦娥四號”背后最可愛的中國航天人。視頻不長,但每一秒都讓人振奮↓↓↓

這個正在向全世界指揮播報的小哥哥

正是湖北宜昌小伙陳虹宇

▼

陳虹宇畢業于南京大學天文系,是一名90后測控工程師,擔任本次嫦娥奔月工程深空站的調度指揮員。

據陳虹宇的父親陳繼斌介紹,陳虹宇喜歡閱讀,小時候給他買的《十萬個為什么》《宇宙起源》 ,翻來覆去看了許多遍,從那時起,就對深隧的宇宙產生了強烈的好奇。

2008年,他從夷陵中學畢業,當時南京大學天文系在全省只招1個人,懷著試一試的心理,陳虹宇將提前招錄的三個志愿都填報了南大天文系,沒想到一舉中的,成為南京大學天文系的一名國防生。

大學畢業后,陳虹宇被分配到了某深空測控站,從事深空觀測工作。也就是在這時候,陳宇虹發現仰望星空的背后不光要腳踏實地,還要腳踏深雪。

▲左一為陳虹宇。

在仰望星空的詩意背后,其實是無盡的單調與艱苦。單位離市區有120公里,人跡罕至。一到冬天周邊就沒有人了。有一次,給營地拖運糧食的車在路上顛簸掉了一袋大米,個把月后,在返回的路上,發現還在那里。

每到冬天,零下二十到四十度的低溫,一刮風營地就會被雪覆蓋,必須去清掃除雪,在腳背上 貼幾片暖寶寶,一圈掃下來,腳還是木的。這對于在家里被父母捧在手心里,很少干過重活的陳虹宇,是不小的考驗。

深空探測工作要與星空和月球為伴,工作時間大部分在晚上,跟家里人雖在同一個時區卻隔著生活的時差。

無論怎樣,陳虹宇他咬牙堅持下來,并學會了在單調的生活中,始終保持著一顆昂揚向上的陽光朝氣,看書、寫作、唱歌,鍛煉。

陳虹宇所在的航天團隊

年輕面孔很多

也引發網友們熱議

▼▼

“這才應該是熱搜第一

這才是我們追的偶像!”

同時,也有部分網友調侃起了他們的發量……哈哈哈哈

在中國,“黑發濃密”早已不是新鮮事

早在2016年,中國的飛控中心“黑發濃密”的一幕就已引發國外媒體的關注。

2016年,環球時報翻譯的日本《日經商業》雜志的一篇文章稱,2016年11月3日,中國長征五號大型運載火箭發射升空。隨后,微博出現4張照片。其中兩張顯示的是2003年神舟五號發射時飛控中心的情景,另外兩張分別顯示的是當年9月15日天宮二號發射和長征五號發射時飛控中心的情況。

從照片上可以看出,2003年的時候,飛控中心大多是老技術人員。但當年這兩次發射在飛控中心工作的大多是40歲以下的年輕人。

日媒還稱,中國采取一鼓作氣開發長征五號、六號和七號的戰略。從上世紀90年代之前長征二號、三號和四號火箭開發速度并不快的情況來推測,2000年以后的新一代長征火箭的開發新啟用了相當數量的技術人員,其中很多是“80后”。

另據中國之聲《新聞縱橫》2016年的報道,在長征五號研制生產的過程中,不乏80后、甚至90后的身影,這些年輕的中國航天人,正在各自的崗位上,和我國新一代運載火箭一起,支撐起中國航天的未來。

甚至一些年輕人,剛剛走出校門,就進入到長征五號的工作中。火箭裝配特級技師崔蘊是位“不折不扣”的老師傅,很多年輕的裝配工比他孩子的年齡還小。

“他們都是年輕的,我們車間的(平均年齡)以后才26歲多。”

崔蘊向記者說起之前長征五號在海南文昌清瀾港卸船的過程,讓他覺得,這些年輕的航天人在關鍵場合,是拉得出去,能打得贏的:

“火箭運到清瀾港卸船的過程中,突然一塊烏云來了,那雨就跟倒的似的。天津公司57車間總裝車間的這些孩子在現場所有扶著產品的沒有一個往后退一步,或者松開一下,沒有一個,全都是扶著產品,扶著箱子,眼睛看著車,或者上面拽著繩子,沒有一個人往后退一步,我當時是挺感動,也看出來這個隊伍可以說是作風上是行了。”

“長五”發射的主要配套單位之一、中國航天科工二院203所晶體元器件團隊中,“80后”是中堅力量,占了團隊人數的一多半。三位“90后”更是認真不輸老同志,用一天的時間對近2000只產品進行了封口,以最快的速度保質保量地完成了封裝工作。

當時,“長征五號”型號總指揮王玨說,和一些國家白發蒼蒼的航天隊伍相比,國外同行非常羨慕中國航天的人才隊伍。

“咱們的航天的人才隊伍,是外國同行非常羨慕的,俄羅斯就不說了,我們接觸的俄羅斯同行都是白發蒼蒼的,美國的平均年齡比咱們大得多,一聽我們這個團隊,現在長五的團隊,整個的現在的實驗隊的平均年齡32點幾,不到33歲。”

向中國航天人致敬!

為這些年輕人點贊!