人民有信仰,國家有力量,民族有希望。他們,模范踐行社會主義核心價值觀,為推動全省思想道德建設和社會文明進步作出了積極貢獻。他們,是時代的標桿,是荊楚兒女的優秀代表。在新春佳節到來之際,讓我們一起回首2018,展望2019,聽聽道德模范、“中國好人”這些先進典型的心聲。

馬旭送上新春祝福

2018年9月,85歲的中國首位女空降兵馬旭決定將畢生積蓄1千萬元捐給家鄉黑龍江省木蘭縣,用于支持家鄉的教育和公益事業,其事跡經《湖北日報》等多家媒體報道后引發社會強烈反響。

2018年,馬旭入選“感動中國”年度人物候選人,“時代楷模——武漢精神踐行者”2018年度人物候選人。

黃繼光戰友 我國首位女空降兵

1933年,馬旭出生在黑龍江省哈爾濱市木蘭縣建國鄉建國村李國寶屯。因父親早年過世,家境貧困,1947年,年僅14歲的馬旭參加了解放軍,與黃繼光在同一部隊,先后參加了遼沈戰役和抗美援朝戰爭,多次立功受勛。

抗美援朝戰爭結束后,馬旭被保送到第一軍醫大學。1961年畢業分配時, 28歲的馬旭奉調成為空降兵部隊軍醫。當時女兵根本不讓跳傘,并且馬旭身高和體重都不符合跳傘標準,因此她多次請教跳傘的要求沒有得到批準。

“部隊同志都跳傘下去了,戰士們生病、受傷了,要及時治療,我這個軍醫不能跳下去,就沒有用處。”馬旭心里憋著一股勁,回家挖了個三尺多深的大坑,填滿沙子,用兩張桌子、兩把椅子搭起跳傘練習臺。每天下班后練習跳沙坑五六百次。

半年后,部隊首長答應讓馬旭嘗試跳傘。她一連跳了三下,每次動作都很標準,于是馬旭被批準參加跳傘訓練,并迅速成長為一名女空降兵。這一跳就是20多年,跳傘次數達到200多次,創造了三項中國跳傘之最:第一個跳傘女兵、跳傘次數最多的女兵和空降年齡最大的女兵。

離休不休息 潛心搞科研

20世紀80年代,馬旭和老伴顏學庸離休,他們沒有選擇安逸的生活,而是選擇了退而不休——潛心搞科研。

馬旭經常從實際問題出發,攻克科研難題。空降兵跳傘著陸瞬間,強大的沖擊力容易造成士兵腰部或踝部骨折,一直是一個令人困擾的問題。為此,馬旭夫婦經過反復嘗試,最終獲得重大突破,發明了跳傘時著陸保護腳踝的充氣護踝,并獲得了國家專利。

幾十年間,馬旭夫婦報刊發表了100多篇學術論文和體會,并撰寫了《空降兵生理病理學》《空降兵體能心理訓練依據》,研制出高原跳傘“供氧背心”,填補了當時相關領域的空白。科研成果換來的報酬,他們二老一一存下來,成為此后1000萬元捐款的一部分。

捐款千萬 老兩口樂住陋室

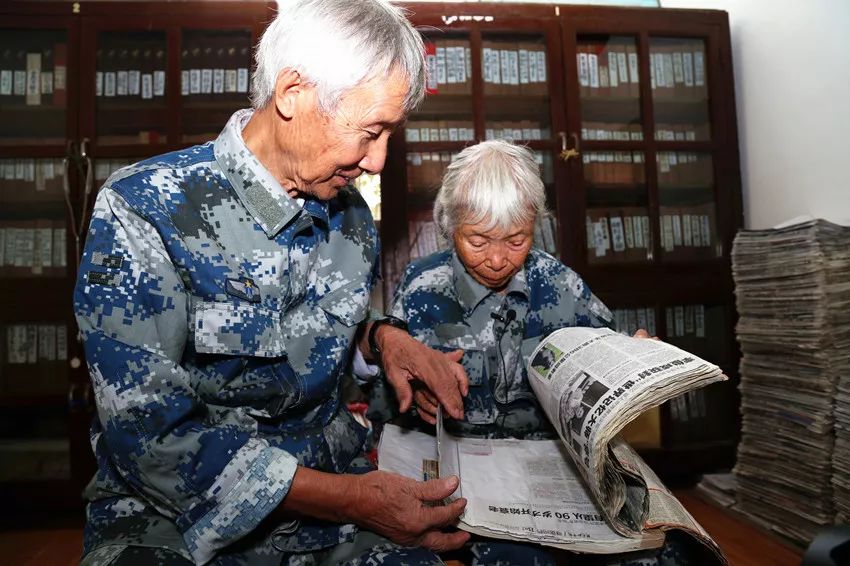

馬旭夫婦住在武漢市遠郊區,他們放棄了部隊干休所安排的住房,搬到部隊旁一個不起眼的小院。院子有兩間低矮的磚房,屋內擺滿了書報和學習資料,房間陳設也極致簡單。二老在院內開辟出一片菜地,種植一些蔬菜。

馬旭夫婦從不買衣服,都是穿老軍服,一穿就是70多年。馬旭老人的一雙人造革鞋子的皮都破了,老人還不舍得買新鞋。多年來,兩位老人過著簡單樸素的生活,把一分一角的錢攢起來存入銀行。

幾十年攢錢的背后,藏著馬旭老人長久以來回報家鄉的強烈愿望。從15歲參軍離開故鄉起,70年間,馬旭沒有回過家,“現在國家正在搞精準扶貧,實施東北振興。我當過兵,上過軍醫大學,現在生活幸福了,不能忘記家鄉的兄弟姐妹。”在去年的一次聚會上,馬旭向戰友表達了這一想法。戰友幫忙馬旭聯系到木蘭縣,她從幾個捐贈對象中選擇了教育和公益事業。

2018年9月13日,馬旭夫婦二人在木蘭縣相關人員的陪同下來到工商銀行武漢機場河支行轉賬300萬元。老人在郵政儲蓄銀行還有200萬的活期存款外加一筆500萬元的理財產品(將于2019年3月底到期),屆時將悉數捐出。“心里一塊石頭落了地,我現在盼望著快點到明年3月底,取出錢捐贈。”馬旭說,完成這筆捐贈就了卻了自己的心愿。