“搬”出來的幸福

——我省完成89萬人易地扶貧搬遷

圖為:2018年10月15日,無人機拍攝宣恩縣沙道溝鎮松坪安置點。該安置點與沙道溝集鎮共享水、電、路等基礎設施。

院內,68歲的龍明禮樂呵呵地張羅著,正在炒菜的老伴向光菊前幾天就一直忙碌個不停。

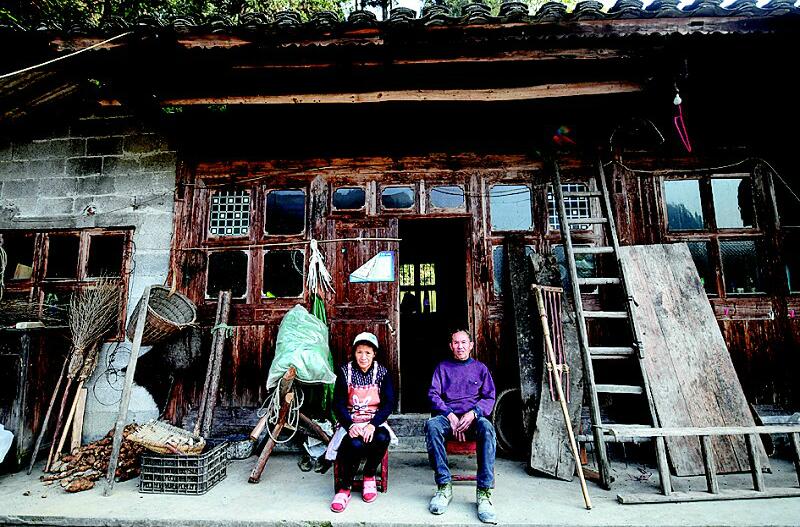

老龍夫婦原住大山里面,到鄉鎮要走十幾里路。“這山連那山,抬頭一線天,對面看得見,走路要半天。”道路的艱難險僻,讓他們貧困多年。

圖為:2018年11月29日,龍明禮和向光菊在老家門前合影。

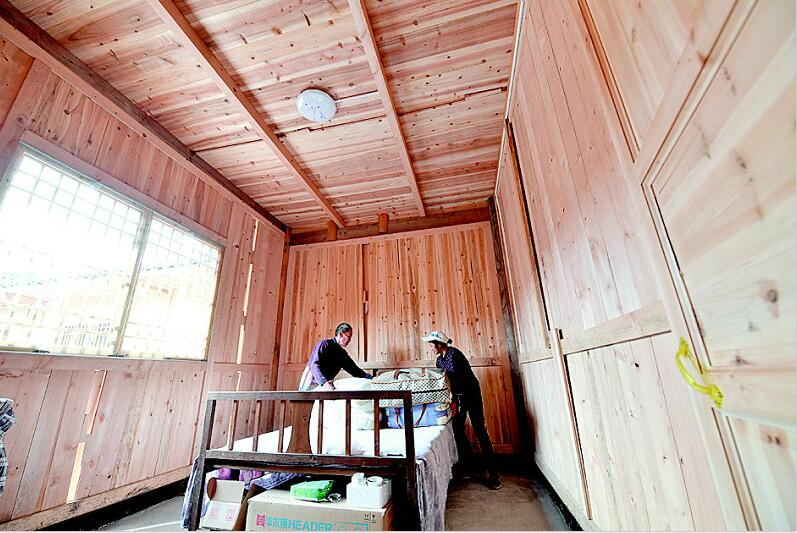

2018年末,新建在野椒園生態文化旅游區的“侗族大院”,把龍明禮等40多戶貧困人家從深山里遷移出來,并參與鄉村旅游產業發展,大家看到了脫貧致富的希望。

在此之前,不少貧困戶還是有顧慮的,畢竟,故土難離。椒園鎮石家溝村64歲的張碧生,雖然破木房早成危房,可他就是不搬。“您到安置小區看一看,問一問住那兒的人,再決定行不?”鎮、村干部多次上門。

圖為:2018年11月29日,龍明禮和向光菊布置新家。他們所在的曉關侗族鄉野椒園侗族大院新房,全部由實木建成。

圖為:2018年11月29日,龍明禮和向光菊在新家門口。新的生活開始了。

張碧生趁著趕集去瞧了瞧。當他看到小區繁花似錦、樓房寬敞明亮,新居水電已通,每戶還分有菜地,頓時改了主意:“政府把最好的地方給我們住,當然要搬!”

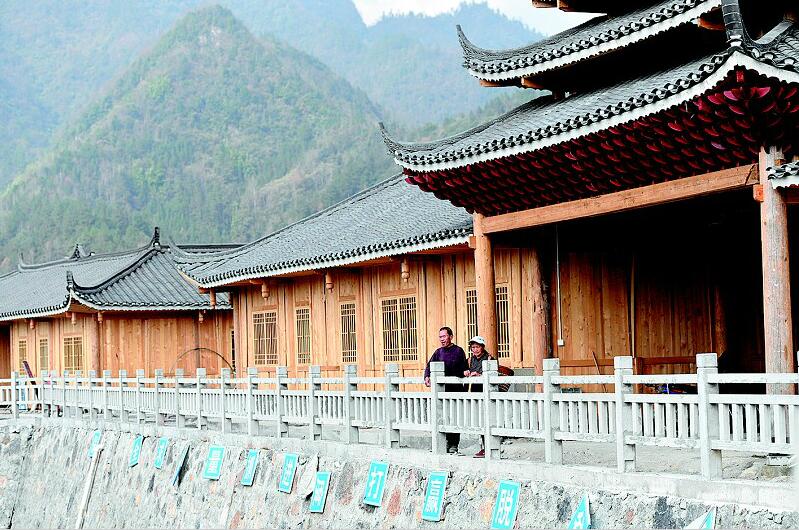

這幾年,宣恩易地扶貧搬遷9631戶33945人。居住在環境惡劣、資源匱乏、災害頻發地區的貧困人家,住進了靠近城區、集鎮、景區、園區和中心村的69個安置點。這些安置點全部具備搬遷入住條件,水、電、路、網等基礎設施同步完工。每個安置小區有一個社區服務中心、一個就業創業空間、一個標準衛生室、一個文化廣場、一個便民超市、一戶一塊菜地,確保貧困戶在新家開啟新生活。

圖為:2018年9月8日至12日,宣恩縣沙道溝鎮松坪易地扶貧搬遷安置點,1500戶農民通過抽簽方式獲得安置房。

圖為:2018年4月20日,宣恩縣高羅鎮,廊橋上遠眺黃家河易地扶貧安置點。該縣把當地特色建筑、生活習俗等文化元素引入易地扶貧搬遷安置點建設,力爭實現扶貧、文化、旅游的有機結合。

去年8月30日,全省易地扶貧搬遷現場會通報,宣恩易地扶貧搬遷安置點主體完工率排名全省第一。

從農村搬進社區,農民變工人。在甘溪村易遷小區的扶貧微工廠里,42歲的易遷戶彭澤真端坐在工作臺前,麻利地組裝電子零件。“每天可以組裝400個左右,一個月下來有3000多元。”他說。

除了電子器件微工廠,還有服裝加工車間。易遷戶龍江元最近忙得不可開交,因為服裝訂單太多,他經常加班。

圖為:2018年4月20日,宣恩縣萬寨鄉伍家臺村新建好的易地扶貧搬遷安置點。

如今,設在安置小區的微工廠,宣恩有136個,2725名搬遷群眾就近就業。伍家臺4A級景區核心區內,20個村的125戶受安置貧困人家,就在自家樓下的茶葉微工廠干活。“有了產業保障,才能長效脫貧。”縣扶貧辦副主任方應鵬說,“我們通過以獎代補、資金入股、資產折股等舉措,與企業聯姻辦扶貧微工廠、與景區聯手做旅游服務、與社區聯合開服務公司,努力實現產業管長遠的目標。”“我縣易地搬遷緊緊圍繞‘結合新型城鎮化’要求,因地制宜,分類施策,充分體現了開發式扶貧的綜合成效,為下一步鄉村振興奠定了堅實基礎。”縣長習覃說。

宣恩,只是我省易地扶貧搬遷的一個縮影。作為脫貧攻堅的“頭號工程”,全省各地成立集中統一的搬遷工作指揮部,倒排工期、掛圖作戰、按圖銷號,建立常態化的現場拉練機制,每個季度召開一次全省現場推進會。

圖為:2019年1月29日,宣恩縣珠山鎮七里橋村易地扶貧安置點村民喜吃新年“百家宴”。

上月,省兩會傳來消息,2018年湖北基本完成全省32萬戶89萬人的易地扶貧搬遷建設任務;實現105.5萬人脫貧、963個貧困村出列、17個貧困縣摘帽,貧困發生率下降到2.4%,取得湖北減貧史上最好成績。“搬得出、穩得住、能致富。”正是全省上下全力以赴,才最終打贏這場攻堅戰。省易遷辦相關負責人稱,今后工作重心將及時調整到后續幫扶和穩定脫貧上來,加強對搬遷群眾的產業和就業幫扶,有條件的集中安置點要配套建設相應的脫貧產業,根據搬遷戶的實際情況、個人意愿,逐戶制定后續發展支持政策,確保搬遷一戶、穩定脫貧一戶。

(圖/文湖北日報全媒記者田悅、通訊員宋文、劉亞麗)