編者按:近期,圍繞家電、餐飲、醫療、教育等消費領域,楚天輿情數據研究院將陸續推出行業輿情分析報告,本期重點聚焦消費者在教育培訓中遭遇的“糟心事”。

荊楚網客戶端—荊楚網消息(記者 吳冬晴、石倩)教育部數據顯示,截至2018年底,全國共摸排校外培訓機構40.1萬所,存在問題機構27.3萬所,在所有校外培訓機構中占比近61%。教育作為民生之基,社會關注度高,2018年教育領域中培訓機構亂象頻發,負面熱點事件屢屢被曝光,不僅體現出社會對于教育資源的高需求,也表明教育培訓機構目前存在的諸多問題。

從教育培訓行業網絡詞云圖可以看出,天價、辦學資質、虛假廣告等詞語備受輿論關注,教育培訓行業整體形象偏負面。

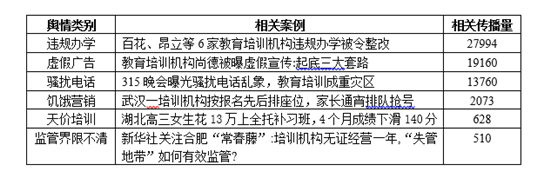

通過對2018年全國范圍內教育培訓機構的輿情案例的梳理,發現教育培訓行業存在以下雷區值得引起關注:

1、 天價培訓常成為熱炒重點

公眾對于教育問題的關注度居高不下,其中天價培訓班經常成為熱炒重點,相關輿情呈現出情緒表達、主題偏激、焦點游移等傳播特點。例如“湖北高三女生花13萬上全托補習班,4個月成績下滑140分”的新聞,引發了輿論廣泛熱議。圍繞天價培訓、成績下滑,衍生了各種娛樂化表達,體現了互聯網獨特的“消解式”表達文化。

天價培訓班涌現是市場的自發行為,但也不能脫離監管,任由“周瑜打黃蓋”的現象發生、發展。對于一些游走在政策邊緣的培訓機構,需要對其進行界定和監督;唯有各類教育考試培訓市場得到凈化和合理調控,“天價”才沒有恣意妄為的生存空間。

2、 虛假廣告易引發市場監管輿情

從輿情監測情況來看,2018年市場監管部門負面輿情有不少是虛假廣告宣傳,其中教育培訓機構的虛假廣告引發的輿情爭議較大。“30天包你說流利英語”“29998元包你考研過關”“一周成績提高10分”……像這樣打虛假廣告的培訓機構不在少數。例如,一家名為超圣教育的網絡教育機構,被曝虛假宣傳與知名高校存在合作關系,還用山寨學信網上的假學籍糊弄學員。學歷繼續教育行業很多機構存在虛假宣傳問題。有的機構把繼續教育宣傳為可以拿與全日制教育同等文憑的教育類別,涉嫌虛假宣傳;另一類培訓機構故意混淆政策,宣稱有特殊渠道和手段通過考試。

如何改變這種現狀?一方面,需要政府部門加大相關政策的信息公開力度,也要求考生了解各種考試政策,識別培訓機構的虛假宣傳;另一方面,需要政府部門加強監管,對虛假宣傳加強處罰。

3、 “饑餓營銷”引發輿論焦慮情緒

今年,武漢一家培訓機構引發家長通宵排隊搶號,甚至有人將帳篷、躺椅搬到現場。隨后,培訓機構回應稱將優化報名流程。但輿論場的關注點卻并不在此,輿論負面情緒的矛頭大部分指向監管部門。輿論一方面感嘆優質教育資源太稀缺,面對大部分中國家長表現出的教育焦慮呈現出理解的態度;另一方面輿論呼吁讓“排隊爭搶”降溫,給教育公平“加速”,真正將均衡發展義務教育落到實處。

涉及教育資源和公平問題,看似非地方政府部門或單個行業系統內可以解決,但事實上,仍然可以通過分塊切割方式緩解輿論焦慮情緒。有關部門在回應時理應針對涉及自身職責內容積極表態,彰顯履職盡責態度。此外,還應健全并嚴格執行公平合理的分配機制。比如某些地區試點的“多校劃片”的政策,有助于緩解局部地區入學矛盾突出、優秀教育資源不均衡的問題。此外,硬件教學條件提高的同時,完善優秀教師在多校輪崗流動制,都是實現全民義務教育公平性的有效經驗。

4、監管界限不清致輿情處置難度大

一邊是市場風生水起,社會資本競相涌入,一邊是質量良莠不齊、教學水準頻遭詬病,教育培訓機構究竟該如何規范管理?不少民辦教育培訓機構一定程度上脫離了教育行政部門管理,在市場監管部門注冊,為公司性質,部分教學人員兼有“教師”和“銷售者”雙重身份,流動性大、更換頻繁,培訓效果難以保證。這也導致教育培訓機構出現負面輿情后,因界限不清導致輿情處置難度加大。

不少專家學者指出,市場監管有待補位,監管力量不足會帶來消費者合法權益無法充分保障等問題。民辦教育培訓行業發展不規范,最重要的困難體現在機制層面,“教育部門與民政部門、市場監管部門的管理邊界尚未理清。”與其出現輿情之后監管處罰,不如事前完善準入和退出機制,規范培訓機構的登記秩序,避免教育和市場監管部門之間的管理真空。教育培訓機構的監管,要慢慢從管事業向管市場、管行業方面轉換,盡快明確監管責任主體,健全聯合執法機制。

5、辦學資質輿情呈多發態勢

從全國范圍的報道數量看,辦學資質存在問題的輿情較為多發。具體表現在無辦學許可證、營業執照與經營范圍不相符、過分夸大師資等。如“合肥‘常春藤’培訓機構無證經營一年”“武漢文英博藝教育咨詢有限公司在未取得辦學資質的情況下,租用學校場地開展藝術生高考沖刺培訓”“合肥一培訓機構未獲辦學許可就開課”等。不少培訓機構存在“地下”辦學的情況,不走正規資質申請渠道,與學校暗箱合作,在職教師有償家教的居家型補課新形式使得與培訓機構的利益嫁接更具隱蔽性。

辦學資質不僅事關培訓機構的誠信經營問題,同時關乎教育職能部門的履責盡職,一旦被曝光,資質審核與管理排查便易淪為輿論的討伐風口,而職能部門的形象一定程度上會受損。此外,作為消費者也應具備一定的“反偵察”能力,提高自我的鑒別“真偽”機構的意識。

6、名不符實致使輿情后發特征明顯

校外培訓機構數量上多不勝數,質量上魚龍混雜。教學內容、課程設置成為影響消費者選擇的重要因素。而培訓機構“對癥下藥”,在此兩方面進行“精裝”,其中一個重要特點就是過分夸大自身教學內容,用夸大化的宣傳吸引家長與學生前來報名,而實際教學情況并不理想。例如很多雅思培訓機構都設置了精品課程,亦或者是小班課程,標明只收7-8個人,實則超過了10個人,教學質量無法保證,許多學生聽完課后深感不值。而根據報道,凡是被責令整改或是關停的機構,多多少少都存在類似問題,目前已成為行業通病。

此類負面輿情大多發生在消費者體驗后,以投訴或退款的維權形式爆發。此類培訓機構在前期清查中,資質合格,“硬件”達標,但存在教育理念、教學策略、課程設置等“軟件”問題。如以應試教育為主,“超綱教學”“提前教學”“強化應試”等頑疾。不少輿論認為,針對此類情況需政府部門應有所作為,如對教育培訓機構組建考評小組,對培訓機構進行動態評估,記錄跟蹤教學內容、教學方法、進度安排等,建立詳細檔案。同時針對超綱教學等違規行為,工商部門則可通過吊銷執照、取消辦學資質等舉措進行嚴懲。

7、 教育培訓行業輿情呈外延擴大化發展

近日,中央電視臺315晚會曝光了智能騷擾電話產業鏈,輕輕家教的銷售電話,成為教育培訓行業購買個人信息、撥打騷擾電話的例子。315晚會曝光的只是整個機構產業鏈的冰山一角,利用智能機器人電話銷售,相比人工效率高而成本低,讓不少家長踏入騙局。違規者打著教育的幌子賺黑心錢,擊中了父母和家庭為教育殫精竭慮的心,加劇了社會對當代教育的焦慮情緒。

隨著培訓機構的壯大,部分人不再滿足于簡單的運作模式,他們通過與網絡平臺及其他機構的交易,獲取學生個人信息與聯系方式,更有甚者通過無線網絡信號直接盜取個人數據,如同“天網”一般,讓培訓機構從中獲利。而這種方式無疑更加觸及公眾對于個人隱私信息安全的擔憂。一段時期內,培訓機構成為家長們集體批判的對象,進而將矛頭指向學校需提高內部教學質量,及監管部門加強個人信息保護等,導致教育培訓行業輿情的波及范圍擴大至其他領域。