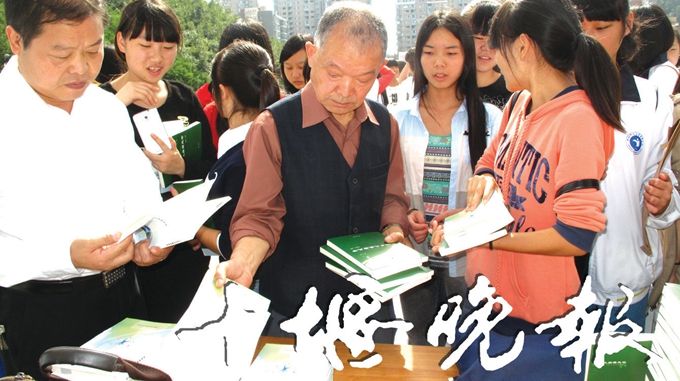

2014年,陳德明把書籍捐贈給漢江師范學院的學生。

秦楚網訊(十堰晚報)文、圖/ 記者 羅毅

人的一生不能沒有夢想,這句話放在73歲的竹山老人陳德明身上尤為合適。為了實現推介武陵峽自然風光的夢想,他用了22年的時間;為了實現傳承弘揚官渡地方文化的夢想,他用了36年的時間。他還和外孫女接力,完成了145萬字的著作。

為武陵峽奔走呼號22年

位于竹山官渡境內的武陵峽,山巒俊秀陡峭,有大型溶洞群、飛泉流瀑,九曲回腸、地縫深淵,蔚為奇觀,是華中地區最長、最深、最窄的奇特大峽谷,我國著名地質學家李四光將其命名為青峰斷裂帶。而在上世紀七八十年代,這里的美景并不為人所知。

1977年冬天,武陵峽迎來了一位普通的農技員,31歲的竹山官渡人陳德明。出生于1946年的陳德明在供銷社工作多年,這一年,他被單位委派到武陵峽的一家藥材場指導發展中藥材生產。為了擴大藥材種植面積,并選擇合適的種植藥材,陳德明通過走訪老藥農和查閱歷史資料,將種植基地目標瞄準了海拔1400多米的武陵峽驢頭山。

驢頭山常年多霧,氣候涼爽。為查清驢頭山的地理情況,有一次,陳德明在叢林中穿行了5個小時,登上了驢頭山的山頂。他頓時被眼前絕美的風光吸引,舉目遙望,大有“一覽眾山小”的感覺。當時,他就冒出一個大膽的想法:把武陵峽的美景從深山閨里“嫁”出來。

第二年春天,陳德明就開始對驢頭山進行考察,他不僅掌握了驢頭山的地貌特點、景點分別和動植物資源,還設計出了一幅以驢頭山為背景的《堵河漂流圖》。他把這幅圖掛在供銷社的門市上,向人們宣傳武陵峽的美景。

此后,他不僅每年都去驢頭山考察,還用汽車內胎綁上木架作為漂流船,體驗在峽谷中漂流的感覺,拍攝武陵峽漂流的照片。他把武陵峽的各種風光照片制成展板,在各類大會上展示,創造了鄉鎮文化到縣城展示的先河。他還把自己拍攝的照片,撰寫的武陵峽的文章和景點游記,在全國多個報刊發表。在他的全力宣傳之下,1998年,由湖北省文聯、湖北電視臺等組成的新聞媒體報道團,到武陵峽進行集中采訪、展示。此后,許多領導、專家學者到武陵峽調研,聽取旅游開發的建議。功夫不負有心人,經過專家們的反復考察論證,最后得出結論:武陵峽風光秀美,適合開發景區,發展前景廣闊。

1999年6月6日,是陳德明終身難忘的日子。這一天,驢頭山漂流首漂儀式舉行,380人組成的漂流團乘坐38只漂流艇,在一片歡呼聲中劈波斬浪。而在堵河兩邊,上萬名群眾沿線排成40余里長的隊伍,高聲吶喊助威。看著眼前熱鬧非凡的場景,想起自己22年為武陵峽奔走的情景,眼淚在陳德明的眼眶里打轉,他覺得自己付出的一切都值了。從這之后,武陵峽的旅游開發之路終于成了現實。

從1999年舉辦漂流儀式到2001年9月,官渡旅游實現門票收入100多萬元,旅游的發展還帶動了官渡服務行業的興起,拉動農民增收。官渡還在2000年獲得了“旅游明星鎮”的稱號。

曾向香港特首董建華推介官渡文化

同樣是在1977年,陳德明心里還有一個文化夢。他在官渡長大,對于陶淵明筆下的桃花源情有獨鐘,對官渡文化也是深愛不已。他在考察武陵峽的時候,為了豐富旅游文化,經常走村入戶收集民俗資料。為了尋訪當地的民間藝人,他多次在山林中遇險。

有一次,陳德明去拜訪當地的民歌大師魏明樹,在路上遇到了暴風雨,他就躲進了一個巖洞。剛進洞口,兩頭猛獸就向他沖過來,原來是兩只一米多高的鬃羊,陳德明侵入了它們的領地。陳德明只好冒雨拉住一根老藤,爬上一個山坡,避免和羊發生沖突。

1991年,官渡建文化站,陳德明調任文化站站長。為了壯大文學創作團隊,他成立了官渡文學社,網羅了一大批熱愛文學創作的秀才們,收集整理了一大批有價值的民間藝術資料。他還組織了豐富多彩的民間文藝活動,以民間歌舞、民間故事會的形式,向人們表演和展示官渡文化。許多專家和學者體驗了官渡文化后,激動地說,官渡民間故事內容豐富,情節動人,很有哲理。

1997年,他把收集整理的各類資料編輯成《官渡民間故事》一書。當時正逢香港回到祖國的懷抱,為了推介官渡文化,陳德明給時任香港特首董建華寄去了4本,意在嘗試竹山與香港的文化交流。不久,他還收到了董建華辦公室發來的回信。

盡管《官渡民間故事》一書很受人們喜愛,但陳德明認為,官渡的文化博大精深,還有更多的故事和人物需要發掘和弘揚。他走訪很多當地的民間藝人,到老紅軍家里實地查訪,挖掘到了許多感人的故事。2001年,《官渡河情歌》等書籍又相繼出版。

在陳德明的帶領下,官渡文化站在文化發掘整理中的成績顯著。2000年5月,官渡被國家文化部命名為“中國民間藝術之鄉”的稱號。

2012年,已經66歲的陳德明開始學習電腦。此前,他對電腦一無所知,甚至都拼音都不會用。促使他學習電腦的,正是心中的文化夢,他要把自己一生所積攢的官渡文化記錄下來,傳承下去。“以前就是請人打字,老是麻煩別人,不如自己學習打字。”陳德明從拼音開始學起,遇到不懂的,虛心向孫子請教。有時候在家打字,遇到不會的字,陳德明就跑下樓,拉住一個路人,請人幫忙打出來。在他的堅持下,很快,他就學會了用電腦打字。從2012年下半年到2013年上半年,陳德明整整在電腦前坐了一年,他把心中對官渡文化的探索,全部打了出來,整理成了《武陵文集》。“那時候我感覺自己就是文思如泉涌,因為這些東西都在我的腦海里存在了幾十年,我特別熟悉,打字的過程很快。”陳德明說。

這套書分4卷,第一卷《桃花源后記》,是小說類,兼有雜、散文等其他類;二、三、四卷是《官渡民間故事》,兼有專家論文。全書內容共有七類:小說類、地名掌故、風物煙云、世態風月、神話傳說、鬼怪靈異和機智人物。

2013年12月20日上午,陳德明新書《武陵文集》在官渡舉辦首發式,引來大量群眾領取,場面火爆。“36年前,我就有個心愿,要搜集歷史人文資料編寫一部地方文集,要讓更多人知道官渡這個美麗的地方。36年來,我走遍了官渡的山山水水,終于實現了這個夢想。”首發式上,陳德明激動地說。

兩代人接力完成145萬字著作

陳德明講述心中的兩個夢想。

《武陵文集》完成后,陳德明又發現了一個問題,因為在整理文集的過程中,時間很緊張,他忽略了兩個重要的故事:《紅軍戰士范厚才》和《山鄉義旗紅槍會》,這兩個故事都是反映官渡歷史上的重要人物與重大事件的題材,為此,陳德明感覺十分遺憾。

《山鄉義旗紅槍會》講述的是官渡人物王洪賢保護鄉民的故事。1982年,為了詳細了解王洪賢的一生,陳德明特意跑到79歲高齡的王洪賢家里,和老人同吃同住了兩天,了解到了大量鮮為人知的故事。不久,王洪賢又來到陳德明家里,和他同吃同住了兩天,再次補充了一些細節和故事。

為了彌補心中的遺憾,陳德明想起了自己在武漢上大學的外孫女張夢竹,他把文稿給了外孫女,請她幫忙編輯完成《武陵文集》第五卷。“接到外公的文稿,我欣然答應了,這不僅是為了完成外公一生的心愿,也是推介官渡文化。”張夢竹說,她把外公交給她的這個任務當成自己的“畢業論文”,查閱資料,整理內容,經過幾個月的努力,終于完成了第五卷的編輯工作。至此,145萬字的《武陵文集》的兩代人接力下,全部完成。

書籍完成后,張夢竹給外公打電話,說想舉行一個圖書義賣活動,實現“以文助學”的夢想,把賣書的錢捐給貧困大學生。張夢竹的這個想法和陳德明不謀而合,經過溝通,漢江師范學院答應一起舉行義賣活動。2014年9月29日,一場別開生面的捐贈儀式在漢江師范學院舉行。當日,竹山文聯得知消息后,又調劑了100多冊《武陵文集》1—4卷,一起捐贈給了漢江師范學院。

如今,73歲的陳德明依然還在為推介民俗文化鼓與呼,還在不遺余力地繼續為家鄉文化事業的發展貢獻力量。“我希望《武陵文集》這套書可以為美麗的武陵峽做個導游指南,更期望借助這套書呼喚和守望傳統文明,期望我們的民俗文化能夠時代傳承,永放光彩。”陳德明說。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像