原標題:手稿之美

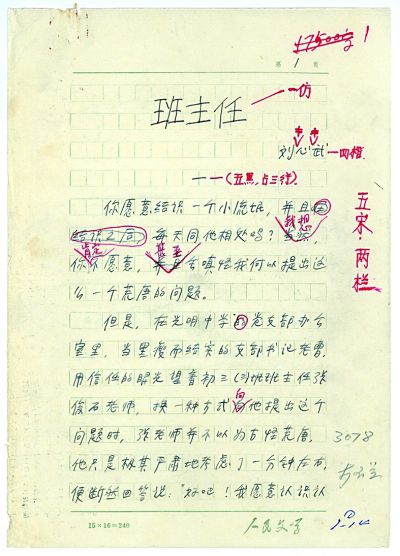

劉心武《班主任》手稿

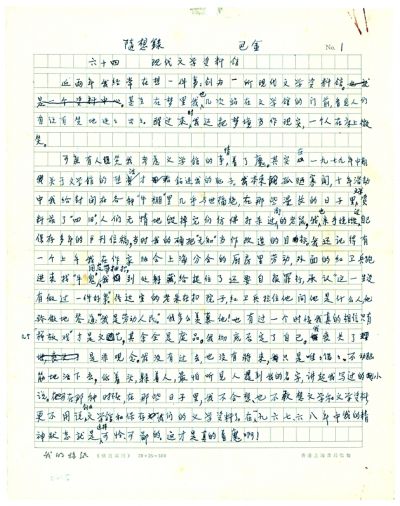

巴金《隨想錄》手稿

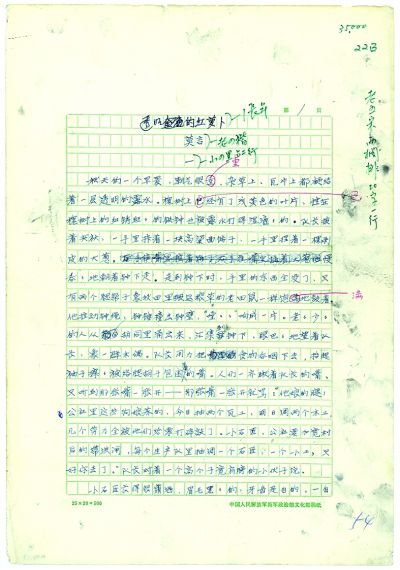

莫言《透明的紅蘿卜》手稿

“因為改用電腦寫作,久已不用筆墨,現在說是刊登作者手跡,就很生疏地寫出這幾個字。”在1992年華藝出版社出版的小說集《紅蘑菇》的“作者手跡”頁,作家張潔用“筆”寫下兩行“字”。

改革開放40年,中國經歷了翻天覆地的變化,中國文學同樣經歷了深刻變革。其中,人們極少提及的是,漫長的手寫時代在20世紀80年代末90年代初趨于終結,作家們放下了手中的筆,開始在電腦上敲出一排排方塊字。

“以長時段歷史的觀點來看,這是文明之大變,人與字的關系、書寫與閱讀的方式,從此發生重大改變。這種變化的規模與深度也許至今只是初見端倪。”中國作協副主席李敬澤作為策展人,為近期在中國現代文學館展出的《回望手寫時代》展覽寫了這樣一段話。

從上世紀70年代末到80年代,中國文學迎來了光榮的新時期,是文學史的轉折,同時也是偉大的手寫時代最后的燦爛綻放。只不過當時的人們尚未有意識。80年代時,作者寫作基本還都是用筆和稿紙,因而大家也并不覺得作家的手稿有多么重要,編輯們收到稿件后經常就直接在上面編輯修改,許多手稿上都留有編輯們當初修改的印記。

直到進入21世紀之后,文學界才忽然意識到手稿的重要性。為了防止大量作家的手稿散失,中國作協和許多雜志社都開始有意識地收集這些手稿,并移交給中國現代文學館統一收藏。

這些手稿所具有的文獻資料價值無需多言。許多作品發表時曾經轟動一時,對新時期中國當代文學的發展起到過巨大的推動作用,深刻地銘記在讀者的記憶中。例如劉心武的《班主任》,堪稱新時期文學的開端,從小說的手稿中我們多少能感知那個時代的氣息,感知作家是如何一字一句用手把它寫出來的,不僅創造了作品,也創造了歷史。

讀巴金《隨想錄》的手稿可知,這部大書中很少有哪一篇是一揮而就的,往往幾經修改,反復錘煉。《隨想錄》是巴老在晚年創作而成,對當代中國產生了巨大影響,巴老也從而達到了文學和思想的高峰。面對面觀察這份手稿,可以看到除了遣詞造句上的斟酌,《隨想錄》的總體結構、內容發展,更是通過巴老一次又一次地修改逐漸成型的。

手稿不僅記錄著作品創作、發表的過程,更包含作家鮮明的個人氣息,有著本雅明所言的“光暈”,這就是手稿之美。

上世紀80年代,莫言在創作《透明的紅蘿卜》《白狗秋千架》等作品時,共手寫4萬余字,修改謄寫數次寄給雜志社后才刊登發表。那時,他的手稿版面筆跡干凈清晰,親切自然,每一頁紙就像是在寫一次“黑板報”。那字兒,年紀大一點的人都知道,一看就是寫黑板報的美術字,這或許是因為他當過連隊的通訊員,寫過黑板報。看莫言的手稿就會發現他的字體和現在的筆跡相比變化很大。

這些手稿可使研究者們重建和理解過去,研究作家創作、修改的筆跡,還可以對一些有關創作的疑點作出澄清,對作家創作風格加深了解。它也為中國當代文學的版本研究、作家傳記研究、創作心理研究、作家心態研究,提供了極為重要而珍貴的第一手資料。人們可以通過對大師們筆跡的觀察,發現藝術創作最隱微的奧秘。

凝視作家的手,凝視作家的筆,凝視保存在紙上的靈魂與手寫痕跡、創造與勞作歷程。以此向那個時代的寫作者致敬。

(作者:饒翔)