湖北日報全媒記者龔雪 通訊員程毓

42年來,陸續拍攝200多萬張學生和校園的照片,塞滿4臺電腦內存,備份用去10個2000G的移動硬盤;還有3700份DVD光盤、500多盤錄像帶。

這位將對學生、學校的熱愛,都記錄進鏡頭的人,就是武漢科技大學教師龔太平。龔太平今年64歲,本于2014年退休,因為“再沒有比他對學校更熟悉的人”了,又被返聘為校友辦負責人,一干又近5年。

1月4日,湖北日報全媒記者前來武漢科技大學醫學院采訪時,只見龔太平辦公室墻上,是一張挨著一張的校友畢業聚會合照;桌上摞著好幾本厚厚的相冊;電腦上還接了兩個移動硬盤,存的都是學生照片。龔太平說,他走到哪兒,相機都背在身上,為學生攝像、錄影。一屆帶下來,可以給學生做本大學生活相冊。100多頁的冊子上,有班級聯合燒烤、迎春晚會、第一次實習……指著照片上的每一個人,他能清楚地說出名字。

龔太平其實是一位醫學院教師,湖北咸寧人,1974年以工農兵學員身份進入武漢科技大學。留校后,他首先是當外科教師,進醫院臨床帶學生,隨后專業調整,從事過一段時間的解剖學工作,后來又主攻細胞遺傳學,直到退休。

“我對攝影的愛好,是從1977年、1978年開始的。”龔太平介紹,當時條件有限,沒有相機,就租、借;沒有技術,全靠自學。每月工資僅30多元,除留點飯錢,剩下的全部都用來攝影了。

“我的專業是細胞遺傳學,做染色體分析時,里面涉及到的攝影技術幫助了我。”龔太平試著自己建暗室,配藥水,沖洗照片。

在學校工作42年,陸續當了25年班主任,在龔太平記憶里,“70后”大學生,是激情燃燒的一代:拼命學習,不上課就自習,借著樓道的燈光看書,渴了就跑到水龍頭底下,伸長脖子喝自來水;膽子大的女生,上完解剖課,把搬得動的頭顱骨、四肢骨扛回宿舍,琢磨人體構造。而“80后”“90后”大學生,多數是家里“特保兒”,上大學后顯得格外“嬌脆”。現在的“00后”大學生,情形又不一樣了,來自留守家庭、單親家庭、問題家庭、離婚家庭的比例多起來。他的攝影鏡頭,也記錄著一代代大學生的變化。

龔太平還愛拍攝校園風景。春夏秋冬、花草樹木皆入畫。他說:“記錄一所大學的成長,評價一所大學的水平,數據與圖像說話最重要。在科技如此發達的今天,用高清數碼圖像記錄一所大學真實成長的過程是如此可靠可信,我試圖告訴武科大人,一定要自信,今天的武科大也要朝著世界知名、國內一流大學的目標前行。”

一張珍貴的父女合影

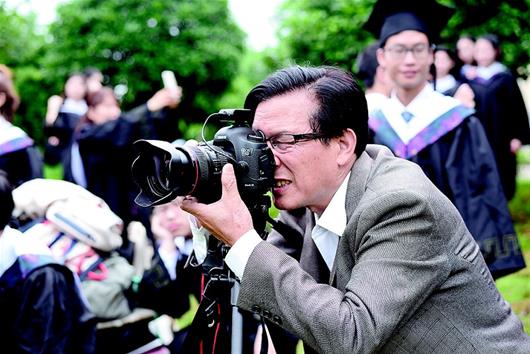

圖為:龔太平為學生拍照。(武科大供圖)

湖北日報全媒記者龔雪 通訊員程毓

在龔太平帶的學生中,有位2011級趙姓女學生,來自湖北巴東貧困山區,家境貧寒。大一時,才來3個月,家里就遭受重創,父親在煤礦打工時因塌方不幸遇難,小姑娘哭了好幾個小時,邊哭邊說:“父親是為我死的,死的時候連一張照片都沒有……”

龔太平聞訊,深受觸動。他說:“我來找找。”隨后,他真的從電腦里找出了小趙爸爸送她來學校報到時,他抓拍到的一幕。這張照片,也成為父女倆唯一的合影。照片中,父親穿著深色襯衣,提著裝滿棉被的大箱子,彎著腰陪在她身邊,耐心等她辦入學手續。父親的身影,就這樣定格在這一刻。

小趙處理好父親后事返校時,龔太平遞上3張照片:“你和你妹妹都在外讀書,這兩張照片送給你和妹妹,上面有你的父親。另外一張送給你媽媽,讓這張照片替你陪著媽媽。”把手放在和父親唯一一張合影上,小趙哭了。

“40多年來,執著于拍照、攝影,很多人認為我是為攝影付出。”龔太平說,其實,攝影愛好也成就了他的事業,成就了他的班主任工作,拉近了和學生的距離。

學生們的回憶拼湊出這樣一些細節:龔老師幾乎不旅游,周末、節假日最愛辦公室。可這位窮教師,對學生、校友卻很大方。2018年10月,學校120周年校慶,他為回家的校友制作了照片集,分發給照片上的每個人。