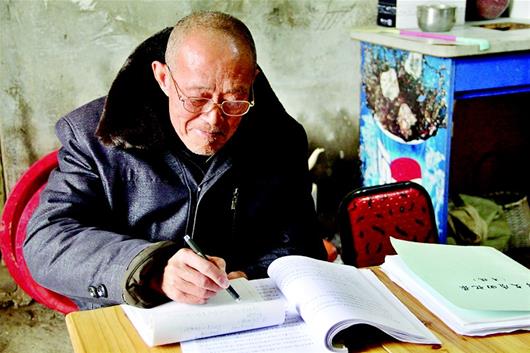

圖為:李文質老人收集史料精心打磨

楚天都市報訊(記者陳詠通訊員劉曉平楊學文馬貝)盡管只有小學文化,且年近八旬,但漢川一村民卻走訪歷史知情者,四處查閱資料,籌備多年筆耕兩載,寫成一部6萬多字的村史,他說要留下村民的根和魂。

老人叫李文質,今年79歲,是漢川市西江鄉江集村人。6日,楚天都市報記者慕名來到老人家中,老人正在書房翻閱書籍。他雖有些耳聾,但思維敏捷。李文質回憶,他1950年開始讀小學,念完小學就沒上學了。短暫的讀書時光并未澆滅他對學習的熱愛,無論生活多么艱辛,他都沒有放棄讀書、放棄記錄。

“江集這個地方有四百多年的歷史。在解放戰爭時期,很多先烈在這里犧牲。”作為土生土長的江集人,李文質對家鄉的歷史如數家珍,他說1949年以后,江集村涌現出了一批優秀人才。但現在的年輕人,對村子的歷史文化一無所知,他便暗下決心編撰村史傳給后人,“寫一寫家風、家教、家訓,讓后代能知道先人的一些事跡。”

可撰寫村史并不是件容易事兒,需要耗費大量的時間和精力。李文質自身聽力也不是很好,和人交流村鎮文化時比較艱難,卻不顧艱難困阻,一門心思想要將家鄉文化的空白填滿。在他的書房里,一頁頁手寫的稿紙上工整地記載了村名起源、建村歷史、姓氏演變、歷史名人、民俗城建,涉及政治、經濟、文化、教育等方方面面。

“我主要是以日記的形式記錄,大事寫得詳細一些,一般的事情就略記一下,從1960年到現在我都有記載。”記者看到,李文質的手稿中不僅有江集的由來,還有江集的鄉土文化等。而這些手稿資料,都是李文質深入村民家中走訪收集史料得來。其間,老人三易書稿,力求精益求精。在他的精心打磨下,口口相傳的記憶碎片,終于變身為一部6萬余字的村史。

李文質的老伴黃全環和孩子們也都很支持他:“只要不影響身體,我們都支持他。”“我就是想讓大家記住鄉愁,這是一個目的;再就是把家鄉的鄉土文化往下傳承,給我們的子孫后代留下一些珍貴的記憶。”李文質老人說。