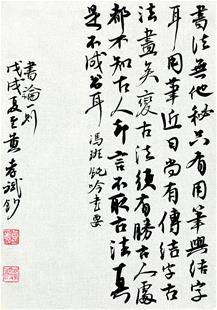

圖為:馮班《鈍吟書要》一則

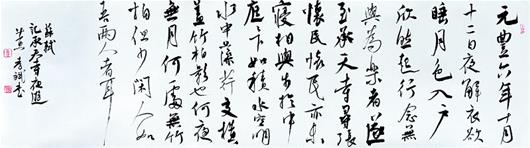

圖為:蘇軾《記承天寺夜游》

□湖北日報全媒記者海冰通訊員柳國良

湖北書法家

黃孝斌,中國書協會員,湖北省書協草書委員會委員,湖北省書法院研究員,荊州市書協副主席,監利縣書協主席。湖北省文聯文藝創新先進個人、優秀中青年人才庫成員,荊州文化名家工作室主持人。作品多次在全國性展覽入展、獲獎。

監利,江漢平原一個農業大縣,已走出兩名中國書協理事,22名中國書協會員,書家頻頻在全國性書法展覽入展、獲獎,成為湖北書法發展史一個奇跡。

提及監利書法軍團,繞不開兩個重要人物:一是王遐舉,二是黃孝斌。

監利書壇,曾走出“荊楚三王”王遐舉、王軼猛、王慶云,其中以王遐舉影響最大,其書法造詣之深、功底之厚,蜚聲中外,素有“華夏名筆”“京都書豪”美譽。

上世紀60年代出生的黃孝斌,自幼受父影響愛上書法,讀師范學習“三筆字”,之后,在王遐舉故鄉毛市鎮工作多年,沐浴著前賢逸風,黃孝斌起意扛起監利書法的大旗。

黃孝斌著手創辦書社,2003年,宗旨為“與古為徒,以書會友,秉持傳統,精進書藝”的古道風書社正式結社,定期開展雅集、交流,社員一起湊份子邀省內外書法名家前來授課。

從隨意書寫到走上正途,社員們進步很快,黃孝斌開始在省內一些展覽嶄露頭角。但黃孝斌并未止步,每在學書中遇到瓶頸,他就會擠出時間去找國內相關書法名家求教,先后上過陳振濂、張旭光、呂金光、李國勝、王金泉等人辦的研修班,勤學苦練,加名師指點,使書藝不斷精進。

黃孝斌從早期的明清調一路上溯到宋代米芾,又追溯到唐代書譜,繼而到二王的帖學體系,然后轉入唐人草書領域。但近年又重習顏體行書,他說,“小楷的精度決定大草的高度”。黃孝斌的高明之處在于,臨摹研習古人并不簡單地與古為徒,而是到古人深處,得古人技法,再延至當下,置身時代,化古為今,方能別開生面,學書路上,黃孝斌一直有著強烈的擔當意識,他一手創辦的古道風書社,當年結社時沒有一位省級書協會員,如今已走出11名中國書協會員。他還率先在監利提出創建“中國書法之鄉”,當選監利縣書協主席后,更是為創建工作不遺余力。如今,在當地政府重視下,該縣書法事業取得長足發展,已在縣博物館、濱江公園開辟書法展廳,23個鄉鎮、16個科局全部建立了書協的分會,每年舉辦多次書法展,承辦省書協“湖北省首屆行草書展”等重大活動。該縣已被授予“湖北書法之鄉”,被認為是湖北書法藝術的又一高地,監利書家在全國性展覽也頻頻入展、獲獎。

作為監利書壇的領跑者,黃孝斌說,所做這些,是對王遐舉某種情愫的回應吧。