中新網客戶端北京5月5日電(記者 宋宇晟)你媽是不是總說:你整天抱著個手機。但父母呢?

5月5日,第三屆網絡倫理論壇在北京舉行。北京師范大學文化創新與傳播研究院院長、中國倫理學會副會長于丹教授,當日發布了《新媒體時代家庭媒介素養認知現狀調查報告》。

調查委托中國青少年研究中心以問卷形式展開,調查以北京市初中生為研究對象,在北京市抽取兩個城區(海淀區、豐臺區)和兩個郊區(順義區、大興區),每個區選取兩所初中,共計八所學校,針對初一、初二和初三的學生及家長進行一對一配對調查。

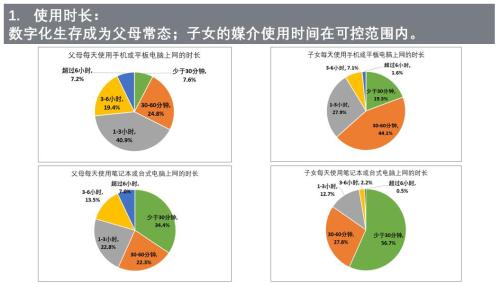

《新媒體時代家庭媒介素養認知現狀調查報告》截圖。發布方供圖

結果顯示,數字化生存正成為父母常態,而子女的媒介使用時間反而在可控范圍內。其中,子女每天使用手機或平板電腦上網的時長大多在3小時以內;而有7.2%的父母每天使用時間超6小時。

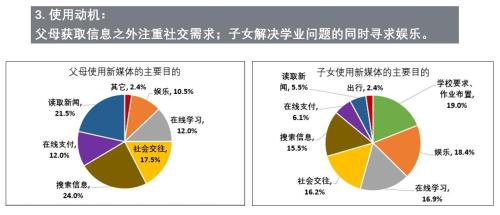

報告也關注到家長和孩子使用新媒體的動機。調查結果顯示,完成學校布置的作業占孩子們使用新媒體目的最大比重,達19%,以娛樂為目的占比達18.4%,在線學習占比16.9%,而搜索信息僅占15.5%。相較而言,家長使用新媒體目的主要是搜索信息、讀取新聞,兩項分別占比24%和21.5%。

《新媒體時代家庭媒介素養認知現狀調查報告》截圖。發布方供圖

于丹認為,從數據來看,孩子對新媒體的搜索引擎功能遠遠未充分發掘。值得一提的是,父母與子女在社會交往上的占比基本持平。于丹指出,這顯示現在初中生的社交能力與社交愿望和大人已經基本匹配。

報告同時顯示,孩子更側重于對新媒體積極功能的認知,而家長的風險感知比子女更強。“當孩子熱烈地擁抱新媒體的時候,他們對于風險的認知是極低的。”

此外,新媒體中的算法自動推送功能也可能會讓人逐漸被單一信息禁錮,主動探索能力、多元思辨能力等被削弱。

于丹認為,家長需要提升自身新媒體素養,積極介入到孩子的新媒體使用中,就媒介內容參與討論和分享,有效引導孩子拓展新媒體信息渠道,防止過早桎梏于“信息繭房”中。(完)