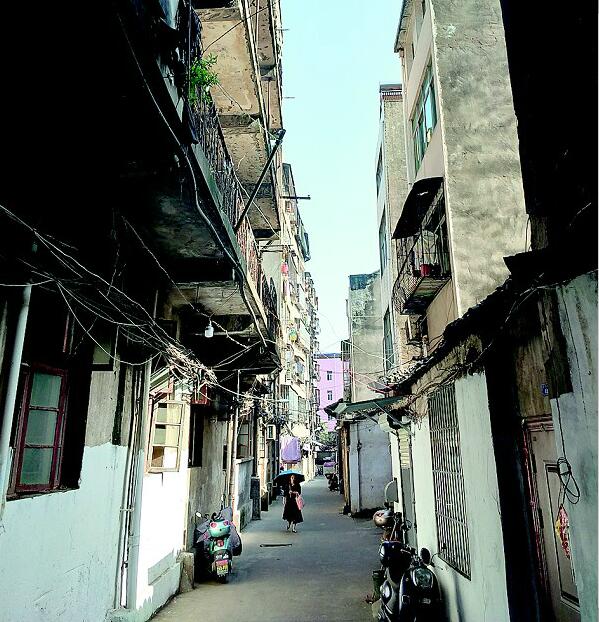

圖為:逼仄的通道,低矮的舊宅,如今的解放街略顯落寞。 (湖北日報全媒記者 趙峰 通訊員匡文杰 攝)

在孝感尋找“解放街”,并不是一件很容易的事。

街頭巷尾,找路人打聽,都能說出個大概位置,但具體、詳細一點,就都說不清楚了。

為啥?

因為這條歷經數百年滄桑變化的老街,在蓬勃發展的時代潮流中,從曾經的政治商貿中心成了如今的平常市井。

國營公司云集

《孝感縣志》記載,1573年孝感縣城將原有土城墻改建為磚城墻,縣城面積0.6平方公里,城內街巷縱橫,號稱“九街十八巷”。

新中國成立后,“九街”當中的天燈街和憲司街合并,稱為解放街,全長接近1公里,路寬僅夠兩車通行,剩余的分司街、東河街、西河街、湯家街等都與解放街相連。“小時候也把這條街叫‘絲線街’,因為街上很多賣絲線的店鋪。”研究孝感歷史的80歲老人朱幼勤說。他自小在解放街長大,至今仍住在解放街上一棟80年代建造的老房子里。

其實,不僅有絲線。

65歲的原孝南區新華街道辦公室主任郭忠新介紹,改革開放前,解放街是孝感城區的商業中心,百貨、五金、飲服、紡織、醫藥、糧食等8大國營公司云集于此。“在每個公司門口,大家拿著各種顏色的票,排著隊搶購物資。”沿著解放街,他一邊走,一邊搜羅著記憶的碎片,“這以前是個酒樓,叫會賓酒樓,是政府公務接待的酒店,我一次都沒進去過;前面是個照相館,我和老婆的結婚照就是在這里照的;路對面是個雜貨店,主要賣報紙和文具……”

漫步解放街,當年的熙攘人潮已不復存在,道路兩邊基本以兩至三層的低矮建筑物為主,沿街建筑物大多底層為商鋪、上層為住宅,主營服裝、小商品、食品、雜貨等,路邊停放著自行車、電動車、小型貨車。

對于解放街的記憶,郭忠新說,是痛并快樂著——痛,因為經濟條件所限,“炒菜燒干鍋,天黑順墻摸,上街打赤腳,有病慢慢拖”;快樂,則是指鄰里之間那種淳樸的關系和感情。“誰家腌好了咸菜,都要給左鄰右舍嘗嘗鮮;夏天睡覺夜不閉戶,從來沒丟過東西;從街頭到街尾都是幾十年的老鄰居,到處都是老熟人。”他說,“快樂更多。”

守護歷史記憶

既然回憶是快樂,那愿不愿回到解放街生活?面對湖北日報全媒記者的提問,郭忠新笑出聲來:“要是還回來住,豈不是社會的退步?”多年前,他就搬到了新城區的一個現代化小區里生活。

近年來,孝感市優先向東發展,主動融入大武漢,這讓地處市區西邊的解放街,受了“冷落”。越來越多像郭忠新這樣的原住民選擇了離開,越來越多的商鋪、企業向東追尋風口,只剩下粗糙的大青磚和斑駁的石子路。

朱幼勤老人說,孩子多次勸說他搬家。“從巷子口到家門口,我閉著眼睛都能走回來,習慣了,不想動了。”除了生活方便,他不想搬走,還有一個原因就是,解放街是孝感城區歷史發展的一個見證,一磚一石、一草一木都需要有人去守護、去記錄。

走進老人的書房,關于解放街的歷史資料,摞起來足有半米高。“南京的夫子廟、杭州的中山路都是城市歷史恢復的典型案例,如果能將解放街的交通基礎設施、河道系統、古代建筑進行建設恢復,再與周邊現有的市政建設統一規劃,這里是有故事的。”比如曾經的天燈街,因在街口立有數丈高的木桿,桿上掛一串燈籠照明而得名。

為何要立天燈?天燈是位于天燈街東頭的積善堂所立,目的是為夜間行人,尤其是為參加科舉考試的考生去分司街貢院照明。天燈閃耀,喻義文曲星高照。后來天燈改用方形玻璃清油燈,因立天燈是善舉,不少善男信女來積善堂捐獻清油。“這說明當時的人不僅重視文化,也崇尚善舉。”朱幼勤說,這樣的文化氛圍依然傳承至今,現在的解放街附近,有著中共孝感市委黨校、湖北職業技術學院、孝南區實驗中學、實驗小學和孝南區東門小學等眾多學校。

一路走,一路看,一路品,兩側是低矮的商鋪和老舊樓房,做了30多年的包子鋪、傳承老手藝的米粑攤,還有見證了幾代孝感人故事的小巷口宵夜,這些“老味道”是孝感幾代人的記憶。

數百年的滄桑變化,解放街孕育著古樸和底蘊,享受著恬靜和悠閑。

(湖北日報全媒記者 陳熹 趙峰 通訊員 陸新剛)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像