荊楚網(湖北日報網)訊(記者 葉恒 實習生 趙佳桐 通訊員 孫立 何微)在由湖北省文物事業發展中心舉辦的第二屆“荊楚文博文創設計進校園”項目中,共有46件作品被評為優秀作品。夔龍雙夾胸針憑借兼具美觀與實用的獨特設計脫穎而出,得到了評委們的一致好評,其設計者是來自中國地質大學(武漢)的學生王子純,文物原型是盤龍城遺址博物院鎮館之寶之一——綠松石鑲金飾件。

夔龍雙夾胸針設計圖

設計靈感來源,鎮館之寶——綠松石鑲金飾件的前世今生

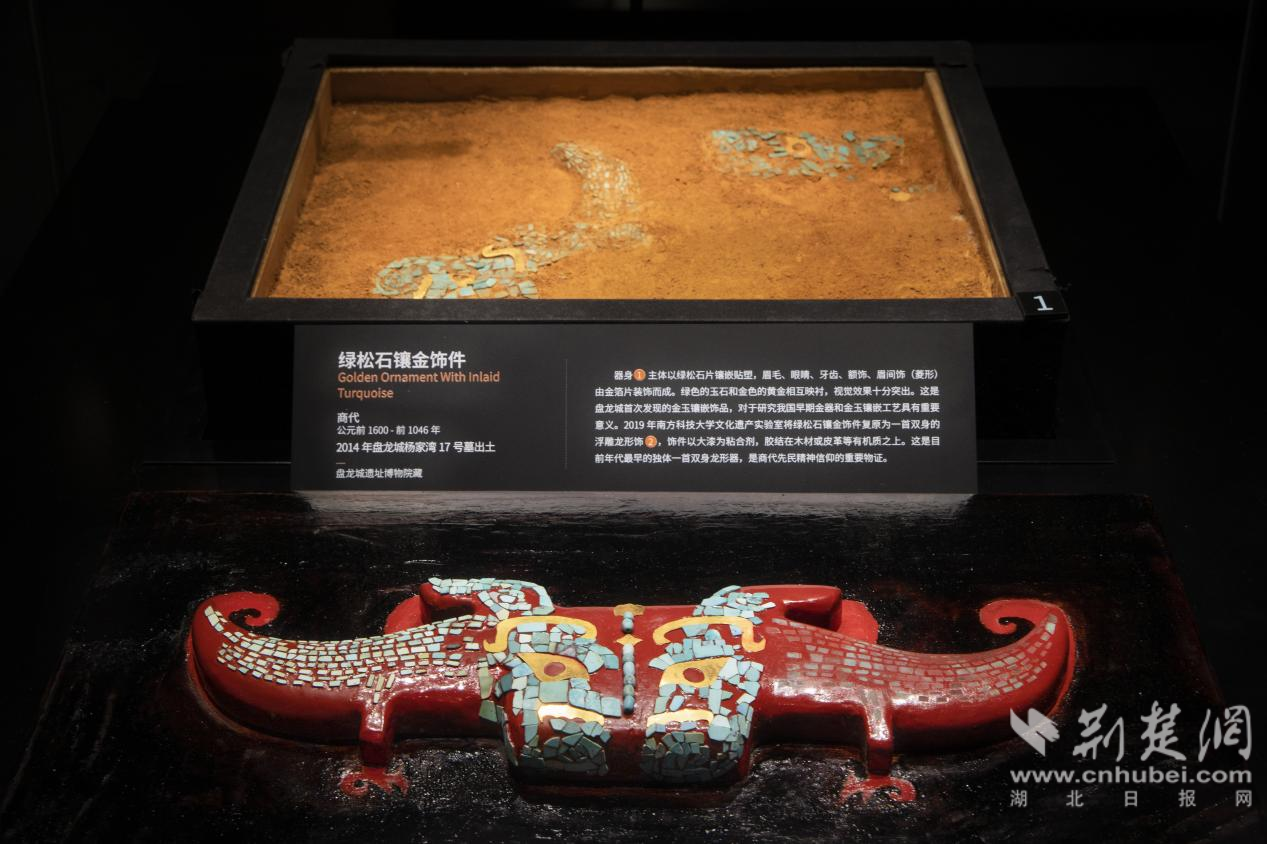

綠松石鑲金飾件出土照

2013年,盤龍城遺址博物院聯合武漢大學對盤龍城楊家灣遺址進行發掘,年底在做收尾工作時,有了意外的收獲——在17號墓葬的底部,發現了零星的小塊綠松石。

這件文物出土于2014年元旦當天,首先被送到中國社會科學院考古研究所,進行考古清理和科學檢測。經過檢測發現,金片的含金量超過70%,這在3500年前罕見。經過清理,發現飾件現有殘存大、中、小三塊,每一塊都是由若干幾何形狀大小不一的綠松石片和金片組成,身體主要是綠松石片鑲嵌,眉毛、眼睛、牙齒,由金片裝飾而成,初步統計殘存綠松石片有515片、金片6枚。

復原后的綠松石鑲金飾件

在送至南方科技大學實驗室整體復原后發現,該文物的本來面貌是一首雙身龍形飾,由上千片各式各樣的綠松石片和8枚金片組成,五官清晰突出,身體線條緊實,形神兼備,富有張力。這件燦爛于三千五百年前的精美飾品,終于以自己的原貌與我們“見面”。

從文物的重要性來說,綠松石鑲金飾件是我國目前發現的年代最早的雙身龍形器,也是盤龍城遺址博物院的代表性文物之一,堪稱“鎮館之寶”。設計者王子純在接受采訪時說道,“正因為綠松石鑲金飾件的重要性,我才選擇它作為設計的靈感來源。這一文物最吸引我的地方在于雙身夔龍的獨特造型,從正面看,這件文物既像是一首雙身的龍,也像是兩只側面相對的龍,我覺得這點非常有趣,最終以雙夾胸針的產品形式進行呈現。”

多功能設計顯巧思,胸針、衣領夾、袖扣三用一體

夔龍雙夾胸針佩戴效果圖

這款“夔龍雙夾胸針”最大的特色在于它的多功能性,既可作為胸針佩戴,也可分開作為衣領夾和袖扣使用。這種設計使胸針靈活適用于多種場合,兼具實用性和時尚性,還能展現佩戴者的個性與品位。同時,設計者巧妙地將夔龍的臣字目紋樣與綠松石材質融入胸針的整體設計,力求每個元素都能體現荊楚文化的底蘊和美感。

夔龍雙夾胸針設計者:中國地質大學(武漢)研究生王子純

參與項目期間,中國地質大學(武漢)項目團隊多次前往盤龍城遺址博物院進行調研,通過座談會、中期匯報等形式,了解博物院的展品和它們背后的歷史。在這些交流中,校方不僅了解到館方對文創產品的深層次需求,還對其文創產品的現狀有了更清晰的認識。

設計者王子純今年已經是第二次參與“荊楚文博文創設計進校園”項目,她說道,“我在參觀文物時,拍攝了許多設計素材,這為我的設計提供了很多寶貴的第一手資料。在項目的中期匯報時,我的‘夔龍雙夾胸針’設計受到了館方的肯定與欣賞,還提出了成本和制作方面的建議,并希望它能作為定制系列,這對我來說是一種極大的鼓勵。”

拓寬博物館的高校“朋友圈”,推動文物真正走出去

盤龍城遺址博物院

通過本次項目,盤龍城遺址博物院與中國地質大學(武漢)的師生們進行了深入交流,校方用心創作的上百件文創設計稿,不僅豐富了博物館的文創素材庫,還為后期的文創開發工作做足了智慧儲備,讓館方看到了年輕人的活力和巧思,也對現階段文創消費主體關于文創的思考和需求有了更清晰的認知。

盤龍城遺址博物院宣傳策劃部副主任宋若虹

盤龍城遺址博物院宣傳策劃部副主任宋若虹表示,希望通過參與這樣的項目,一方面與高校、文創企業及市場方共同發掘盤龍城的文物資源,創作出廣大群眾喜聞樂見的文創產品,讓文物“活”起來;另一方面,也希望以文創工作促進文物宣傳,“荊楚文博文創設計進校園”項目能夠讓更多的高校師生走進盤龍城,進而拓寬博物館的高校“朋友圈”,讓文物能夠真正“走”出去。

(注:文中出現的文創知識產權歸湖北省文物事業發展中心所有,如有盜用,將依法追究責任。)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像