荊楚網(湖北日報網)訊(通訊員 王悠、羅成、石姣)在殷祖鎮,有一位91歲高齡的古建匠人——黃學義。他不僅是木匠世家的傳承人,更是大冶古建傳統技藝的傳承人。一生與木為伴,以精湛的手藝和堅韌的匠心,書寫了一段段不朽的傳奇。

學:家傳技藝 童年啟蒙

黃學義出身于殷祖鎮的一個木匠世家,家族世代以木匠手藝為生,爺爺和父親在當地都是聲名遠揚的木匠。自幼生活在這樣的環境中,黃學義對木匠技藝產生了濃厚的興趣。

孩童時期的黃學義,常常蹲在父輩身旁,靜靜地看著他們將一塊塊粗糙的木料,經過巧妙的雙手和靈巧的工具,化作飛檐上的祥云、窗欞間的梅枝。木屑紛飛中,斧鑿聲此起彼伏,這些聲音成為了他童年最熟悉的旋律。

11歲那年,黃學義對木匠技藝的熱愛已經達到了癡迷的程度。他偷偷用廢木料做了一個鳥籠,籠頂雕著展翅欲飛的喜鵲,籠門則用細如發絲的竹簽做插銷。這個鳥籠不僅外觀精美,而且設計巧妙,旁人見了無不稱贊,都夸他是個“天生的匠人”。

15歲時,黃學義正式踏入了木匠行業。每日天未亮,他便蹲在院中磨斧頭,刀刃必須與木紋成三十度角,多一分少一分都會“傷木”。師傅對他的要求極其嚴格,刨子推不平木面就會一戒尺打在手背上。師傅常說:“木頭不會騙人,你敷衍它,它就裂給你看!”

黃學義記熟了三十余種工具的特性,如斧劈直紋、刨削弧面、鋸走曲線等。同時,他對木材的處理更是嚴苛至極:選料需紋理均勻,浸泡三年去漿,再陰干兩年定形。他深知“木性如人性,急不得”,只有順應木性,才能制作出真正的佳作。

做:千雕萬琢 以技鑄器

短短四年,黃學義便學成出師,并很快成為了遠近聞名的木匠師傅。他的手藝精湛,無論是制作家具還是嫁妝,都深受人們的喜愛。家家戶戶辦嫁妝、做家具,都慕名而來。

上世紀七八十年代,湖北省神牛拖拉機廠找到了黃學義,希望他能將拖拉機按照一比一的比例做成純木工藝品。黃學義看著圖紙上密如蛛網的零件,沉默半晌后,毅然決然地接下了這個任務。

沒有現代機床的輔助,黃學義全憑一雙巧手來完成這個艱巨的任務。他苦思冥想,俯首案前,畫出了上百張分解圖。車輪的輻條細如牙簽,他用刻刀一點點鏤空,稍有不慎便前功盡棄。為了還原傳動鏈條的咬合感,他將木條浸入桐油軟化,再彎成弧形拼接。最終,當最后一枚齒輪嚴絲合縫地嵌入主體時,在場的技術員無不驚嘆:“這哪是木頭?分明是長了魂!”

上世紀八九十年代,山西鸛雀樓復建工程啟動。黃學義受邀參與木結構施工,一干就是三年。面對復雜的設計圖紙和艱巨的施工任務,他總能憑借豐富的經驗和精湛的手藝高效率完成。

一次,他在圖紙上發現設計與實際存在出入,便鼓起勇氣找到設計團隊,發表自己的見解。起初,大家對這位“鄉下木匠”不以為然,但黃學義據理力爭,“斗拱之力、貴在均衡”,最終他的建議被采納,也使得大家對他刮目相看。

從故宮角樓的修復到江南園林的亭臺樓閣,黃學義的足跡遍布大江南北。他的作品不僅技藝精湛,而且蘊含著深厚的文化底蘊和歷史情感,賦予了這些木制品以生命和靈魂。

傳:薪火不滅 以手傳心

盡管年事已高,但黃學義對木匠技藝的熱愛和傳承從未減退。深夜時分,他的書房仍然燈火通明。案頭堆著數十本手繪圖冊,頁角卷起,墨跡深淺不一。翻開內頁,斗拱的接縫精確到毫米、飛檐的弧度標注著角度,甚至木材的收縮率也一一注明。

黃學義深知電腦畫圖的高效便捷,但他依然堅持手繪。他說:“現在用電腦畫圖快,但手繪的每一筆都是和木頭對話。”這種對傳統技藝的堅守和尊重令人動容。

為了將木匠技藝傳承下去,黃學義先后帶了近百名徒弟,最終能堅持下來的卻寥寥無幾。但感到欣慰的是,自己的兒孫輩已經扎根于這個行業,并不斷創新大冶古建工藝。正如他所說:“工具會老,但手藝得活。”

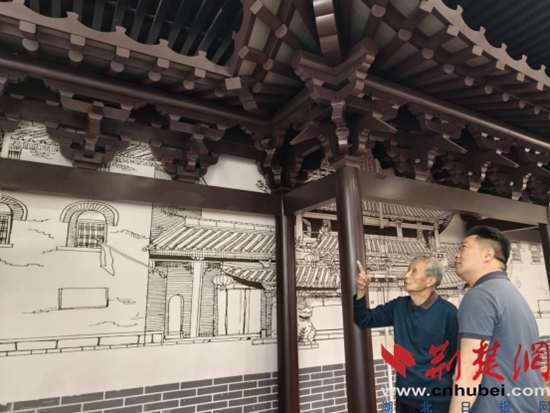

2019年,殷祖古建技藝入選國家級非遺名錄。黃學義在湖北銘振古建文化傳播公司擔任榮譽顧問,他把自己珍藏了數十年的工具都放到了展廳里,讓更多的人了解這段歷史和文化。同時,他還時常對現代工藝“挑刺”,認為雖然工藝發達了,但傳統不能忘。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像