出門一道港,遇雨防洪忙

年年都如此,莊稼死光光

對于陽新木港鎮坳頭村王英組的村民而言

家門口的這條河港曾讓他們喜憂參半——

盡管河港給村里帶來了生活和灌溉之便

但年年雨季翻水淹沒菜園

也讓村民不堪其擾

一勞永逸根治問題成了村里的大事

院落夜話:工作方法之變

6月5日清晨

陽新木港鎮坳頭村王英組“門口港”工地一派繁忙

村支書黃開泗正帶著村民進行港道收尾整治

60多歲的村民陳新權揮動鐵鍬平整壩面

陳緒滔不停指揮機械運輸塊石

幾名村民則在堤坡上培土種草

廣泛發動全民共建。

這個工程在村里是個大事兒

不僅要修筑400米長的護壩還要完成1000立方米的培土實體

工程完成后

水淹菜園的歷史將成為過去

因為深受水害

所以村民參與度很高

“這個村的基層治理實踐非常生動”

木港鎮黨委副書記田楊說

村子建設不再是單打獨斗,而是‘全民參與

改變,始于幾場“院落夜話”

村干部積極參與院落夜話,了解民情民意。

去年入秋后

村干部發現

每到夜晚村民們習慣性聚集在廣場閑聊

干部們主動搬著板凳

“入群”與村民閑聊“家長里短”

從陳世全老人生前反復念叨的“水淹菜園”

到陳新權反映的“排水不暢導致農田受災”

干部們記下了23條迫切訴求

這些“沾著泥土”的建議

最終凝練成“清潔家園”方案

涉及港道加固和環境整治

解決防洪隱患,又美化村容村貌

出門見景,小山村有了新變化。

全民參與:治理模式之變

在村“兩委”帶動下

全村老少有錢出錢有力出力

曾經雜草叢生的土渠被規整的護壩取代

堤岸兩側新栽的香樟樹吐露新芽

原本低洼地改造成了休閑廣場

村民有了休閑娛樂新去處

擔心工程成為“豆腐渣”的老人陳旺華

自發參與成為監督小組一員

他隔三差五去工地東瞅瞅西望望

最后他說

“這個工程很扎實,肯定管得長遠!”

水晏河清,是村民的夙愿。 通訊員 供圖

一條港道的整治

悄然演變成鄉村圖景的全面重塑

更深遠的變化發生在群眾觀念中

“修路架橋是政府的事”這種陳舊觀念改變了

如今只要是公益事業

村民們主動捐出菜園

讓出施工通道

甚至適當讓出屋基

木港鎮鎮長楊加兵說

坳頭村基層治理方式的轉變

是“說事、議事、主事”治理邏輯的創新

這個村正是充分發動群眾的能動性和積極性

群眾在鄉村振興的聚光燈下唱主角站“C位”

讓基層治理有了持久的生命力

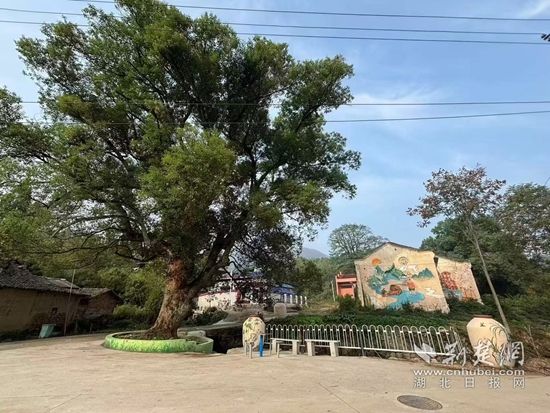

村景一角。

共管共享:管理邏輯之變

小小一條港的治理

其實并不容易

而治理后的管理

則更需要全民共管。

村民陳新於每天都看在眼里

白天跑工地,晚上聊心聲

群眾從“旁觀者”變成了“當家人”

他說

“自家孩子自家疼,港是自己修好的,管護都有責任。”

今年汛期來臨前

村“兩委”組織了多輪“拉網式”排查

通過入戶宣傳織密安全防護網

防汛抗旱“預防為主,防重于搶”

天災事關生命財產安全

所有人重任在肩

村支書黃開泗總是語重心長地提醒大家

為讓港道長久水晏河清

這個村干群長期堅持清理河道

駐村工作隊長李昌華說

從應急響應到長效管護

坳頭村基層治理的韌性和長久度

在一次次實踐中不斷增強

坳頭村的故事

折射出新時代陽新縣鄉村治理的深刻變革

家鄉建設不僅要“各美其美”,更要“美美與共”。 通訊員 供圖

木港鎮黨委書記吳力說

如果把鄉村振興建設比作一副宏大的藍圖

那么基層治理這項“繡花工”

就是從‘大寫意’到‘工筆畫’的轉變

正是充分激活了群眾的主體意識

眼下的坳頭村正悄然轉變

鄉村面貌變得既有“顏值”又有“氣質”

最關鍵的是

群眾向美、向好、向善的“心氣兒”齊了——

鄉村建設共同參與下

不僅能“各美其美”

更能將“美美與共”的思潮外化為實際

策劃:陽新縣木港鎮黨委

執行:曹澤楷、徐婉茹、周佳麗

記者:田城

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像