80多年前,八路軍山東縱隊第三支隊司令員馬耀南和他的親弟弟馬曉云、馬天民三位英雄先后犧牲在抗日戰場上,留下了“一馬三司令”的故事。山東淄博市北旺村的馬耀南故居仍保存著三兄弟的銅像與事跡展陳。今天,一起探訪“一馬三司令”的英雄故事。

總臺央視記者 張仲魯:“我們的隊伍發源在黑鐵山西,紅旗飄揚在山頂上……”這首《黑鐵山起義歌》我們已經無法知道它的旋律了,但是誦讀歌詞,依然讓我們熱血沸騰。1937年寒冬,一群熱血青年在黑鐵山用青春和熱血譜寫了一曲蕩氣回腸的抗日贊歌,其中就包括馬耀南烈士。

《馬耀南傳》作者 高元盛:他組織了抗日訓練班,叫民眾夜校,馬耀南出任校長。但實際上這個夜校就是為了抗日的,培訓了黑鐵山起義的骨干分子。當時起義軍來到這個地方的時候一支槍都沒有,這些學生和老師還都穿著長袍馬褂,所以說當地的老百姓不叫他們游擊隊,叫他們大褂子隊。這些學生們籌集了3支破步槍8把大刀,這就是當時的武器。

1939年夏天,一場惡戰在劉家井打響,馬耀南帶著部隊,拿著簡陋的武器,硬是頂住了5000多名敵人的進攻。當馬耀南乘勝轉移到桓臺牛王莊時,不料日軍又向牛王莊撲來。在部隊向東轉移時,馬耀南不幸遭敵人伏擊,子彈穿透了他的胸膛。

在馬耀南的影響下,弟弟馬曉云、馬天民也參加了八路軍。后來馬曉云任清西軍分區副司令員,馬天民成為山東縱隊第三支隊獨立營營長。兩人也先后在對日作戰的戰場上英勇犧牲。

總臺央視記者 張仲魯:“一馬三司令,得了抗日病;專打日本鬼,保護老百姓。”這首抗戰時期在清河平原傳唱的民謠,如今依然在周村地區回響。今天,我們循著跨越歷史的聲音,來到北旺村,探尋先輩的足跡。

馬耀南的孫子 馬擁軍:這就是我爺爺馬耀南,多數人認為他是偏文弱的文化人,實際他是堅毅的性格。武裝抗日就是他作為中國人的覺醒。

馬擁軍說,正是受了爺爺的影響,他們兄妹六人,有五人都參了軍。

馬耀南的孫子 馬擁軍:這種影響是無聲無息的,不是說要求你怎么樣,這是一種自然而然的傳承。

總臺央視記者 張仲魯:我現在是在淄博市烈士陵園,馬耀南、馬曉云、馬天民三位烈士的陵墓在這里守望著他們所熱愛的土地和人民。從1937年,馬耀南投身抗日,到1944年馬曉云壯烈犧牲,7年間,三兄弟毀家紓難,用滿門忠烈詮釋了什么是烈士之愛國也如家。青山埋忠骨,山河永銘記。愿今日之盛世安寧,可以告慰所有為了民族獨立和國家富強而奉獻的人們。

體驗志愿講解員 探尋山崮間的紅色記憶

在尋訪“一馬三司令”故事的過程中,我們見證了馬耀南帶著“脫下長衫赴戰場”的決絕,在黑鐵山舉起了抗日旗幟。而這樣的赤誠與擔當,還有很多。

在跟大峰山現場教學基地的講解員學習了講解技巧和相關知識后,主播張仲魯嘗試著做了一回志愿講解員。在這里,曾有一支極富傳奇色彩的抗日武裝力量,八路軍山東縱隊第六支隊,大峰山獨立營當時就被編入了六支隊二團,這支英勇善戰的部隊被譽為“山中猛虎 軍中鐵拳”,而老虎營軍旗就是六支隊二團二營的榮譽軍旗。

總臺央視記者 張仲魯:2015年9月3日,在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年的時候,老虎營軍旗在天安門廣場高高飄揚。

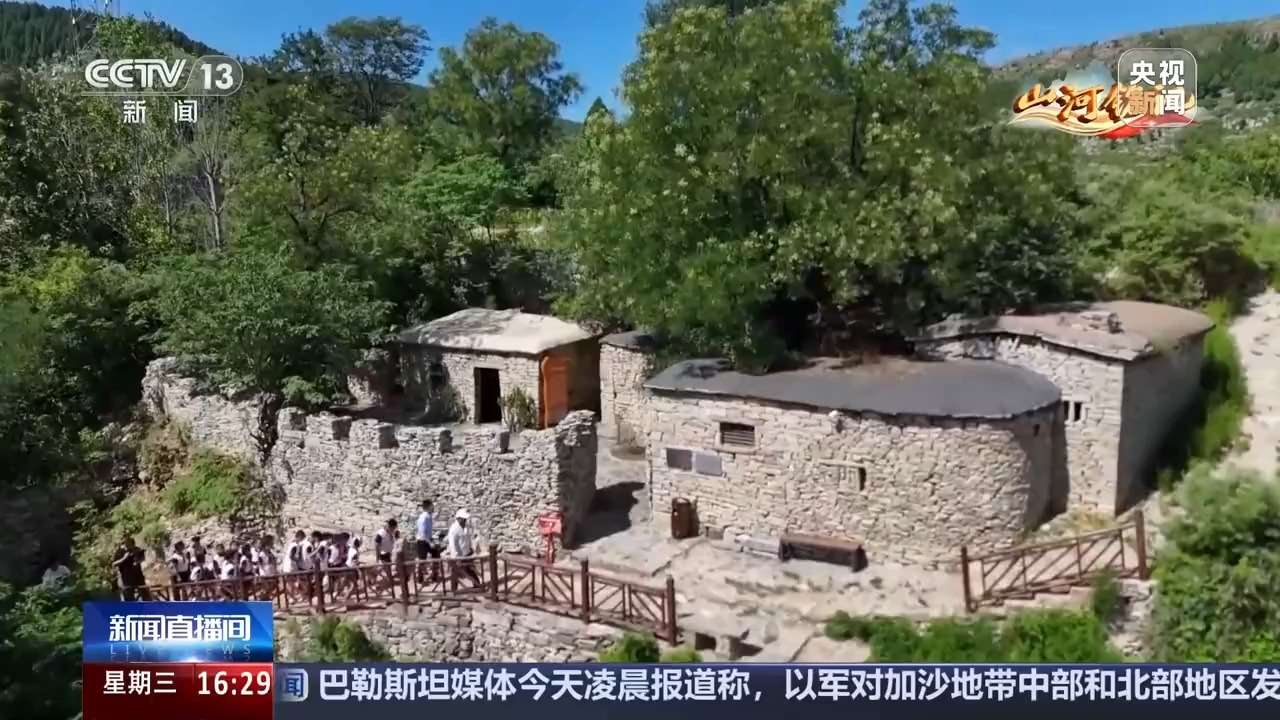

抗日戰爭時期,南黃崖村是大峰山抗日根據地黨政領導指揮中心和武裝力量駐扎中心之一,也是延安與山東交通線上的重要節點。

沿著講解路線,我們從大峰山現場教學基地走到南黃崖村。該村地處大峰山東麓黃崖谷地,三面環山,山勢險固,易守難攻,自古就是兵家必爭之地。

在大峰山獨立營營部舊址,院子里有不少秘密通道。

沿著導覽圖,我們找到了隱藏在偏僻角落的槐抱椿·星火小院。

院內古樹樹冠碩大,枝葉茂密,籠罩著整個小院。槐樹的正中是一棵直挺挺的椿樹,兩樹渾然一體,緊密擁抱在一起,當地人稱為槐抱椿。抗日戰爭期間,老百姓為部隊籌糧籌款、掩護傷員、傳遞情報曾在樹下進行,可以說它是軍民魚水情的象征,也是軍民團結,生死與共的歷史見證。

青春接力創新探索 讓紅色故事走進人心

山東各地的講解員、志愿者正不斷探索創新——從走訪老兵到拍攝短視頻,從單一講述到排練情景劇,大家正用自己的方式,講述抗戰英烈故事。

26歲的穆寶宇畢業于江蘇師范大學播音主持藝術專業,出于對歷史的熱愛,大學畢業后他決定返鄉,成了大峰山現場教學基地的講解員。

大峰山現場教學基地講解員 穆寶宇:剛開始我認為,做講解工作就是把講解詞中的事情原原本本地給大家講出來就好,但是在我工作的過程當中,我發現遠遠不夠。很多時候,有的人問我,這個人物他的籍貫是哪里、他幾幾年出生、他是如何去世的、他家里現在還有什么人?我回答不上來。

為了講透歷史,穆寶宇開始“深耕式”學習——跟著老講解員走訪革命后代,去黨史館里梳理歷史脈絡,甚至還會跟著村民學方言,讓講解時能更貼近當年的語境。穆寶宇說,講解員的工作不只是“傳聲筒”,而是要讓參觀者真正走進那段歷史,感受革命先輩的信仰力量。

除了線下講解,穆寶宇和同事們一起嘗試用短視頻傳播紅色故事。

山東是革命老區、紅色熱土,有不少革命遺址。眼下,正值暑假,不少地方正在排練新劇目,其中有很多演員都是當地的村民、志愿者。

正在南黃崖村排練的《楊大娘認干兒》話劇,就是村里的志愿講解團自己編排的,故事取材于1940年冬天的真實事件,游擊隊員劉振武重傷被困,村民楊大娘為掩護他,當眾認作親兒,用智慧和勇氣躲過了日軍的搜查。

南黃崖村志愿講解團負責人 馬駿:我經常到這村子來走訪老人,采集到點點滴滴的紅色故事我們編輯成冊,我們也編輯了一些紅色主題的小話劇、情景劇,讓來這里旅游的游客還有我們當地的觀眾,真正地從紅色故事中受到教育。

同樣,淄博市周村的潤心書屋,志愿者們編排的《耀南與母親》也正在上演,臺詞里的“娘,我去打鬼子了”,總能讓臺下觀眾落淚。

觀眾 張建國:今天這個演出非常受感動,這個情景劇我以前也看過,但是今天這個表演特別打動人心。

據介紹,這部紅色劇目的演員全都是當地的志愿者,在山東已經巡演了近五年的時間。接下來他們還將持續探索更富時代氣息、更具情感溫度的教育形式,讓紅色教育真正如春風化雨,潤物無聲。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像