荊楚網(湖北日日報網)記者喻昭陽、吳祺蕓 通訊員夏自宇、何華

在荊州市中心醫院75年院史的長卷上,回溯上世紀五六十年代,六位醫學教授,三對伉儷,以赤誠與學識,共同奠定了醫院發展的基石。

其中,時任普外科主任的邵如慶教授與時任婦產科主任的張愛容教授,以非凡遠見與堅韌,在荊江之畔的方寸手術室內,點燃了微創手術的星火。

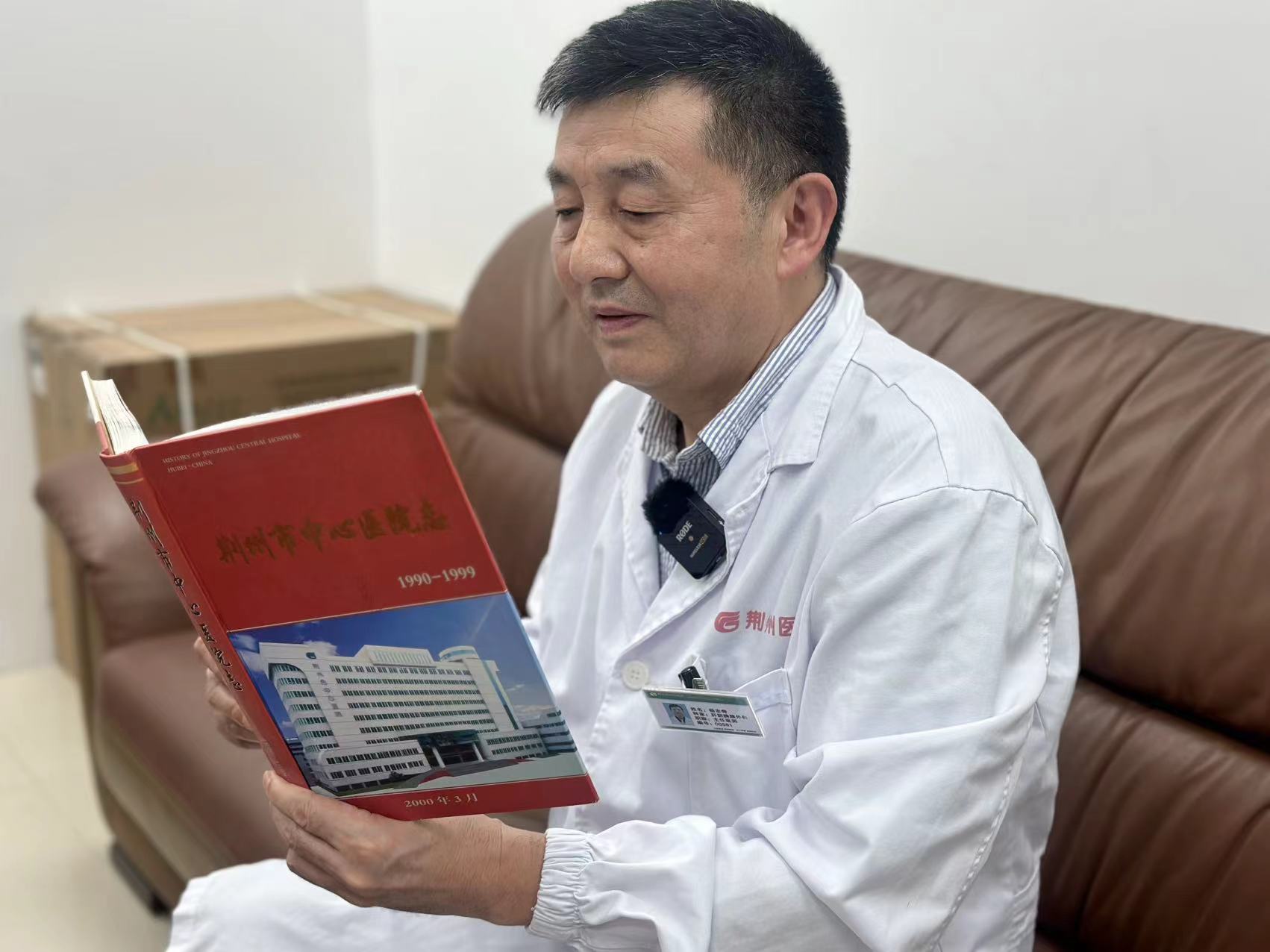

“邵主任不僅是技術拓荒者,更是引路人。”翻閱《荊州市中心醫院志》,原普外科、肝膽胰脾外科主任楊志奇的思緒回到1978年。

楊志奇翻閱院志。

那時全院僅300余人,兩個病區,四間簡陋手術室——冬日煤爐取暖,夏日電扇驅暑。然而,比環境艱苦更令人揪心的,是傳統外科手術“開大刀”的殘酷:20厘米切口,鮮血浸透紗布,病人術后徹夜劇痛。

1987年,當德國人PMouret利用先進的電視腹腔鏡進行膽囊切除的消息傳遍全球時,邵如慶敏銳地意識到,這一技術將引領醫療領域的一場革命。

1991年7月,他親赴云南考察;次年即成功實施荊州首例電視腹腔鏡膽囊切除術,開啟微創新紀元。 1993年,在上海首屆全國腹腔鏡學術研討會上,他的報告甫一結束,全場掌聲雷動。這不僅是對荊州首例的認可,更是對其前瞻視野的肯定。

邵如慶查房照片。

隨后幾年,他帶領團隊實現了腹腔鏡技術的“三大跨越”:從診斷到治療、從簡單(闌尾、疝修補)到復雜(胃腸肝脾等多器官切除)、從單學科到多學科,率先開展腹腔鏡手術、腔鏡子宮全切術在內的多項突破。

他的貢獻遠不止于此: 在急診醫學領域,他建立重癥監護ICU病房,開創全國三種急診模式之一;積極建議并參與組建了生殖醫學中心。他主持編寫《電視腹腔鏡手術入門》,帶領團隊舉辦十三期全國培訓班,為31個省市培養技術骨干。1998年,醫院被授予“湖北省電視腹腔鏡技術培訓中心”稱號。

邵如慶為醫生講解腹腔鏡技術要領。

“邵主任常說,醫生要‘會做、會講、更要會寫’。”楊志奇回憶道。邵如慶在帶教中躬身示范扶鏡、打結、縫合,晚年返滬定居之際,他將畢生研習、批注滿箱的醫學典籍鄭重捐獻醫院圖書館:“醫院未來在年輕人,讓他們去學,去闖。”

歷史的另一頁上,張愛容教授以同樣的開拓精神,在婦產科領域書寫了濃墨重彩的篇章。

早在1986年,她赴上海參加全國腹腔鏡培訓后,便率先在院內將婦科腹腔鏡技術應用于診斷,三年間累計完成580例。其相關論文在全國婦產內窺鏡會議上引起廣泛關注。她更將技術邊界從診斷推向治療——不僅發表婦科腹腔鏡手術論文,更率先在國內開展腹腔鏡子宮切除術(CISH)。

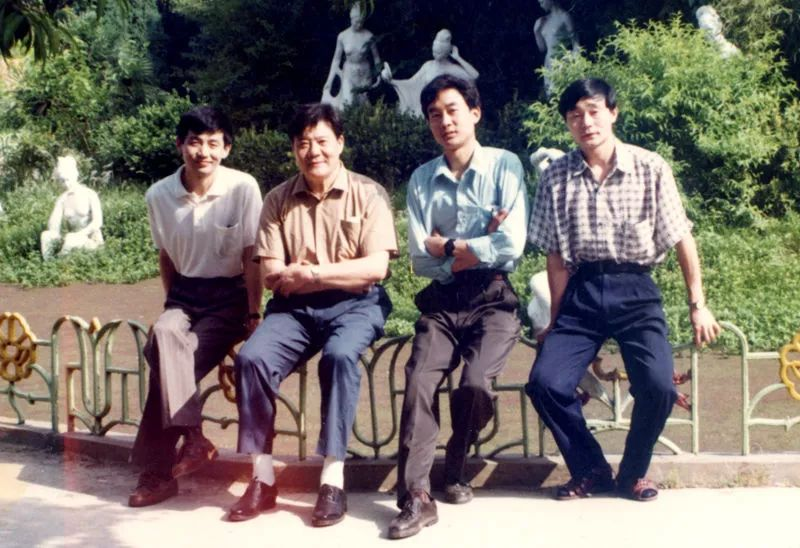

左至右為普通外科原主任楊志奇、邵如慶教授、甲狀腺血管外科主任易春華、肛腸外科主任龔治林。

她的嚴謹治學與仁厚醫德,深深鐫刻為科室的精神底色。 在荊州市中心醫院原生殖醫學中心主任皮潔眼中,“張教授是真正的學術引領者”。她親力親為,查閱國內外文獻,撰寫教案,連續舉辦5期腔鏡技術培訓班,毫無保留地將知識傳授給基層醫生。面對不孕不育這一復雜領域,她審慎提出開展試管嬰兒技術,并基于詳實的文獻研究,制定了周密可行的方案。

張愛容常以“Head in the clouds, feet on the ground”(仰望星空,腳踏實地)勉勵同仁,強調既要心懷遠大理想與憧憬,更要立足現實,務實篤行。

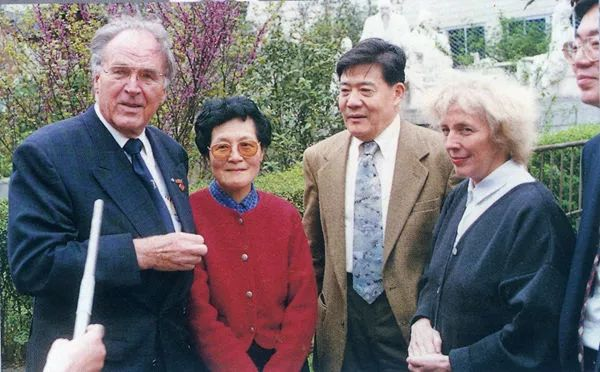

世界腹腔鏡之父賽姆教授(左一)與邵如慶(左三)張愛容(左二)合影。

回溯六七十年代,醫院條件艱苦、任務繁重。 這對醫學伉儷的身影,不僅同臺完成諸多重大手術,也并肩出現在云南考察的旅途和全國學術會議的前臺。他們共同主導的“電視腹腔鏡手術開發小組”,成為醫院多學科協作的典范,夫妻同心攻堅克難,亦成為他們生活中最深的慰藉與快樂。

邵如慶教授與夫人張愛容晚年生活照。

在邵如慶晚年總結的“四件欣慰事”中,腹腔鏡技術位列核心:“這就是醫院的核心競爭力。”而張愛容奠基的婦產科,孕育出當時鄂中南地區唯一獲得國家衛生部批準開展ART技術的生殖中心。

當生命走到終點,邵如慶選擇將遺體捐獻給醫學事業——最后一次奉獻給這片他奮斗終生的土地。而張愛容的名字,也已載入世界名人錄,成為荊醫精神的不朽注腳。

他們的名字,已化作荊醫血脈中奔涌的力量,在每一個無影燈亮起的時刻,無聲訴說著“大醫精誠”的永恒真諦。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像