“小杜,你快看,牛舍溫度穩在10℃,氨氣濃度也正常!”清晨的青海省大通牦牛種牛場內,場長殷滿財指著墻上的顯示屏,興奮地跟牧工杜師傅分享著數據。這份冬日里的省心,源于國家肉牛牦牛產業技術體系崗位科學家、中國農業大學博士生導師陳昭輝教授團隊手里的兩項發明專利——“一種牦牛熱回收通風系統”與“一種智能控溫牦牛熱回收通風系統”。

寒風掠過高原牧場,牛舍里卻暖意融融。殷滿財告訴記者,這樣的溫暖場景,放在幾年前是不敢想象的。“以前一到冬天,牛舍溫度基本在-7℃左右,冷得能結冰。”他回憶道,低溫環境下,犢牦牛總生病、長得慢,牧工們看著心疼卻沒好辦法。現在,牦牛也能在寒冬里安穩“享福”了。

青海省大通牦牛種牛場場長殷滿財在牛舍內查看牦牛的飼喂與生長情況。受訪者供圖

這場“逆襲”背后,藏著牛舍里的“科技密碼”,更書寫著“十四五”時期知識產權賦能產業發展的鮮活故事。

走進大通種牛場的牦牛舍,棚舍里滿是“黑科技”:頂部、墻體、角落布著各種管道和小巧的傳感器,像一個個“神經末梢”。“這些小家伙能實時測溫度、濕度、氨氣,連風速和光照都能盯牢。”殷滿財指著傳感器介紹。

對比過去,這樣的智能化管理堪稱“脫胎換骨”。“以前養牛全憑經驗,一千頭牦牛至少需要6到7個牧工圍著轉。”殷滿財感慨,寒冬里,大家靠經驗開窗、蓋簾,手凍得通紅,牛舍溫度還是難以保障。“現在不一樣了,2個牧工就能搞定所有事,手機上點一點,就能遠程調節設備。”系統啟用后,冬季舍內溫度提升5~7℃,環境穩定性提高30%,能耗降低約20%,犢牦牛平均日增重更是提高了10%以上。

在眾多“黑科技”中,無應激快速稱重系統最讓殷滿財驚艷。“牦牛性子‘調皮’,以前稱一頭牛,得三四個人圍著趕,牛應激得亂動亂撞,稱重數據還不準。”他指著牛舍出口的電子地感板說,“現在牦牛只要慢慢走過去,4秒就能完成稱重,系統還能自動識別牛的編號、上傳體重數據,又快又準。”

牧場內的“智慧牧場控制系統”等設備有序排布。受訪者供圖

這些改變養殖模式的“黑科技”,并非憑空而來,而是有著實打實的知識產權支撐:除了陳昭輝教授團隊的前述兩項發明專利,還有“Lora環境數據低功耗傳輸系統”“畜舍環境多源數據采集系統”兩項軟件著作權。

“高原畜牧業要提質,不能光靠‘硬扛’,得用科技給牦牛建個‘溫暖的家’。”陳昭輝介紹,為了讓技術適配高原低溫、低氧的特殊環境,研發團隊反復測試傳感器的抗凍性,不斷調整暖風機的供熱效率。“我們就想讓這些設備在高原真正‘扎下根’,實實在在幫牧民解決養殖難題。”

如今,這套針對高原牦牛的智能養殖技術體系,已在青海、西藏等地的多個高原牦牛養殖場示范推廣,越來越多的牦牛享受到了“科技福利”,牧民嘗到了科技養殖的甜頭。而這,正是“十四五”時期知識產權賦能產業發展的一個縮影。

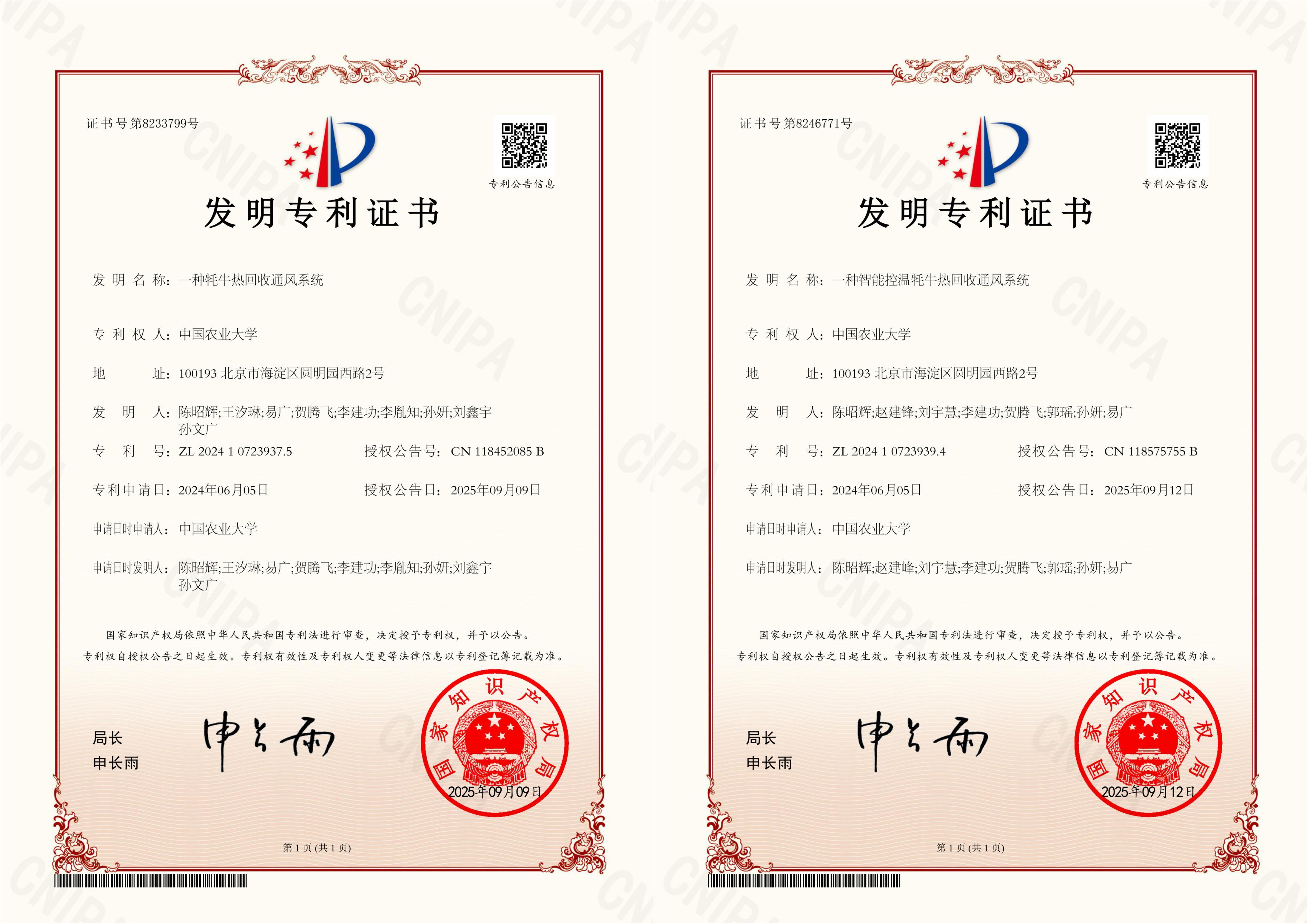

為高原牦牛智能養殖提供核心技術支撐的兩項專利證書。受訪者供圖

從“沉睡的專利”到“流動的資本”,知識產權轉化運用是科技成果轉化為現實生產力的關鍵一環。高校作為科技創新的重要主體,近年來在推動科技成果快速產業化方面展現出強勁勢頭。

國家知識產權局數據顯示,“十四五”時期,全國2700多所高校和科研機構完成了全部存量專利的盤點與價值分析,篩選出68萬件發明專利納入可轉化專利資源庫,并與45萬家企業開展精準對接;高校和科研機構轉讓許可備案次數達12.7萬次。

不僅如此,2020年至2024年,我國知識產權保護社會滿意度從80.05分提升至82.36分,每萬人口高價值發明專利擁有量更是提前實現“十四五”目標。一組組數據背后,是我國知識產權工作從數量規模型向質量效益型的轉變,更是從知識產權引進大國向創造大國的跨越。

如今,知識產權已成為新質生產力發展的重要引擎,既以逐步完善的保護機制喚醒各行業的全新價值,讓創新成果有“保障”;又憑借著激勵作用催生出眾多新業態、新模式,為推動賦能各行業高質量發展,釋放新活力、注入強動能。

夕陽間,大通種牛場的傳感器閃爍著微光,映照著悠閑吃草的牦牛。殷滿財望著眼前的景象,笑容格外真切:“以前哪敢想,養牛能這么省心!有了這些專利技術,咱們的日子越來越有奔頭了。”

從青藏高原的智能牧場到江南水鄉的智慧農田,從高原牦牛的“溫暖之家”到田間作物的“科技守護”,14億中國人的飯碗里,盛滿了越來越多的“科技味道”和“創新分量”。“十四五”時期,知識產權不僅讓傳統產業持續煥新,更將科技的溫度與力量,源源不斷傳遞到鄉村振興的每一片土地、每一個角落,書寫著創新驅動發展的生動篇章。

【相關閱讀】

“十四五·十四物”系列報道:

之一:從代碼中看中國創新

之二:便民業態“入圈” 幸福生活“出圈”

之三:車間的“智”變,發展的“質”變l

之四:一臺相機里的“藍藍天日記”

之五:從一度“綠電”看能源變革中的“民生答卷”

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像