手指在手機屏幕上輕輕一點,指尖滑動間,從北京到張家口的高鐵票已完成預訂——這段曾需要3.5小時的旅途,如今1小時便能抵達。手機里實時更新的行程信息,悄然取代了過去需要悉心保管的紙質車票。

2025年10月1日,我國鐵路客運全面使用電子發票、不再提供紙質報銷憑證,這意味著火車票迎來了全面數字化新階段,在中華大地上完成了從“有形”到“無形”的涅槃重生。

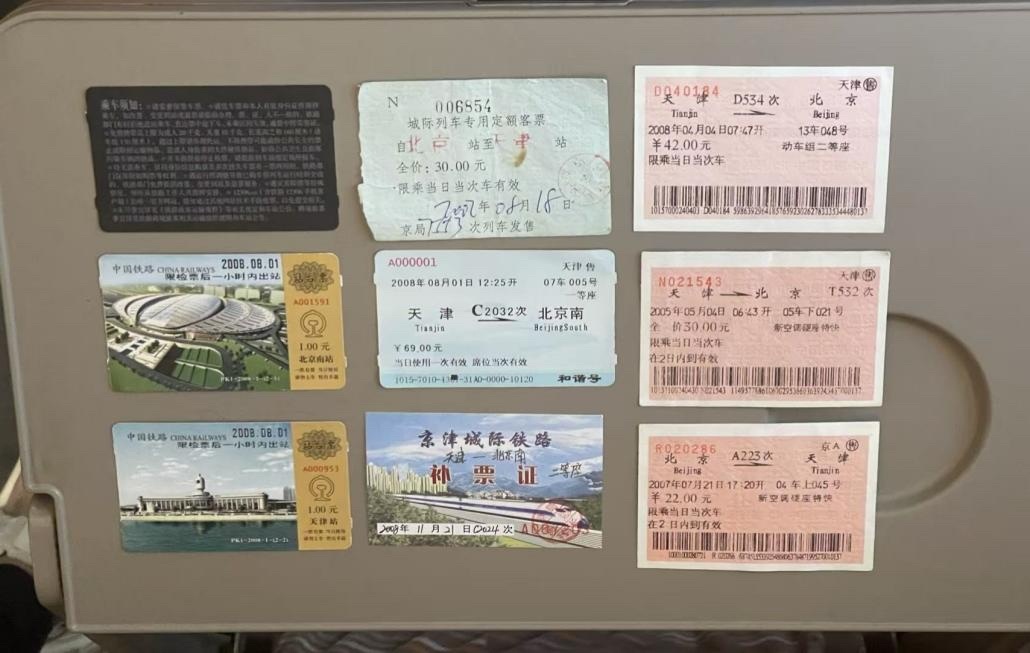

一位旅客展示收藏的火車票。人民網記者 喬雪峰攝

從“紙間”到“指尖”,時代浪潮奔涌向前。這張“無形”的高鐵票,不僅鐫刻著火車票的百年變遷,更丈量著中國高鐵的里程飛躍,見證著交通強國建設如何讓“常回家看看”從期盼變為日常。

這樣的出行之變,藏在每個普通人的生活里。幾年前,從浙江義烏回湖南老家,曾是李娟最犯怵的事:先擠公交到義烏火車站,再坐10幾個小時綠皮車到長沙,最后轉兩小時大巴才能到家,全程近20小時的奔波,讓“回家”成了“渡劫”。如今,隨著高鐵的開通和交通綜合網絡的完善,她早上8點從義烏站出發,下午2點就能站在衡陽家門口。“這張高鐵票,把回家的路縮成了一頓午飯的距離。”

一個個出行故事的改寫,背后是中國高鐵網絡的持續織密。9月28日,沈白高鐵正式開通運營,北京、沈陽至長白山最短旅行時間將分別壓縮至4小時22分和1小時36分。東北黑土地上,再添一條時速350公里快速客運通道。

沈白高鐵正式開通運營。受訪方供圖

“真好,終于在家門口坐上高鐵了。”今年60歲的王淑娟是土生土長的撫順人,家鄉通高鐵后,她退休后約朋友出游更方便了;對滑雪愛好者張佳鶴而言,沈白高鐵開通意味著 “每個周末都能去滑雪”。自長白山站 2021 年 12 月 24 日運營以來,3 年多累計發送旅客 279 萬人次,2024 年更是達到 127.1 萬人次,數據背后,是高鐵對大眾生活方式的深刻重塑。

從雪域高原到東南沿海,從林海雪原到江南水鄉,當“八縱八橫”高鐵網主體框架基本貫通,曾經古人“千里江陵一日還”的詩意想象,如今已然成為億萬國人的出行日常。

火車票的變遷,是中國鐵路發展的縮影,更是我國從交通大國向交通強國邁進的有力佐證。

截至2024年底,我國鐵路營業里程達到16.2萬公里,比“十三五”末增加了約1.6萬公里,其中高鐵增加了1萬公里;公路總里程達到549萬公里,增加了約29萬公里,其中高速公路增加了3萬公里;高等級航道通航里程達到1.76萬公里,增加1600公里。一組組數據,勾勒出交通運輸事業跨越式發展的清晰軌跡。

今年是“十四五”規劃收官之年。五年來,我國交通運輸事業取得了歷史性成就,綜合交通運輸體系建設實現了突破性進展,“6軸7廊8通道”國家綜合立體交通網主骨架建成率超過90%,交通運輸綜合能力、服務品質、運行效率大幅提升,“人享其行、物暢其流”的美好愿景正在加快實現。

交通運輸部部長劉偉表示,“十四五”規劃確定的17項主要指標中,高速公路建成里程、城市軌道交通運營里程、沿海港口重要港區鐵路進港率、建制村快遞服務通達率、重點領域北斗系統應用率、城市新能源公交車輛占比等6項指標已經于2024年提前完成,高速鐵路營業里程、樞紐機場軌道交通接入率等11項指標年底前將全部完成。

從硬紙板票到電子客票的涅槃,一張火車票的變遷里,藏著中國交通從追趕到領跑的密碼。它既是流動中國的微觀注腳,也是綜合立體交通網的鮮活見證,交通強國的藍圖正轉化為千家萬戶的幸福實景。

【相關閱讀】

“十四五·十四物”系列報道:

之一:從代碼中看中國創新

之二:便民業態“入圈” 幸福生活“出圈”

之三:車間的“智”變,發展的“質”變

之四:一臺相機里的“藍藍天日記”

之五:從一度“綠電”看能源變革中的“民生答卷”

之六:科技筑巢 千頭牦牛在高原“哞”幸福

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像