首套“種出來”的生物面料制作的短裙面世。(受訪者供圖)

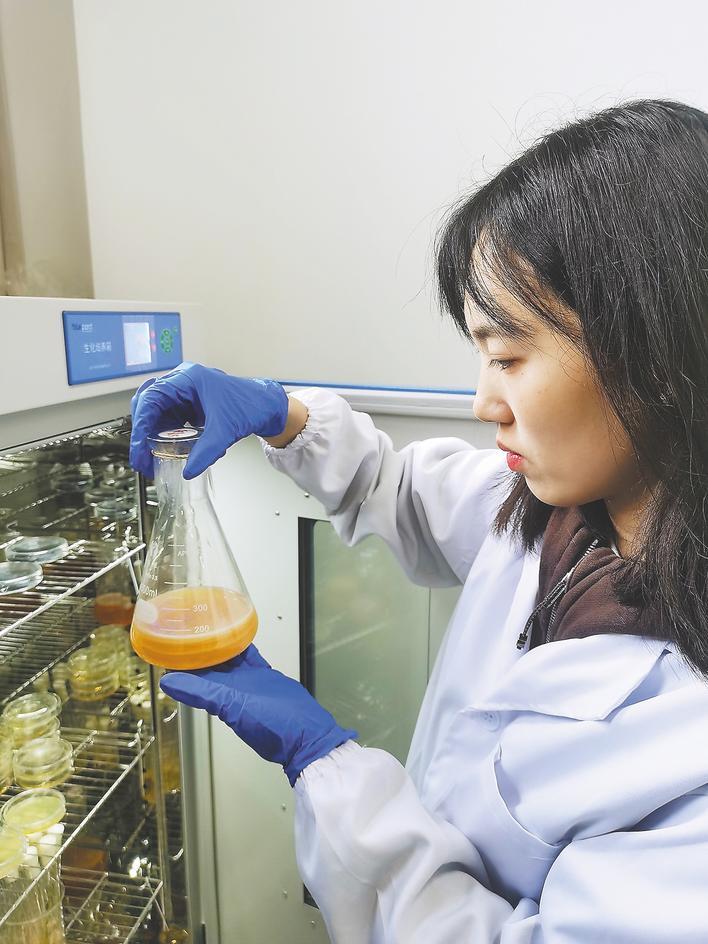

武漢紡織大學研究人員高沖查看菌種“面料”生長情況。 (湖北日報全媒記者 包東喜 攝)

湖北日報訊 (記者包東喜、 通訊員鄭婷)“我們就是現代農民,在實驗室里‘種’衣服!”10月29日,武漢紡織大學徐衛林院士團隊博士生高沖向記者展示一件僅由天然納米纖維素構成的旗袍,這件衣服是通過培養基培育的菌絲材質衣料后加工成的。

高沖稱,團隊正研發在7天內由細菌定制生長出貼合身材的衣服。

據介紹,他們利用一種特殊的產纖細菌,能夠像農作物一樣,在培養基中直接“長出衣料甚至成衣”。

6年前,武漢紡織大學紡織新材料與先進加工全國重點實驗室的研究團隊琢磨如何像種菌菇一樣地種植衣服——他們經過很多次實驗,篩選能高產纖維素的細菌在30攝氏度環境下生長,5到10天即可長出所需的“生物面料”,經過定型,除掉80%的水分,“布料”絲滑而有韌性,經過縫紉即可成衣。

近日,首件成衣面世——“按照我的身材設計的M碼裙子,第一批‘生物面料’每張寬約25厘米、長30厘米,做成了第一件裙子。剩余的碎料被做成了微小版的旗袍和一些手工藝品。”高沖說。

這種菌絲面料如何?現場,記者用力拉扯了一塊菌絲面料,手感濕潤光滑,絲毫沒有拉扯開的跡象。

“菌絲材質衣服適合水洗10次而無損傷,但不保暖,我們計劃做成泳裝和鞋子。”研究人員介紹,在產品性能方面,培育出的細菌纖維面料韌性極強,幾乎“撕不破”,并且具備優異的可拉伸性和透感。廢棄時,這種面料可以完全在土壤中分解,如同植物葉片的降解,實現“零”碳排放。

團隊表示,新型生物面料暫時劃歸“無紡布”范疇,但如何定義還需要進一步探討。

“我們希望能完全種出一件衣服來。”高沖解釋道,這項技術的核心是引導細菌在定制的模具中自然生長。團隊的研究路徑分為兩步:首先是“種”出生物面料,然后通過傳統縫紉技術加工成衣;近期的目標則是直接在完整的衣服模型上“長”出整件成衣。

傳統紡織以棉花為例,種植生長周期在5到6個月,需要經歷種植、采摘、紡紗、織布、制衣等多道復雜工序。而這種“生物制造”方式,僅需一到兩周,直接從源頭塑造最終產品,大幅簡化了流程,節省了時間和各種成本。

高沖介紹,傳統衣物是在制成后才進行染色或添加功能,而細菌纖維素在生長過程中就能與添加的功能材料緊密結合,使得最終產品在水洗、耐磨等耐久性和生物安全性方面表現更出色。這項研究顛覆了人們對服裝制造的傳統認知,為未來紡織業的發展提供了全新的想象方向。

“我們研制的首件生物面料短裙成衣,相繼參加了兩次全國大型創新比賽,獲得金獎和銀獎,國內多家品牌廠商對這種衣服頗感興趣,希望能參與后期中試和量產,研發生物運動面料與涼感服飾。”研究人員透露。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像