極目新聞評論員 屈旌

近日,《心動的信號7》女嘉賓翁青雅跨界主持對資深演員朱珠的專訪,因表現失誤被網友稱為“社交災難現場”,相關話題詞沖上熱搜。

11月2日,翁青雅發文道歉稱:“第一次見朱珠姐,當天真的太激動太緊張了,向您說聲對不起,給您在網上造成打擾了!然后也謝謝大家給我的批評與鼓勵,都看到了,抱歉抱歉抱歉,以后一定會繼續努力繼續成長。”結尾還用網友批評她的話玩梗:“大家以后覺得自己闖禍了真的可以看看翁青雅的探訪。”

翁青雅對朱珠的這次訪談,并不是正式的新聞或專題采訪,而是商業品牌推廣的一個環節,但就是這樣“非專業”的采訪,也因她的一連串失誤而淪為笑談。

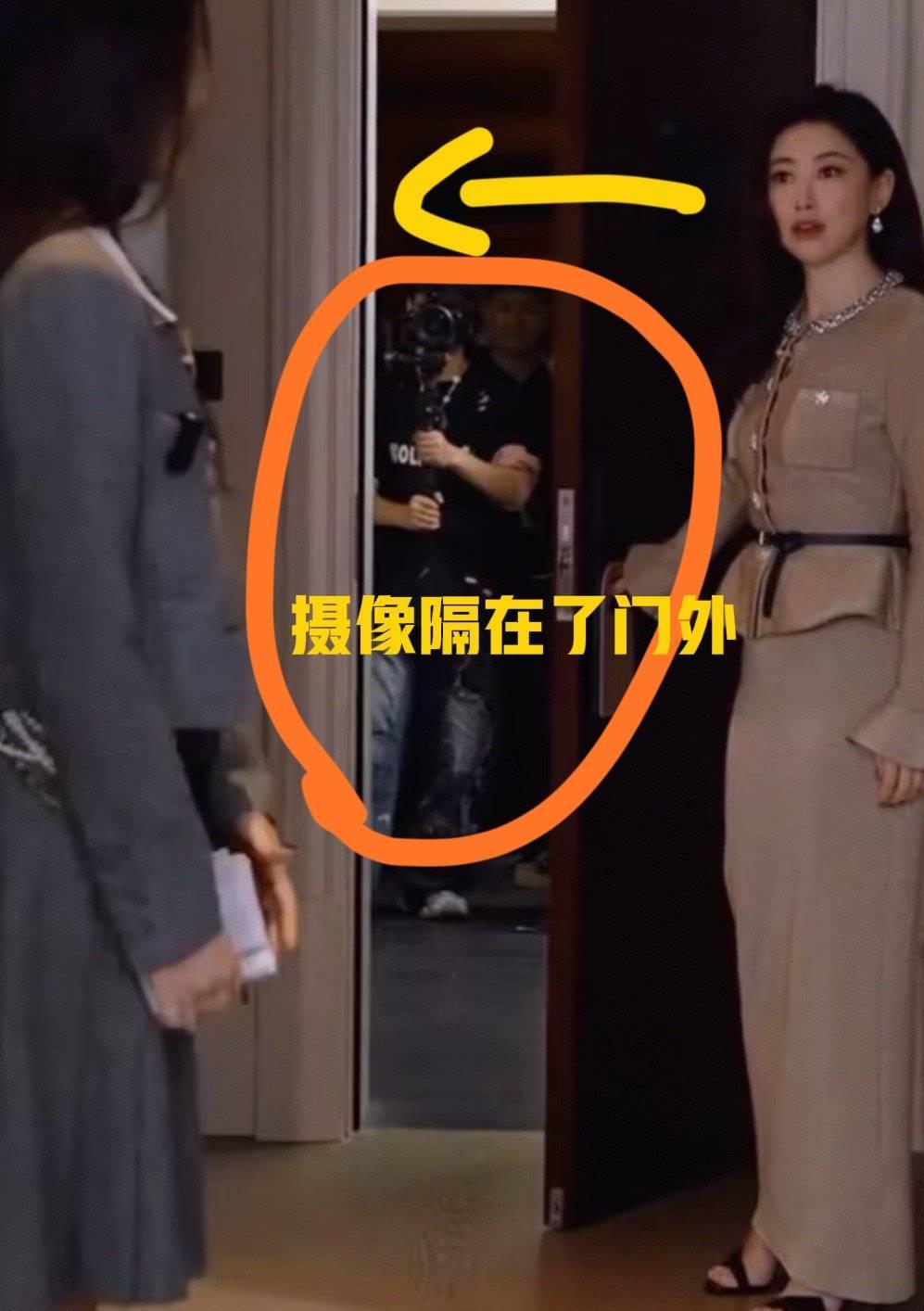

網友總結了她在直播中的一系列不當表現:在朱珠開門后,她徑直走入采訪間,將朱珠留在門口,朱珠一頭霧水地詢問攝像是否需要一起進來;采訪開始前,她搶先坐下,沒有禮讓嘉賓,缺乏職業禮儀;采訪中將活動主題“Self-Portrait”念錯,第一句話就開始“吃螺螄”,提問也停留在穿搭外貌等淺層話題,多次冷場由工作人員介入處理。有網友看完后表示“替人尷尬的毛病犯了”“這個主持人她是非當不可嗎?”

爭議發酵的背后,是大家對“專業人做專業事”的樸素期待。綜藝、娛樂類的主持人,看上去門檻不高,似乎只要形象好、有流量,就能拿起話筒。采訪大牌明星往往被視為能刷臉熟、結識人脈的捷徑。很多藝人在剛入圈時,都會選擇做主持來積累觀眾緣。

因此,當曾主打“頂級白富美”人設的翁青雅,輕輕松松得到了這么好的資源,卻顯得專業能力欠缺,毫無禮貌和常識,很容易激發公眾對“靠臉吃飯”“資源咖”的反感,讓人聯想到職場中那些靠背景、靠關系占據資源,卻毫不珍惜機會的不公現象,從而更加感到憤憤不平。

表面上看,主持人似乎真的很好當,長得好看,有鏡頭感,能念稿就行。事實上,真正優秀的主持人,絕不可能是“念稿機器”,而需要扎實的功底、敏銳的傾聽、快速的應變、深厚的知識儲備,更重要的是,要有對受訪者和工作的充分尊重。汪涵在《我是歌手》中面對歌手突發退賽的沉著應對,董卿在《朗讀者》中每一處細節的妥帖與溫度,撒貝寧在與觀眾和嘉賓互動時常有的“靈光一現”,經常為觀眾所津津樂道。這些備受觀眾喜愛和認可的主持人,用他們的工作表現證明:主持不僅是一項考驗綜合素質的專業技能,更需要在工作實踐中日復一日地積累和修煉。

翁青雅的“翻車”表現恰恰說明,顏值和流量絕不能替代專業和認真。主持人的控場力,來自扎實的基本功、事前充分的準備,以及對職業的敬畏之心。沒有這些,機會越好越容易淪為“公開出丑”。近年來,國家相關部門已印發文件,明確要求播音員和主持人持證上崗,不少在娛樂節目中客串“上崗”的藝人,紛紛加入考證行列。這一趨勢也充分說明,話筒雖輕,責任卻重,行業正回歸專業主義的共識。

對于翁青雅而言,這次采訪“翻車”,應是她職業發展路上的一次深刻教訓,道歉是必要的第一步,道歉之后更需行動,如果她真的想選擇主持人作為發展路徑之一,就需要真正沉下心來,夯實專業基礎,磨煉語言能力,注重采訪禮儀,尊重采訪對象,補上職業素養這一課。

“覺得自己闖禍了就看看翁青雅的采訪”,這句調侃不應拿來為錯誤開脫,而應該成為一種警醒:流量或許能敲開機會之門,但只有扎實的內功才能讓人站穩腳跟。主持人如此,任何行業皆然。在注意力經濟的時代,我們更應珍惜職業操守,堅守專業底線,唯有認真踏實地做好自己想做的事,方能在激烈競爭中站穩腳跟。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像