湖北日報全媒記者 馬文俊 通訊員 徐丹紅

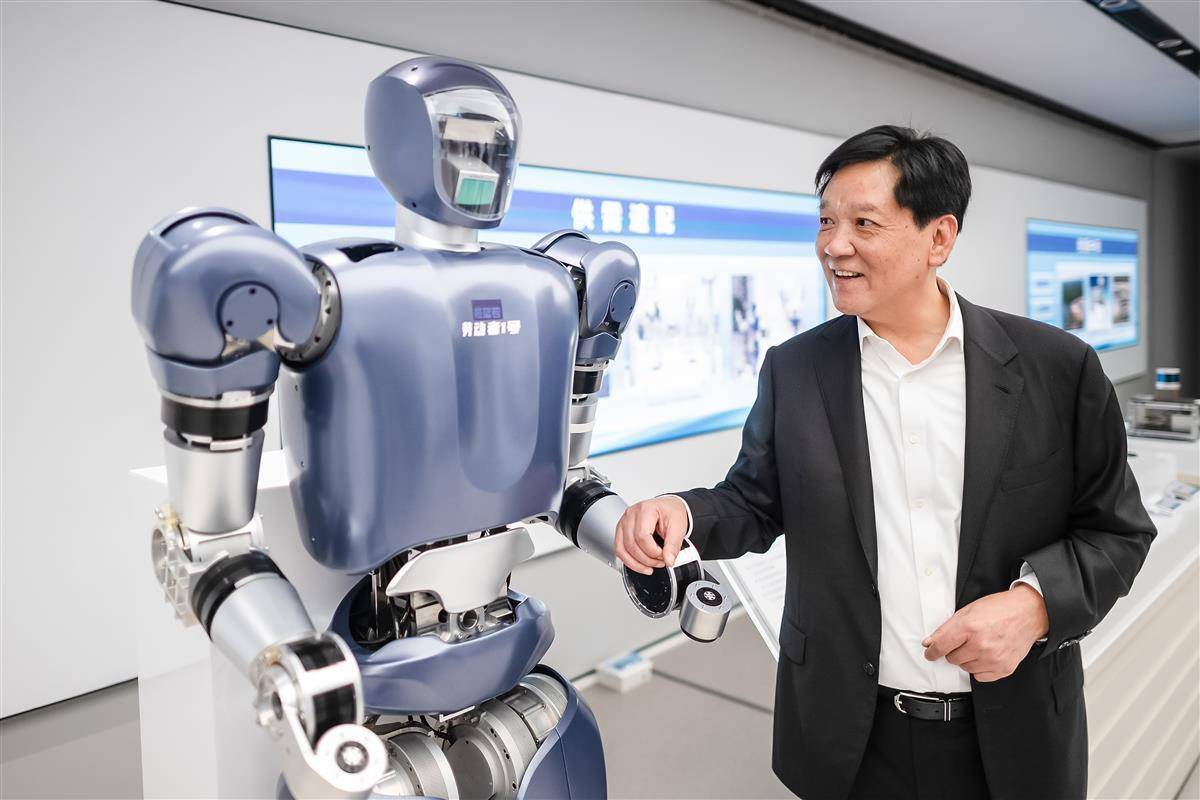

2024年11月5日,在武漢產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究院展廳,武漢格藍若精密技術有限公司董事長竇峭奇和該公司開發(fā)的人形機器人——勞動者1號(小名“大壯”)。 (湖北日報全媒記者 任勇 攝)

去年深秋,習近平總書記到武漢產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展研究院考察時,曾在武漢格藍若智能技術股份有限公司的展位前停下腳步,觀看人形機器人“大壯”的演示,并關切詢問:“明年能不能應用?”

10月30日,當湖北日報全媒記者走進格藍若的實驗室,眼前的景象令人驚喜。

去年初次見面時,盡管身高1.8米、能搬運80斤重物,當時剛剛才半歲的“大壯”,連走路都搖搖晃晃,擺臂的協(xié)調性都成問題。

如今,“大壯”不僅通過強化學習和模仿學習,有了更擬人的步態(tài),能跳舞、做復雜手部動作,導航能力上更是有了質的飛躍,融合多傳感器的“慧眼”,能在2萬平方米區(qū)域內實現(xiàn)自主導航,只需說一句“大壯,跟我走”,它就能聽懂指令,智能跟隨。

格藍若機器人家族在2025東湖論壇上發(fā)布

進步不止體現(xiàn)在技術上,去年的“大壯三兄弟”,今年已發(fā)展成擁有5款機器人的“勞動者家族”,并在前不久舉行的2025東湖論壇上集中發(fā)布。它們中,有近兩米高、能負重作業(yè)的“大個子”,也有1.3米、適合科研教育的小型機器人,還有輪式、四足等不同形態(tài),以適應多種應用場景。

從原型樣機到產品家族,背后是研發(fā)團隊的快速成長。

“總書記希望機器人不是實驗室樣品,而是能真正幫人干活的。”武漢格藍若智能機器人公司項目經理陳燕說,我們牢記囑托,加速奔跑。

今年3月,格藍若將機器人業(yè)務升級為子公司,機器人業(yè)務團隊從30多人迅速擴展到110多人,并與華中科技大學等高校團隊持續(xù)保持深度合作,在機器人關節(jié)模組等關鍵領域實現(xiàn)全自研。

格藍若研發(fā)人員調試人形機器人

如今,由格藍若與中國工程院院士陳學東團隊聯(lián)合研發(fā)的“大壯”,不僅走出了實驗室,更走進了車站、學校、商場,成為湖北智能制造的一張新名片。

眼下,它們正在多個崗位上開始“實習”。在漢口火車站廣場,四足機器人產品9月起就已上崗迎新、疏導人流。華中科技大學、武漢工程大學等高校也購買了格藍若的產品用于科研。不久后,光谷的地鐵站里有望出現(xiàn)“無人小賣部”,由“勞動者家族”機器人擔任店員。

“去年找省內的供應商還很難,今年已經不成問題了。”陳燕說,格藍若的成長,見證了本地產業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展,“目前我們的電子皮膚、電池、雙目相機等核心零部件,九成來自湖北企業(yè)。”

有了本地生態(tài)伙伴的高效對接支持,剛剛實現(xiàn)商業(yè)化的格藍若人形機器人,今年的訂單額超千萬元,涉及文旅、科研、工業(yè)等多個領域。火熱的市場訂單,不僅讓企業(yè)將擴產提上日程,還讓其在江西、云南等地設立子公司的計劃加速落地。

“明年我們的訂單額預計可達5000萬元,2027年目標1.5億元。”展望未來,陳燕滿懷信心。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網(wǎng)絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業(yè)務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節(jié)目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證 1706144 -

互聯(lián)網(wǎng)出版許可證 (鄂)字3號 -

營業(yè)執(zhí)照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號

鄂公網(wǎng)安備 42010602000206號

版權為 荊楚網(wǎng) www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像