武創院與深交所科技成果與知識產權交易中心共建“科技成果轉移轉化湖北服務窗口”。

武創院2025年創新生態伙伴大會上,專家學者縱論科技創新和產業創新深度融合發展。

今年8月,美國麻省理工學院代表團訪問武創院。

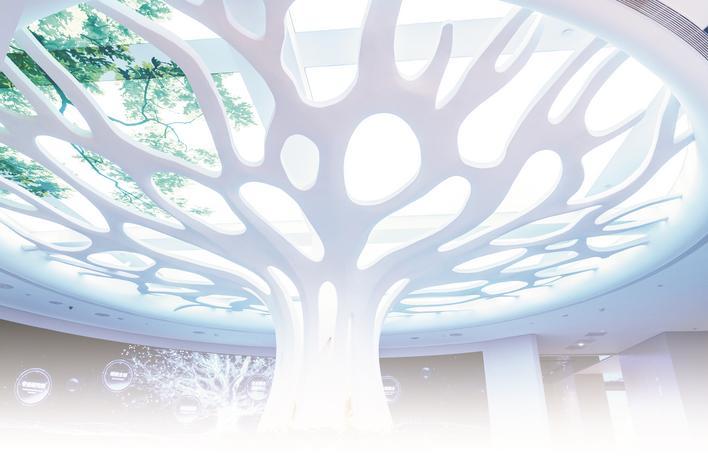

武創院生物技術與轉化醫學創新樞紐全新創新空間。

武創院

科技創新,發展新質生產力的“核心要素”,世界百年變局的“關鍵變量”。

這道中國式現代化建設的關鍵命題,始終是習近平總書記念茲在茲的大事。

2024年11月5日,習近平總書記來到湖北武漢產業創新發展研究院(以下簡稱“武創院”)考察。在武創院展廳中央的科創之樹旁,面對濟濟一堂的科技工作者和企業家,他語重心長道:“科技高峰和產業高峰都要靠我們自己去攀登。”

科技高峰就像自然界的崇山峻嶺,永遠等待著開拓者的攀登和探索。而產業高峰就像人類自己壘砌的山脈,每一層的夯實都依賴無數人的協作與積累。

習近平總書記以此雙重隱喻,鼓勵廣大科技工作者和企業家大膽創新、勇于攀登。

武創院之所以受到廣泛關注,是因為這家新型研發機構鏈接了高校院所、龍頭企業、投資機構等創新資源,助推高校院所的研發成果與企業需求精準匹配、高效落地,著力破解了成果轉化“最后一公里”難題。

“實現高水平科技自立自強、發展新質生產力,對科技創新和產業創新融合提出了更為迫切的需求。”

牢記習近平總書記的殷殷囑托,武創院在加快推動科技創新和產業創新融合發展、加大科技成果轉化應用力度上按下了快進鍵。

過去這一年,武創院堅持平臺孵化,打造聚合裂變的創新引擎,平臺上集聚的創新要素越來越多——

迄今為止,武創院已和全國60余家高校院所建立深度合作關系,與近千家不同類型企業合作,鏈接了百余家投資機構,成立7支產業基金。打造的100多家創新單元、累計匯聚中外院士23人,創新創業人才1000余人。具有全國影響力的科技成果轉化應用體系加快建成。

過去這一年,武創院堅持資本賦能,完善全周期持續助推機制,科技成果轉化體制機制創新有了更多生動注腳——

針對成果轉化關鍵環節面臨的失敗風險高、不確定性大、市場化資本介入意愿不強等問題,持續探索“撥轉股”支持模式。截至目前,武創院院屬“撥轉股”項目中已有三分之一成功“轉股”,實現從“財政支持”到“資本接力”的閉環。武創院正成為眾多專業投資人口中的“中部硬科技創投風向標”。

過去這一年,武創院堅持生態聚合,共創“樞紐型”創新平臺,把“朋友圈”“生態圈”建到全國乃至全世界——

在新型研發機構組織模式基礎上,迭代演化出資源集聚、人才匯聚、深度協同的“樞紐型”產業創新合作機制。武創院扎根武漢,其創新合作的枝葉不斷伸展——在湖北省內多個地市州,省外京津冀、長三角、珠三角等經濟熱點區域,甚至德國、西班牙、塞爾維亞、阿聯酋等地,都能找到武創院的共創共研伙伴。

長三角國家技術創新中心工程教育與國內合作部主任肖功海認為,武創院在推動科技創新和產業創新深度融合上闖出了新路。當其他平臺還在糾結“該推誰一把”時,武創院已將自己變為轉化鏈條的重要一環——既是動力源,也是傳動軸,躬身入局親自參與,破除產學研“各彈各調”的轉化梗阻。

“總書記對武創院的考察,對我們來說是莫大的鼓舞,更是巨大的鞭策。如今,武創院初步建成了破解科技成果轉化難題的閉環體系。我們要不負總書記的囑托和期待。您站立的地方,科創之樹枝繁葉茂!”武創院院長李錫玲說。

展望未來,武創院將始終錨定習近平總書記賦予湖北加快建成中部地區崛起的重要戰略支點的使命定位,進一步強化創新資源集聚、促進創新要素融合、加快創新主體催化、擴大創新開放合作,推動更多高水平創新團隊、高質量創新成果在湖北落地、轉化,鏈接全球一流創新資源,助力湖北打造具有全國影響力的科技創新高地。

從

看大勢到順大勢

做大事才能成大事

武創院,武漢深化科技體制改革的“試驗田”。

2022年4月,武漢獲批建設具有全國影響力科技創新中心的當月,武創院正式啟動運行。

在武創院打造的生態圈里,既有院士專家團隊及一流高校院所的科技創新資源,也聚集了產業鏈上下游領軍企業和專業的投資機構,構建起以市場為導向、以技術為支撐、以資本為紐帶的合作平臺,織就出政產學研金服用“北斗七星式”的創新支持體系。

“經濟重振的關鍵時刻,武漢市委、市政府投入巨大資源建設武創院,體現了武漢勇攀科技高峰和產業高峰的信心。”武創院院長李錫玲認為。

武漢高校院所眾多,科教、人才資源豐富,是科技成果轉化的良田沃土。設立武創院的目的,就是要直面科技成果轉化這一世界性難題,回答好“為何創新、為誰創新、創新什么、怎么創新”等問題,讓創新更好地服務于應用。從這個角度來說,武創院既是武漢創新生態的建設者,也是武漢產業升級的推動者。

武創院有關負責人說,如果新型研發機構與科學家、企業家以及投資人的目標不一致,難以建立互信,成果轉化的效率提升就無從談起。而對科研成果持有者來說,技術和產品如果無法精準服務用戶和市場,這樣的創新就是無的放矢。武創院的愿景,是建設以需求為導向、運行機制靈活高效、研發轉化體系健全、對接國際一流水平的新型研發機構。它的新,體現在以新技術催生新產業,以新模式激發新動能。

過去3年多時間里,武創院堅持做“政府不能做、高校院所不愿做、企業做不了,但科技創新又必須要做”的事,讓科學家敢干、企業家敢闖、投資人敢投,創造出一系列亮眼成果:生命工具所通過“撥轉股”支持的三款心血管領域全球首創產品,正加快從科學家的“發現”變成老百姓用得上的“產品”;智軟所自主研發的國產CAE仿真軟件,打破國外同類軟件壟斷局面,為船舶產業鏈自主可控打牢“中國底座”;華中科技大學張靜宇研究員的“超大容量超長壽命玻璃多維光存儲技術”項目獲得國賽最高獎“卓越獎”,正在武創院的支持下開展產業化落地;院屬“撥轉股”項目中三分之一已經成功“轉股”……

在李錫玲看來,武創院從成立至今一直在爬坡越坎、滾石上山,既不能停,更不能退,甚至不能慢。湖北省、武漢市對武創院寄予厚望,武創院不僅要在科技創新和產業創新融合發展之路上作出探索,更要立足中部為湖北“支點建設”作貢獻,為中國加快實現科技自立自強作貢獻,“黨中央高度重視中部地區發展,武創院誕生在最好的時代,我們看大勢是為了順大勢,做大事才能成大事。”

從

科技創新到產業創新

創新生態蔚然成勢

10月28日,第三屆全國博士后創新創業大賽總決賽在福建泉州閉幕,來自湖北的荊楚人形機器人項目斬獲大賽金獎。

從靜態展示到蹣跚學步,從穩定行走到“上崗”在即,不到一年時間里,荊楚人形機器人飛速成長,成為湖北科技成果轉化的明星企業。

人形機器人是當前最火熱的賽道,研發人形機器人的目的之一,就是要讓它們協助甚至代替人類完成無法勝任或者高風險工作。從這個角度來說,人形機器人是典型的“以用為導向”的創新實踐。

作為武創院激光應用與高端裝備創新樞紐孵化的項目,荊楚人形機器人從獲得投資的那一天起,就明確要實現從“站起來到走起來再到用起來”,它的研發場景就是應用場景。“通過‘產業需求牽引、科研團隊研發、地方政府支持、創新平臺賦能’的協同創新模式實現產業化,荊楚人形機器人身上形成了‘政產學研金服用’的全要素閉環。”武創院有關負責人說。

如果科技創新不是以用為導向,研發與市場就會脫節,這是科技創新和產業創新融合發展的迫切之所在。

2024年全國顛覆性技術創新大賽將最高榮譽卓越獎,授予了華中科技大學張靜宇研究員團隊的“巨量信息低成本超長壽命玻璃多維存儲技術”。這項突破性成果在武創院“撥轉股”模式支持下叩開產業化的大門。

“過去我們在學校體系中要花10年時間去構建一個專業團隊,但在武創院項目經費的支持下,我們只用了半年時間。”張靜宇說,依托這項技術設立的武漢一堯科技有限公司,正全力推動量產。

在搜索引擎中查找武創院相關報道不難發現,過去3年時間里,外界關注武創院的角度發生了一些變化:從起初的成立了多少家創新單元,逐漸過渡到構建了怎樣的創新體系。這意味著武創院在推動科技創新和產業創新融合發展的過程中,實現了從打造創新個體到布局創新生態的躍遷。

今年4月,武創院首批產業創新樞紐揭牌。武創院生命科學工具產業研究所(簡稱生命工具所)所長、生物技術與轉化醫學創新樞紐主任、愛博泰克創始人吳知才認為,在交通領域,樞紐指具備很強通達性的區域節點,而在科技創新領域,樞紐往往意味著資源集聚能力和對外賦能水平。

生命工具所是武創院打造的首個研究所,如今已成為湖北生命科學工具產業全鏈條的“引領者”。“生命工具所成立以來,我們在遴選項目的過程中不斷梳理經驗和做法、迭代升級。現在,我們有撥轉股資金池、有產業基金、有一批技術經理人,資源更豐富、團隊更完善,有能力為科技創新和產業創新融合發展當好連接器和賦能者。”吳知才說,創新樞紐的資源集聚度更高、靶向推動成果轉化更精準。

習近平總書記考察武創院時,為辦院理念“因聚而變 惟創則新”點贊,認為這就是體制機制創新。如今再回看武創院走過的歷程,對科技創新和產業創新融合發展的探索,就是一首“聚和創的交響曲”。

從建平臺到聚資源,再到創模式和啟新篇,如今的武創院是一個資源匯聚的大樞紐。在這個樞紐上,創新要素彼此之間碰撞火花、產生交集、尋求合作、產出成果,“創新資源的集聚是解答成果轉化難題的前提,武創院和生態伙伴們攜手蹚出了一條新路。”李錫玲說。

從

引進來到走出去

樞紐平臺九州通衢

成立以來,武創院分別攜手中國科學院劉勝、陳十一、丁漢三位院士共建三家專業研究所。

通過搭建這些高能級平臺,武創院把優質項目引進來了、把重點產業請回來了、把頂尖人才留下來了。伴隨著創新單元數量的不斷增長,武創院匯聚創新資源的磁吸效應越來越強,造血能力也在加速提升。

李錫玲說,武創院致力于做創新資源的集聚者、融合者、催化者,只有集聚了足夠多、足夠強的創新資源,融合、催化乃至裂變才有發生的可能。

持同樣觀點的,還有諾貝爾化學獎得主、美國斯坦福大學教授邁克爾·萊維特團隊。

今年二月,萊維特團隊與武創院合作共建的AI蛋白質設計研究所啟動運營。雙方從開始接觸到達成合作,用時不到3個月,“武創院速度”可見一斑。

萊維特團隊成員、復旦大學教授馬劍鵬說,團隊高度認可武創院生命工具所以“撥轉股”方式打造成果轉化“共投共擔”機制的創新實踐,“蛋白質設計這件事非常難,我們有好的科研成果,光谷有好的營商環境,武創院有好的轉化環境,加上人工智能賦能,產業化的時間和放大點到了。”

武創院與萊維特團隊合作的經歷說明,創新從來不是閉門造車的孤島工程,而是全球智慧共同澆灌的繁花。武創院在充分激發本土科創主體活力的同時,還通過建設海外離岸科創中心等方式鏈接全球科創資源。

去年4月,武創院與貝爾格萊德大學塞爾維亞共和國國家生物研究所簽署合作協議,在塞共建聯合創新中心。一個月后,武創院組織多家創新單元企業赴塞參加第66屆國際工藝和技術成果博覽會,展示最新技術成果、拓展海外市場。

今年5月,武創院代表團訪問德國和西班牙,與當地一批科研機構、投資機構達成戰略合作,旗下多家創新單元也在海外覓得發展新機遇。

從這個角度來說,科技創新領域的樞紐與交通領域的樞紐概念具有很高的相似性——大到一座機場,小到一個高速出入口,樞紐一定要具備雙向導流功能,既能“引進來”,也能“走出去”。

據介紹,目前,武創院已和省外京津冀、長三角、粵港澳大灣區,以及西班牙、塞爾維亞、阿聯酋等國的20多個創新機構和國際化組織開展合作,立足中部鏈接更多海內外資源。

從引進來、請回來、留下來,到走出去、帶出去、拓展開,武創院已經逐步建成一個匯聚高端資源、培育創新主體、引領未來產業的九州通衢式“樞紐型”創新平臺,成為立足武漢、輻射全國的產業創新體系中不可或缺的重要一環。在武創院構建的創新體系內,一批海內外高校院所、領軍企業和投資機構攜手共建“共投共擔”的轉化共同體,正共同助推湖北武漢打造全國科技成果轉化的優選地。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像