極目新聞評論員 屈旌

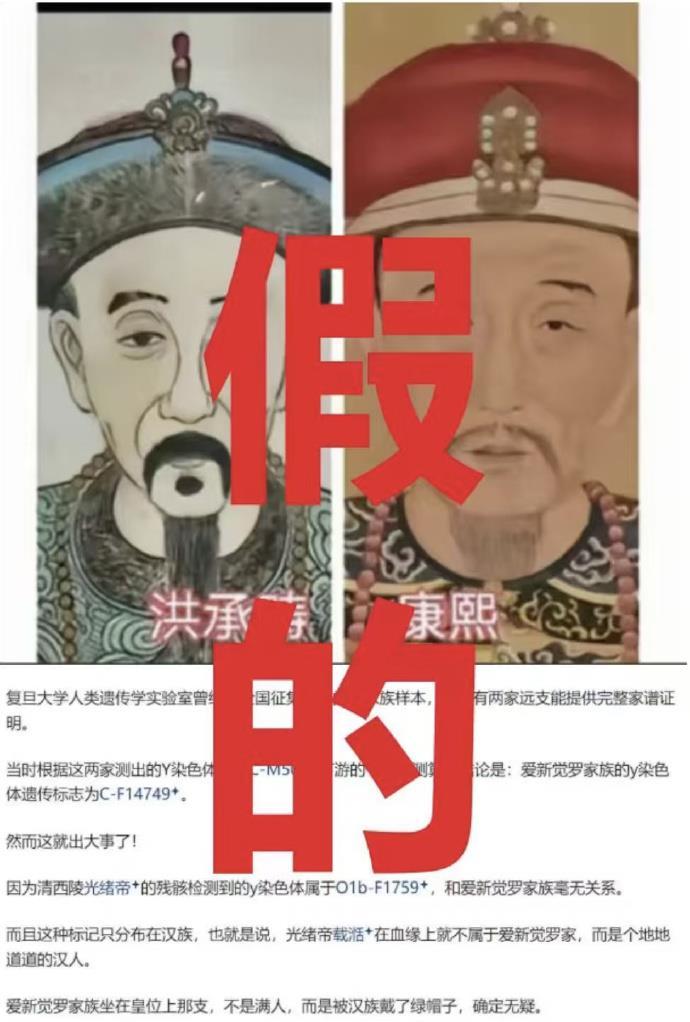

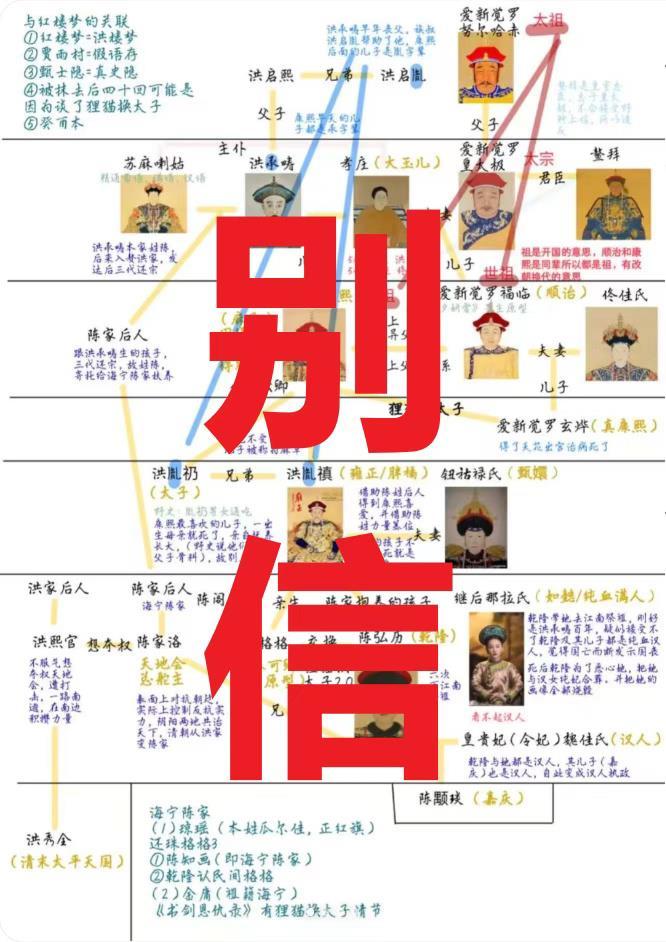

近期,關于“康熙生父為洪承疇”的野史假說在網絡上爆火,傳聞稱洪承疇“貍貓換太子”云云,并列舉一系列證據,比如光緒帝Y染色體遺傳標記與愛新覺羅家族沒關系,康熙畫像與其父祖并不相似等,一時間,“康熙變洪熙”“康熙塌房”的話題熱度飆升。

近日,中央民族大學社會學與民族學學院副教授,首位通過DNA研究確定清太祖努爾哈赤Y染色體類型的分子人類學研究者嚴實回應此事稱,分子人類學作為研究,采樣過程十分嚴謹,自己曾在2019年采樣過雍正第五子和恭親王弘晝的后代,結果確實來自努爾哈赤C2b1a2b1-F14751這條支系。國際上,古DNA取得突破是在2010年,因此他質疑部分假說中提到的“光緒的Y染色體是O1b-F1759”的信息點,也就是說,所謂的“換種論”不能成立。(據11月6日中國新聞周刊)

三百年前的康熙,為何突然成為網絡熱議的八卦主角?首先,是“貍貓換太子”這類宮闈秘聞刺激又新奇,自帶話題張力,人們熱衷于在虛擬世界中探討這種“顛覆認知”的話題,享受著在歷史長河中“尋寶探秘”的快感。野史越“野”,越能“調味”生活,更是各路“博主”蹭流量的絕佳素材;

再者,洪承疇則是降清漢臣,包裝偽科學基因論,將兩人強行“綁定”,滿足了看客獵奇的心理,如隱晦地投射孝莊皇太后“私情”,這樣的敘事也符合現在流行的“大女主”視角,讓人津津樂道。

當然,各種宮廷劇、權斗劇多年來的渲染也功不可沒,很多網友在討論此事時都拿影視劇的情節當成證據,分不清“戲說”和“胡說”,可視化帶來的沖擊力也讓野史橋段傳得更快更猛。

雖然專家給出了“無稽之談”的明確結論,但可以想見,很多網友肯定是沒當一回事,因為當下,“說著玩玩又何妨”“不能證實也不能證偽啊”“誰否認就是誰著急了”等類似評論,已經比比皆是。

野史的“花園”里從來都不缺少游客,玄之又玄的故事當然會比枯燥煩瑣的考證更迷人,但如果將歷史討論過度娛樂化,將碎片化的拼接和臆測當成歷史的“鐵證”,就會滋生對科學的漠視,助長對謠言的縱容,對歷史真相的追尋就會陷入“無意義”的虛妄之中。

野史存在已久,清代帝王家更是野史“富礦”,各種軼聞趣事、民間傳說填補了正史的縫隙,激活了普通人對歷史的興趣,也為歷史研究提供新的視角和線索。然而,野史可以“野”,卻不能“發瘋”。當曲解和獵奇壓倒理性探討時,當懷疑一切成為普遍態度時,歷史將不再是社會共同記憶的基石,而淪為任人肆意涂抹的畫布。

而且,現在很多野史都借助AI生成傳播,野史成“瘋”可能會污染歷史語料。當AI把段子當成了史料,將想象當作了實證,不斷地生成謬誤信息,將正史淹沒在海量的“野史”中,更會動搖史學研究與歷史傳承的根基。

對待突然爆火的“康熙秘史”,不妨以開放心態容納討論,但也要以科學思維守住底線。野史可以是歷史的“旁注”,但存疑的史料不能成為歷史的“正篇”。面對一些過于驚世駭俗的說法,不妨多問一句“證據在哪?”“來源可信嗎?”

正如嚴實所言,歷史研究孤證不立,譜系與DNA的交叉驗證才是關鍵,五千年中國的歷史不能輕易被算法爆款帶偏。

最重要的是,要重新審視對待歷史的態度。歷史不是“爽文”劇本,而是我們共同的來源與根脈,它當然不能是任人打扮的小姑娘,但也不是任人抱養的小男孩,更不是流量狂歡的墊腳石。野史之“野”應是視角的多元與細節的鮮活,而非毫無底線的虛構與妄言。堅守理性底線,尊重科學考證,創新科普方式,才能讓正史與野史相得益彰,真正讀懂歷史立體生動的面貌。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像