圖源人民日報微博

湖北日報評論員 張雙雙

國家文物局發布數據顯示,“十四五”時期,35批次537件/套流失文物跨越山海重返祖國懷抱。

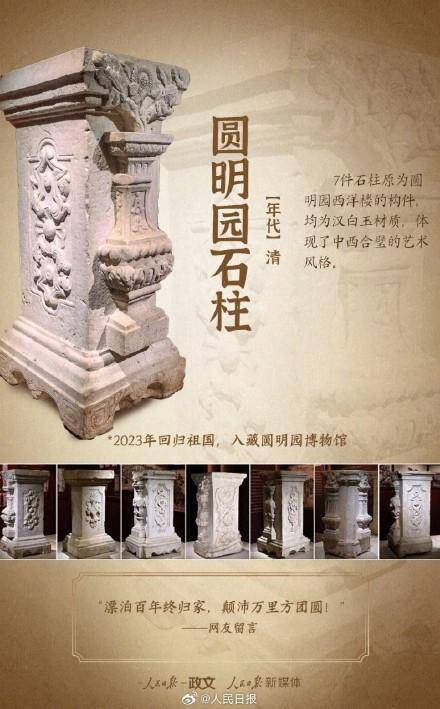

從西周晚期的豐邢叔簋到戰國的長沙子彈庫帛書,從圓明園的漢白玉石柱到北朝至隋的彩繪貼金浮雕石床前檔,這些承載著中華文明基因的國寶,歷經顛沛流離最終歸鄉。文物歸鄉不只是器物的回流,更是文化根脈的接續、民族尊嚴的彰顯,是國家復興路上最動人的文化注腳。

文物是歷史的“活化石”,每一件回歸的國寶都藏著中華文明的密碼。長沙子彈庫戰國帛書作為中國最早的帛書,其《五行令》《攻守占》的文字記載,為研究先秦思想與軍事文化提供了獨一無二的實物佐證;新石器時代的馬家窯文化彩陶,涵蓋馬家窯、半山、馬廠三種類型,直觀呈現了中華文明起源階段的藝術審美與生活智慧;西漢帶蓋銅鈁精湛的鑄造工藝,見證了古代工匠的巧奪天工與漢代手工業的鼎盛。這些文物歷經盜掘、流轉的磨難,依然保留著中華文明的印記,它們的回歸讓我們得以更完整地拼接歷史碎片,觸摸文明的溫度。

回溯歷史,近代中國積貧積弱,戰火紛飛中,無數國寶在劫掠與盜掘中流失海外,成為中華民族難以愈合的傷痛。隨著中國綜合國力的穩步提升,我們不再被動失語,而是主動構建起完善的流失文物追索返還工作體系,通過法律訴訟厘清權屬,借助國際合作搭建橋梁,依托民間捐贈凝聚力量,多措并舉讓越來越多流失文物有了回家的可能。這種追索不僅是對歷史正義的伸張,更是對“文化主權”的捍衛,彰顯了一個民族對自身文化的珍視與擔當。

每一次文物回歸,都牽動著中華兒女的心弦。通過文物展覽、專題講座等形式,文物回歸的社會共識不斷形成。社會組織、企業和個人參與支持文物追索工作,讓一次次文物回歸成為民眾積極參與的文化活動,彰顯著中華兒女守護民族記憶、傳承歷史文脈的堅定決心。在互聯網上,海外留學生用微短劇的形式,采取“文物擬人化”的表達,講述海外文物漫漫回家路。成千上萬的網友留言:“希望家國永安,期待流失海外的中國文物都能早日回家!”文物的回歸不僅是物質實體的歸來,更促進文化自覺的提升與文化自信的增強。

國寶回家不是終點,而是文化傳承的起點。更加注重回歸文物的保護與活化利用,以專業技術守護文物的物理安全與歷史信息,留存好文明的物質載體;也通過創新展覽、數字化呈現、跨界傳播等方式,讓文物走進大眾生活,讓其中的文化密碼、精神內核被感知、被認同,守護好有形的文化遺產,讓無形的民族精神在當代傳承永續。

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像