北京人的方向感似乎與生俱來

走哪兒都分得清東南西北

嘖嘖~~

但是你以為

北京人自帶導航

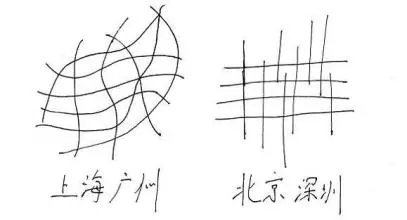

是因為路都是正南正北的豆腐塊?

還真不是!

北京的路

也有不少斜的

還斜得出名

今兒個

就帶您認識幾條北京的

“彎門斜道”

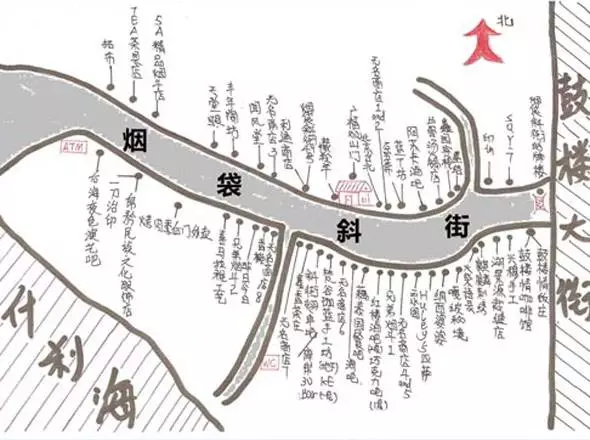

老北京的縮影——煙袋斜街

煙袋斜街形成于明代中葉,距今已有五百多年的歷史。原名“鼓樓斜街”,因為當時居住在北城的旗人,大都嗜好抽旱煙或水煙,煙葉裝在煙袋中, 清末才改稱“煙袋斜街”。

煙袋斜街舊時還叫 “小琉璃廠”。原來,什剎海在過去周邊都是王府,滿清滅亡后,皇宮貴族失去了經濟來源,他們就變賣家里的古玩,應運而生,這里就出現了很多收古玩的地方。

煙袋斜街寬大約5、6米,232米長。雖不寬不長,卻是老北京的縮影。

“義和軒”是賣酒的酒鋪,外號叫“大酒缸”,門口就有賣下酒菜的,爆肚張就擺攤在大酒缸門口。喝酒的要吃,跑堂的就去門口叫點;“黎光閣”裱畫鋪在北京很有名,裱畫的師傅能仿造宮廷里的書畫及手卷。畫家溥儒、齊白石以及一些收藏家也常來光顧;還有“潘布昆”西服店,是北京西裝剪裁業的發源地;“祿順興”做的旗袍是改良型的,解放前電影明星穿的旗袍,據說就是祿順興這里改良的。

曾招待藩王的外館斜街

東起安定門外大街,西至黃寺大街。大體呈東西走向,東段略偏向東南。因街位于原外館地區,故名外館,亦名哈爾哈館。

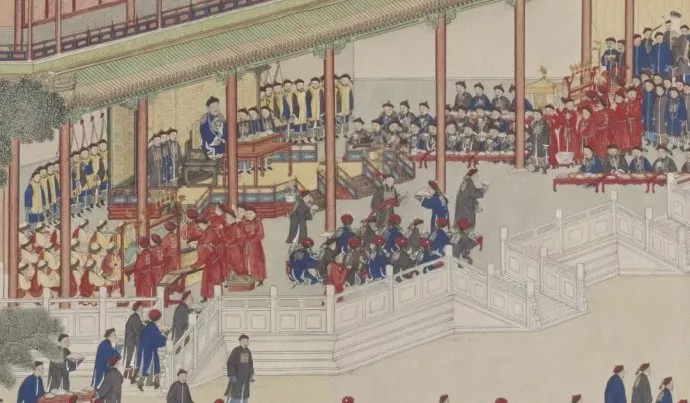

所謂“外館”,是針對“內館”而言的,不管內館還是外館,都是接待蒙古王公的場所;根據夏仁虎《舊京瑣記》的記載,接待蒙古人的賓館,在東交民巷的叫做內館,在安定門外西北方向、黃寺東側的叫做外館;外館隸屬于清廷理藩院。

外館始建于明代,是京城六館之一。這里隸屬于清廷理藩院接待少數民族上層人士的地方。據《清會典》載,蒙古王公和西藏黃教領袖按照“年班制度”,每年輪班進京朝貢,謁見皇上,被分別安排在外館和黃寺居住。他們的隨員及商人也在此與內地商人貿易,使得這個區域當時十分繁華。由于從黃寺、外館進入內城最便捷的交通就是從東南方向的安定門進入,因此很容易走出一條西北、東南走向的斜街。

乾隆時期繪制的《紫光閣賜宴圖》(局部)

席地而坐的蒙古王公,與皇帝一起吃飯(局部)

另據傳,當時外館占地四十八畝,因當時蒙古共有四十八家王公貴族,故設大小宅院四十八所。一些隨員及商人則用騾、馬、駱駝載運皮毛、藥材等土特產,搭帳篷在此,與內地商人運來的絲綢、布匹、金銀首飾等進行易貨交易。此地與西鄰的黃寺在清時期是十分繁華的地區。

媒婆火了一條街——楊梅竹斜街

楊梅竹斜街的走向自東北向西南傾斜,故而得名。街長496米,東起煤市街,西到延壽街。清朝乾隆十五年《京城全圖》中,標注為“楊媒斜街”。據說這是因為清朝前期,這條斜街居住著一位善于說媒的楊媒婆。清朝光緒年間,雅化為“楊梅竹斜街”。

楊梅竹以前是一條文化街,清乾隆年間的東閣大學士梁詩正和現代文學家沈從文都曾經住在這條街上。在民國時期,該街上有世界書局、中正書局、開明書局、廣益書局、環球書局、大眾書局、中華印書局等7家書局,這可都是當時的出版企業。

如今,串聯著大柵欄和琉璃廠的楊梅竹斜街,也是古色古香,文化味兒歷史味兒十足,至今還保留著“高級會所”青云閣的后門,蔡鍔可就是在此結識的小鳳仙哦。

鐵樹斜街沒鐵樹

櫻桃斜街種櫻桃

棕樹斜街有寡婦

……

在北京的胡同中,鐵樹斜街距今已有近 900 年的前史。不要以為鐵樹斜街與鐵樹有關!鐵樹斜街根本就沒種過鐵樹!本來這條街在明朝時只稱斜街,從未種過什么鐵樹。而鐵樹街上最有名的就是于1914年創辦的北京以致中國第一家女澡堂子“潤身女浴所”。

棕樹斜街原來叫王廣福斜街,再往前,叫王寡婦斜街。清朝時這里妓院較多,有店家為吸引客人,就想辦法弄來窮人家的女兒。據說有個姓王的中年婦女死了丈夫,人們叫她王寡婦,她在這條街上開設的妓院很有名氣,所以人們一說到這個地方時就說:“到王寡婦街。”叫的久了,就得有了“王寡婦斜街”這個街名。

明朝時候,櫻桃斜街這里有羊氈作坊,所以在《京師五城坊巷胡同集》中記有“楊氈胡同”。“楊”可能是“羊”的諧音,也可能是這個羊氈作坊的掌柜姓楊。清朝乾隆年間已改稱“櫻桃斜街”,沿用至今。相傳是因為該街中曾有櫻桃樹,又因為街道走向偏斜,故而得名。

北京的斜街是怎么來的?

楊梅竹斜街與附近的鐵樹斜街、櫻桃斜街、棕樹斜街,其實都是人走出來的。元朝滅金朝后,元朝政府放棄金中都城,在金中都城東北面另建元大都城。金中都城的施仁門(位于今虎坊橋西側)內的丁字街(位于今菜市口附近)是一個繁華市場。新建的元大都城的商業尚沒有發展起來,所以大都城內的百姓很多都到中都城購買所需物品。出大都城麗正門(今正陽門)向西南到丁字街,逐漸被百姓們走出一條從東北向西南的道路,便是這些斜街的來歷。