在黃石市陽新縣白沙鎮汪武頸村,目之所及,處處碩果累累,一派豐收景象。

據汪武頸村村支書黃朝寅介紹,幾年前,該村既是省級重點貧困村,又是"三類村",全村430戶2565人,建檔立卡貧困戶109戶384人,不僅村集體經濟"空殼",還欠債160萬元。

2015年秋,陽新縣檢察院開始結對幫扶汪武頸村,通過強化黨建引領配"班子",加大力度興產業等措施,2019年該村實現"脫貧摘帽",村集體經濟收入20多萬元,獲黃石市授予"紅旗型黨支部"稱號。

改善居住環境,煥發農村新"活力"

2015年8月20日,陽新縣檢察院駐白沙鎮汪武頸村第一書記兼扶貧工作隊長樊保華開始進村扶貧,當時的他深感肩上的擔子重、責任大。他詳細了解農戶生產生活情況,傾聽貧困戶的呼聲,謀劃脫貧致富之路。駐村第一個月,樊保華在村里工作了28天,村民看在眼里,記在心上。

出行難,一直是汪武頸村老百姓的頭疼事。

"民生無小事,枝葉總關情。"陽新縣檢察院扶貧工作隊把村組道路建設作為開展幫扶的頭等大事,先后協調相關部門整修加寬擴建村主要干道4.7公里的水泥路,再搶修環村通組公路12公里,徹底解決了群眾的出行難題。道路不僅聯通了外面的世界,還讓農民的農副產品走向了市場。

近5年來,陽新縣檢察院駐村扶貧工作隊在各級領導的支持下,千方百計跑項目、籌資金,幫助汪武頸村新建了黨員群眾服務中心、村衛生室、農民文化活動廣場等,使汪武頸村的人居環境得到不斷改善。

興產業跑銷路,拔掉窮根"摘帽子"

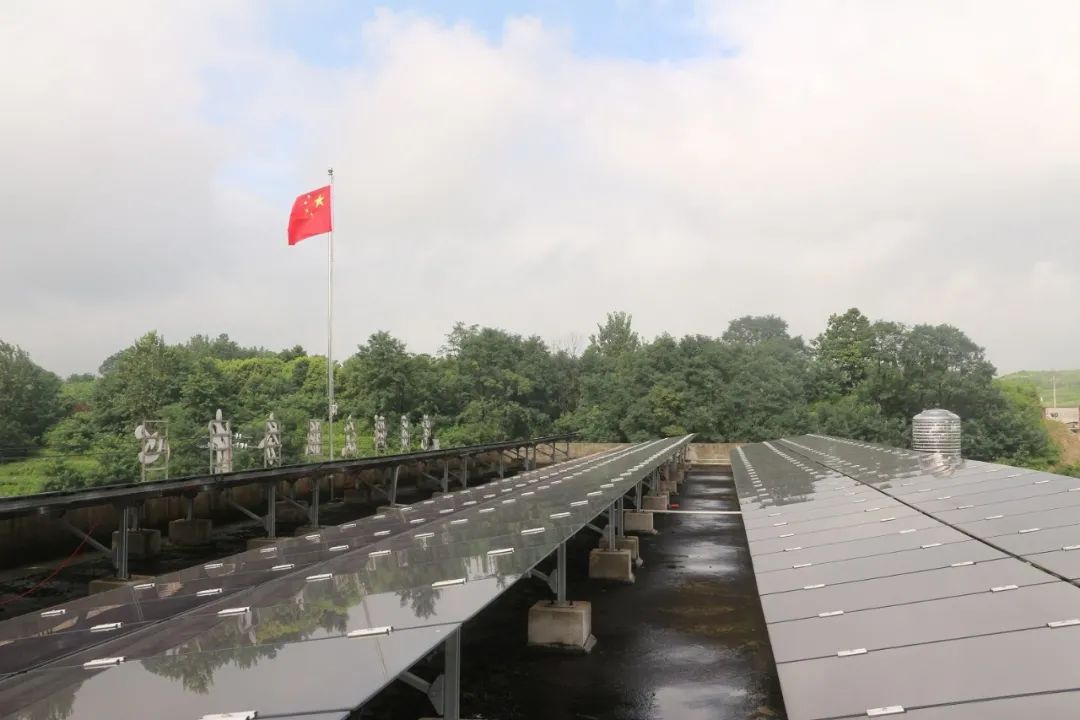

"只有產業興旺了,才能聚攏人氣和財氣。"黃朝寅說。陽新縣檢察院駐村扶貧工作隊和村兩委通過推行"村黨部+公司+產業基地+貧困戶"模式,以落實土地流轉、村集體資金和貧困農民扶持資金及勞動力入股經營等方法,發展生態產業園300畝、蓮蝦套養基地200畝、光伏發電40KW,并成功幫助37戶貧困戶脫貧致富。

"以前縣城打零工,收入不穩定。現在好了,可以在家門口務工,每月能掙2000多塊錢,年底還有土地股份和扶持資金分紅,這扶貧真是扶到我心坎上了。"貧困戶朱彩霞滿懷感激。

2018年秋,汪武頸村第一書記兼扶貧工作隊長由孫俊杰接任。到任后,他積極推進貧困戶提供土地入股,合作社負責管理運營,貧困戶進園務工的模式,以利益聯結機制激發群眾參與發展生態產業內動力,讓集體經濟發展與群眾紅利緊密相連,扶貧攻堅與鄉村振興形成良性互動,集體經濟不斷增加,村民紅利持續增長。2019年該村集體收入20多萬元,人均可支配收入12368元。

"農民變身'股民',既是'打工仔',也是'主人翁',更能促進經濟快速發展。"汪武頸村油鋪垅產業園老板潘際河說。

產業振興是扶貧攻堅的關鍵。這是孫俊杰與該村兩委的共識,他們一同帶領黨員群眾大力發展黃桃、雜柑、蓮子、中藥材等生態農業,不僅興旺了產業,讓群眾鼓了腰包,更是實現生產和生態的有機統一。

為打通農產品銷售渠道,陽新縣檢察院扶貧工作隊助力村兩委大力發展電商,通過能人帶動、網絡傳播、消費扶貧等方法,將農產品進行線上銷售,拓寬農民增收。

黨員先鋒引領,扶志凝心又聚力

"我們汪武頸村由'臭'變'香'了,不僅村干部干事了,村莊變漂亮了,鄉親變富裕了,日子越過越紅火了。"80歲的老黨員馬先仕豎起了大拇指。

2014年秋,汪武頸村村兩委癱瘓,是陽新全縣唯一沒有換屆選舉的村兩委班子。再到2018年7月,汪武頸村黨支部由軟弱渙散變成白沙鎮優秀基層黨組織。

巨大轉變的背后,是新一屆村兩委班子和駐村工作隊共同的努力。通過持續開展的主題黨日活動、思想教育、作風整頓后,該村黨員隊伍中的軟、懶、散現象得到有效改觀。同時,在扶貧工作隊的引導下,該村推行的黨員亮出身份、公開承諾、考評實績等措施,發揮了黨員先鋒模范帶頭作用,進一步增強了黨支部的向心力和凝聚力。

陽新縣檢察院檢察長尹義林說,該院在汪武頸村的"結對扶貧"把脫貧致富與推進鄉村振興進行了有機銜接,做實基礎設施破瓶頸,讓落后的鄉村美好起來、做優生態產業強引擎,讓貧困的鄉村豐盈起來、建強基層組織固根基,讓寂靜的鄉村生動起來,切實把鄉村振興建成群眾喜歡的樣子。(通訊員 柯美中 吳永風)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像