華工科技光電子信息產業研創園及出口基地(1期)投產。(湖北日報全媒記者 魏錸 攝)

推動重點產業提質升級,鞏固提升礦業、冶金、化工、輕工、紡織、機械、船舶、建筑等產業在全球產業分工中的地位和競爭力。

——《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》指出

訪談嘉賓

馬承恩

中國電子信息產業發展研究院(賽迪研究院)規劃研究所副所長

先進制造業是全球主要經濟體競爭的制高點

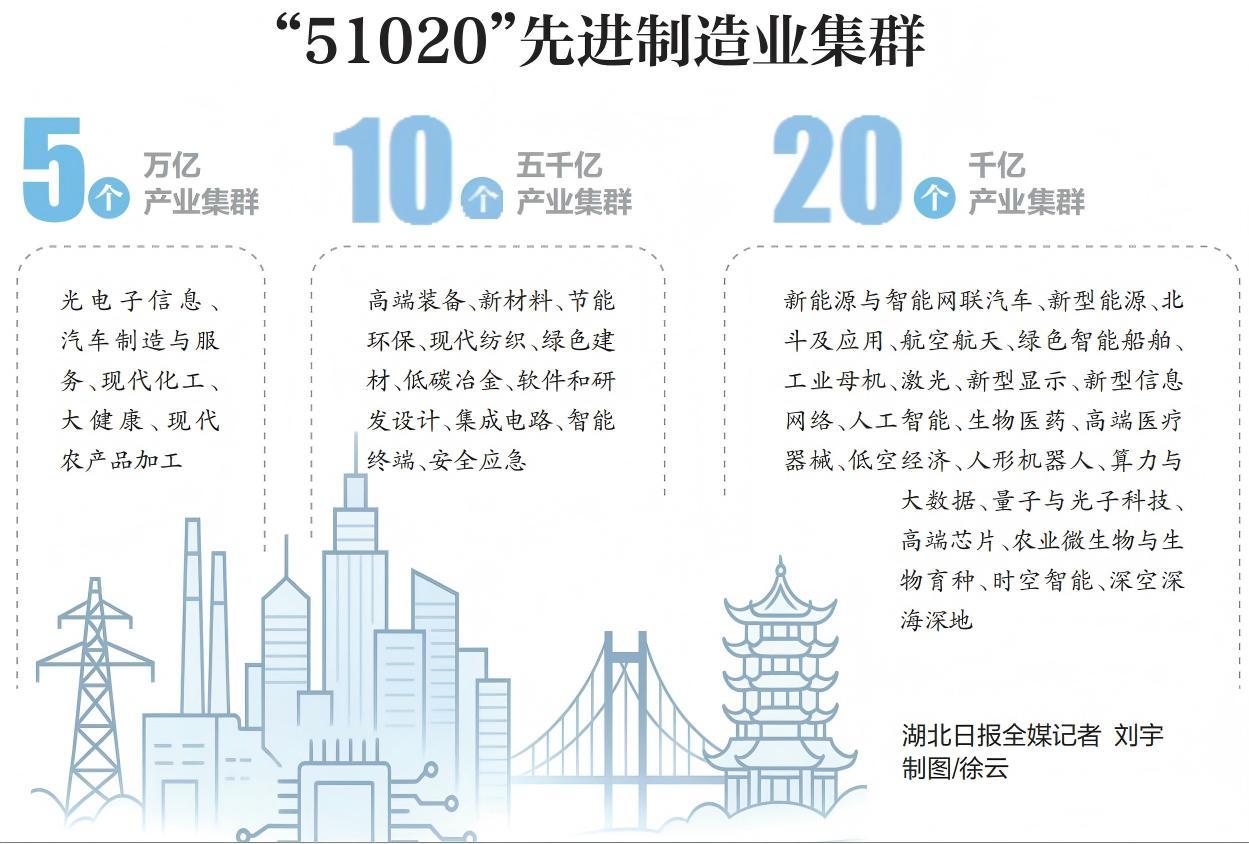

湖北日報全媒記者:《建議》明確提出要“構建以先進制造業為骨干的現代化產業體系”。構建現代化產業體系,為何要以先進制造業為骨干?湖北年初提出深入實施產業倍增戰略,正在推進“51020”先進制造業集群為骨干的現代化產業體系全面升級。您認為,湖北可從哪些方面繼續發力?

馬承恩:先進制造業是全球主要經濟體競爭的制高點,也是科技創新的主戰場,是構建現代化產業體系的重點和難點所在。相對傳統制造業而言,先進制造業更多采用新技術、新設備、新工藝、新流程、新生產組織方式,以提升制造業各環節和全過程生產技術的先進性和科技成本含量,生產高效能、高附加值、高品質、高增長產品和服務。先進制造業既是加快推動新型工業化、培育新質生產力的主陣地,也是確保國家產業鏈供應鏈韌性和安全、實現高質量發展的關鍵。

對于湖北而言,深入實施產業倍增戰略,全面推進“51020”先進制造業集群升級,是將其科教資源優勢、發展生態優勢和產業基礎優勢轉化為發展勝勢的必然路徑,對加快建成中部地區崛起重要戰略支點具有重要意義。湖北要實現全國制造強省第一梯隊的目標,可從三個方面協同發力:

首先,堅持創新引領,筑牢產業技術根基。全力打造產業科技創新高地,將科教資源優勢轉化為產業創新優勢。聚焦光電子信息、新能源與智能網聯汽車、高端裝備等優勢領域,梳理長短板清單,組織關鍵核心技術攻關。更好發揮“鏈長+鏈主+鏈創”機制的作用,促進“政產學研金服用”深度融合,暢通科技創新和產業創新深度融合轉化路徑,為“51020”集群注入持續創新動力。

其次,推動“三線并進”,優化產業結構、提升產業能級。推動傳統產業“智改數轉”,通過大規模技術改造推動制造業智能化、綠色化、融合化升級。促進新興產業“裂變躍升”,圍繞新興產業,引育龍頭企業,打造企業雁陣梯隊,做大產業規模。加速未來產業“搶先布局”,在量子科技、低空經濟、人形機器人等前沿領域積極培育新增長點。

最后,強化鏈群協同與開放合作,構建一流產業生態。著力提升產業鏈韌性,圍繞“51020”集群開展延鏈補鏈強鏈,推動省內外產業協同,構建優勢互補、協同共進的產業格局。在此基礎上,扎實推進高水平對外開放,積極吸引國內外優質資源,同時鼓勵本土企業深度融入全球分工體系,在開放競爭中鍛造具有全球競爭力的湖北特色現代化產業體系。

打造世界級,湖北有“硬核”實力

湖北日報全媒記者:《建議》提出“發展先進制造業集群”。湖北提出要做大做強“51020”先進制造業集群。下一步,湖北如何強化產業鏈發展水平,打造幾個在全國乃至全球都叫得響的世界級先進制造業集群?

馬承恩:從制造大國走向制造強國的一個重要標志,就是要打造出一批世界級的先進制造業集群。作為制造大省,湖北瞄準區域領跑、國內領先、國際一流,光電子信息、新能源與智能網聯汽車、工業母機等產業集群實力“硬核”,有望實現率先突破。特別是在細分領域,湖北優勢明顯:光纖光纜產業規模居世界第一,約占全國市場的50%、全球市場的25%;激光設備品種占全國70%以上;光通信、存儲芯片均處于全球領先地位。今年,華中數控、武重集團、華工激光集中發布三款世界級標志性工業母機產品,用智能化、高精度、自主可控的核心技術,向世界展示“湖北智造”的硬實力。

打造世界級集群,根本動力在于創新融合。要推動科技創新和產業創新深度融合,強化企業創新主體地位,力爭在重點領域形成一批“首款首次首創”標志性成果;深化實體經濟和數字經濟融合,充分發揮人工智能這一引領科技革命和產業變革的戰略性技術的作用,加快人工智能通過技術突破、場景應用和生態構建等維度賦能先進制造業集群發展;推動先進制造業和現代服務業融合,引導科技服務、現代物流、現代金融等專業機構深度嵌入產業集群,提升先進制造業集群核心競爭力與輻射帶動力。

此外,還要構建清晰的“省級—國家級—世界級”集群發展梯隊。對于已具備國家競爭力的集群,如武漢光電子信息和“武襄十隨”汽車集群,對標國際一流,細化實化重點任務和舉措。同時,培育一批像磷化工、綠色循環電池這樣特色鮮明、專業性強、在全國有競爭力的省級集群,并積極爭創國家級先進制造業集群。

“三化”中塑造傳統產業更強競爭力

湖北日報全媒記者:《建議》提出“推動重點產業提質升級”,并強調了“機械、冶金、化工、紡織”等產業。湖北是傳統工業大省,汽車制造、鋼鐵冶金、化工建材、紡織等產業基礎雄厚。請問湖北如何讓這些傳統優勢產業在全球分工中占據更有利的位置?

馬承恩:以智能化、綠色化、融合化為主攻方向路徑,推動傳統優勢產業在智能化升級中提升效率,在綠色化轉型中積累優勢,在融合化發展中優化生態,從而在全球產業分工中塑造更強競爭力、占據更有利位置。

一是深化智能化改造,提升產業能級。湖北正在以智能制造為主攻方向,推動傳統產業全方位數字化轉型。在汽車產業領域,湖北加速“油電雙智”轉型,支持龍頭企業向新能源與智能網聯汽車戰略轉型,積極培育并引進新能源整車品牌,同時圍繞“軟件定義汽車”布局汽車軟件產業,提升全產業鏈智能化水平。在鋼鐵、化工、紡織、食品等領域,深入實施工業設備更新工程,通過分行業召開技改現場會,標桿引領帶動傳統產業生產模式向數字化、網絡化、智能化躍升。

二是聚焦綠色化轉型,增強可持續發展能力。湖北將綠色低碳作為產業升級的核心約束與導向。在冶金行業,推廣應用非高爐煉鐵、富氫碳循環高爐等低碳冶煉技術。對于化工、建材等高耗能行業,推進沿江化工企業“關改搬轉”,并推動建材產業向低碳化、制品化發展,支持企業利用磷石膏生產再生建材,發展節能玻璃、裝配式構件等綠色產品。紡織產業則推廣清潔印染技術,建立產品碳足跡可追溯體系。這些舉措旨在構建從產品、工廠到園區的全面綠色制造體系。

三是促進融合化發展,構建現代化產業生態。著力推動產業鏈、創新鏈、資金鏈的深度融合,激發系統效能。在產業鏈協同方面,要強化“整零協同”高效對接供需,提升產業鏈韌性和效率。在創新鏈支撐方面,更大力度發揮“鏈長+鏈主+鏈創”機制的作用,支持“鏈主”企業聯合高校院所組建創新聯合體,攻克共性技術難題,推動科技成果高效轉化。在資金鏈賦能方面,通過政策引導、平臺建設、金融支持等措施推動協同發展,把金融資源配置到重點領域和薄弱環節,為創新鏈、產業鏈上的各類主體各個環節提供精準有效的資金支持。

走精準聚焦的新興產業特色發展道路

湖北日報全媒記者:《建議》提出要“加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展”。請問與國內其他先進地區或國際領先集群相比,湖北發展新能源、新材料、航空航天和低空經濟等產業,具備哪些獨特的優勢,面臨怎樣的挑戰?

馬承恩:作為制造強省,湖北“51020”集群初具規模,尤其在光電子信息、綠色循環電池等領域基礎扎實。同時,湖北擁有國家實驗室、大科學裝置等高能級創新平臺矩陣,并在存儲芯片、北斗等技術上具備領先優勢,為前沿產業提供支撐。其領先的算力基礎設施更是產業智能化發展的優越“數字底座”。這些條件共同構成了湖北發展新能源、新材料、航空航天及低空經濟的獨特稟賦。

但當前湖北也面臨成果轉化與產業結構挑戰,這就要走精準聚焦的特色發展道路,將有限資源集中于能夠發揮自身最長板的領域,實現錯位發展。

實現差異化發展的關鍵在于推動創新與產業深度融合,并聚焦特定領域打造鮮明特色。在新能源領域,可以強化與現有汽車產業集群的協同,并利用磷化工優勢發展綠色循環電池;在新材料領域,重點發展服務于光電子、航空航天等優勢產業的高端電子化學品和復合材料;在航空航天與低空經濟領域,則要充分發揮北斗技術的領先優勢,深耕通導遙一體化和低空經濟特色應用場景。通過“有所為、有所側重”的策略,推動湖北在新興產業競爭中占據獨特位置。

湖北未來產業積蓄爆發力

湖北日報全媒記者:《建議》前瞻性地提出布局“量子科技、生物制造、氫能、腦機接口、具身智能、6G”等未來產業。您最看好湖北在哪個未來產業方向率先形成規模?在未來的產業賽道上搶占先機,湖北有哪些優勢?

馬承恩:結合湖北的科教資源、產業基礎及近期政策動向,湖北省在量子科技、生物制造、氫能、腦機接口、具身智能、6G等眾多未來產業領域積蓄了爆發力。

以量子科技為例,湖北已邁過早期研發階段,進入技術與應用雙向驅動的快速發展期,形成了較為堅實的創新基礎與產業雛形。湖北匯聚了我國頂尖的量子科技科研機構,已集聚40余家產業鏈相關企業,并成功研制出國內首臺“100+”比特原子量子計算原型機“漢原一號”。同時,在政策層面,湖北設立了規模達20億元的省級量子科技產業投資基金,明確提出打造“量子+智慧交通”“量子+金融安全”等五大應用場景,并推動量子技術與相關優勢產業深度融合,有效加速技術迭代和商業化進程。

湖北在未來產業賽道上的整體競爭力,源于其獨特的資源稟賦和系統性的戰略布局。

一是頂尖的科教人才儲備。湖北擁有“1家國家實驗室+8個大科學裝置+10家湖北實驗室+45家全國重點實驗室”為主體的高端創新平臺矩陣。在眾多未來產業領域,湖北的領軍人才數量和質量均位居全國前列,為未來產業提供源源不斷的智力支持。

二是深厚的產業生態土壤。湖北是制造大省,“51020”先進制造業集群為未來技術提供了豐富的試驗場和應用場景。

三是精準的產業培育機制。湖北積極探索“鏈長+鏈主+鏈創”機制,并針對不同產業實施“一業一策”的精準扶持。無論是光谷為腦機接口產業出臺的“腦機接口11條”,還是系統規劃生物制造、氫能等產業的發展路徑,都體現了政府引導與市場力量的高效結合。(湖北日報全媒記者 劉宇)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像