開欄的話:

開欄的話:中華文明五千多年的積淀和傳承,在服飾文化上有生動體現。服飾的變遷,生動地體現著各民族交往交流交融的歷史。作為中華優秀傳統文化的重要組成部分,中國傳統服飾文化具有深厚的歷史底蘊和獨特的藝術魅力,傳承著中華民族的精神內涵和審美追求。為引導讀者和網友準確認識中國傳統服飾的發展歷史,彰顯中華文明“禮儀之大,服章之美”,體會中華各民族交融之美,增進文化認同,堅定文化自信,構筑中華民族共有精神家園,中國民族報、“道中華”平臺與北京服裝學院共同開設“服飾變遷話‘三交’”專欄,敬請關注。

我國古代有兩大服裝形制,即上衣下裳制和深衣制。上衣下裳制,通俗來講就是上、下身分開的服裝制式;而深衣制則是上衣和下裳連在一起的服制,這類服裝類似于今天的連衣裙或者長外套。

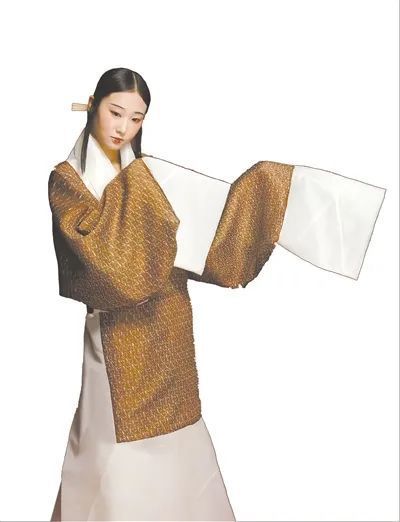

▲根據西漢印花敷彩紗直裾式絲綿袍復原的服飾。

《禮記·深衣篇》云:“古者深衣蓋有制度,以應規矩繩權衡。”深衣作為史上最具原則的服飾,不僅在制作上要合乎規矩,有一套獨有的剪裁縫紉方式;在穿著時也要對應禮制,衣著要規整,象征為人正直,腰間有配帶,象征著權衡。

深衣在秦漢時期發展普及,之后短暫式微,在宋明儒學復興時又再次受到關注。作為最具古意、最合禮制的服飾,漢代深衣是如何承襲前朝,又是如何發展的呢?

曲裾或直裾,集美觀與實用于一身

深衣大約出現于春秋戰國時期,它的產生源于古人對于“禮”的追求。《禮記·深衣篇》云:“短毋見膚,長毋被土。續衽鉤邊,要縫半下。袼之高下,可以運肘;袂之長短,反詘之及肘,帶下毋厭髀,上毋厭脅,當無骨者。”意思是,深衣的長度要剛剛好,既不能短到露出腳背,又不能長到拖地。續衽鉤邊,衣襟右掩,腰部收緊,呈現上下廣、中間狹的形狀。腋下縫袖的高低以可使胳膊運動自如為標準;袖子反折過來要剛好到手肘的長度;腰間的大帶不能太下蓋住股骨,也不能太上蓋住肋骨,要在肋骨下、股骨上的無骨處。這樣的深衣既可以讓穿著者行動方便,從外表上看又十分端莊、高雅。

深衣是上衣和下裳連在一起的衣服,這種上下相連是指上下分開剪裁,再縫合到一起,腰部有縫合線。漢初服飾風格承襲楚風,衣身緊窄,下擺呈喇叭狀,衣領部分通常較低。漢代人喜歡重疊穿衣,每一層衣服的領子都會露在領口處,層層疊疊,名為“三重衣”。

▲塑衣式彩繪跽坐侍女俑。

因為缺乏實物資料,現在學界對于漢代深衣的具體形制還存在一定爭議。已故著名文物專家、考古學家孫機在《深衣與楚服》一文中提出,“著深衣者有男子,也有婦女,但不論國別如何,性別如何,這種服式的共同特點是:都有一幅向后擁掩的曲裾”。可見,“曲裾”是漢代深衣的一類服式。“裾”,通俗來講就是指衣服邊,“曲裾”就是衣邊彎曲纏繞的深衣。

另外,漢代還有一類直裾深衣,衣襟裾為方直。直裾深衣出現于西漢,東漢時十分流行,也稱為“襜褕”。相較于曲裾深衣,襜褕更為寬博,具體式樣亦有所區別。

“可以為文,可以為武,可以儐相,可以治軍旅”,深衣既可當作文服,也可作為武服,通過質料、花紋、色彩的不同作場合和身份的區分。由此看來,深衣是集美觀與實用于一身的服飾。

北京服裝學院教授蔣玉秋帶領的團隊以馬王堆漢墓出土的“冠人俑”及彩繪木俑為參考,復原了曲裾深衣;又以馬王堆一號漢墓出土的絳紅紗地印花敷彩直裾式絲綿袍為原型,完成了直裾深衣的復原實踐。裝束復原團隊復原了西漢初期仕女的曲裾裝束,看上去清雋高雅,具有西漢早期的審美特點。

除了質地厚實的綿袍型深衣,漢代還有一類十分輕薄的深衣——禪衣。禪衣用蠶絲制作,也有曲裾和直裾兩種形式。長沙馬王堆出土的素紗禪衣僅49克,是目前世界上現存最早、保存最完整、工藝最精細、質量最輕薄的衣服。很多學者都嘗試復原素紗禪衣,不過并沒有成功,據說是因為現在的蠶絲比漢代蠶絲要粗,所以絲綢會更重。

▲西漢朱紅菱紋羅曲裾式絲綿袍。

深衣的發展與傳承

漢代是我國早期的大一統王朝,在服飾上“形秦神楚”,作為其典型代表的深衣,是中原文化與楚文化、儒文化與道文化結合的產物。隨著時代更替,受到禮法約束的深衣漸漸不再成為人們的“心頭好”。

漢代之后,隨著各民族的進一步交流融合,一方面緊窄的胡服進入中原地區,另一方面“玄學”之風使得“袍衫”開始流行,深衣便更少出現。直到唐代出現的襕衫,可以說是深衣的一個延續。《新唐書·車服志》:“中書令馬周上議:‘《禮》無服衫之文,三代之制有深衣。請加襕、袖、褾、襈,為士人上服。’”唐代宰相馬周認為魏晉的寬衫不合禮,于是借深衣之制對服衫進行改造,以此來“仿本崇古”。

到了宋明時期,由于儒學復興,作為“禮制”象征的深衣也得以復興,受到儒生、士大夫的廣泛追捧。不過,由于當時人們對漢代深衣的了解僅僅停留在文字記載上,因此宋代的深衣既有承襲前朝遺制,更有新的變化。

元明清時期,不同學者對“續衽鉤邊”的解讀各不相同,也就形成了各家不同的“深衣”制式。

誕生于中華大地的深衣,不僅對中國傳統服飾有著深遠影響,甚至還傳播到日本、朝鮮半島等地區。隋唐時期,儒學東渡日本,宋明時期傳至朝鮮半島,日本、朝鮮半島的儒生以朱熹《家禮》為參考制成深衣,使中國的深衣文化得到再發展。目前,日本依然保留著許多儒者穿深衣的肖像畫;朝鮮半島儒學泰斗李滉著深衣的肖像一直被使用在韓元紙幣上。

(本文圖片由作者提供)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像