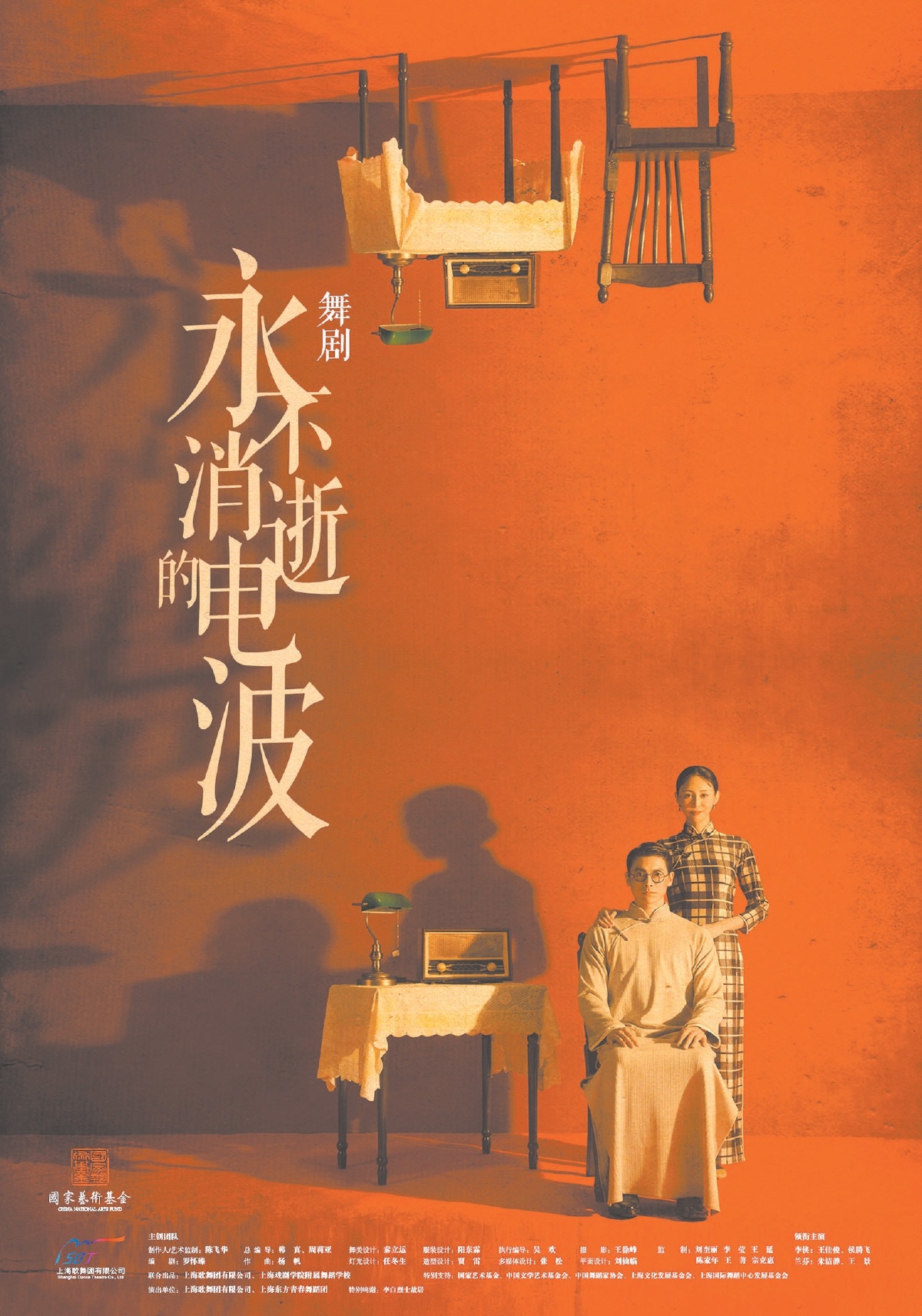

上海歌舞團的舞劇《永不消逝的電波》于2018年面世,在彼時尚未火爆起來的歌舞劇市場展現出黑馬之姿,以驚人的勢頭迅速收獲追捧,一票難求,至今仍在豆瓣保持9.5的高分。該劇改編自1958年版經典電影,將膠片故事以舞臺形式重新演繹,賦予其新的色彩和律動。為人熟知的故事和角色的支撐,讓舞劇獲得了無需臺詞全憑肢體也能將情節完整送達觀眾的優勢。

2024年,以舞劇為藍本的同名舞劇電影面世,《永不消逝的電波》完成了“電影-舞劇-舞劇電影”的回旋式創作歷程,既要實現舞蹈與電影兩種藝術形式的結合,還要完成較為完整的敘事,讓寫實的生活場景與寫意的舞蹈協調共生。鑒于舞臺版的超高口碑,電影創作者面臨的創新和超越壓力毋庸置疑。

敘事方式轉變

影片開始,故事定位在1937年,在黑白與彩色兩種畫面的交替中引出今昔對照,李俠與蘭芬從黑白的歷史畫面中走出來,攜手進入上海弄堂的日常生活。

隨后影片以文字說明的形式將故事的時間快速撥到1948年,緊接著便是著名的、曾登上過春晚的《漁光曲》片段。如此迅疾突兀的轉場令人錯愕:難道是電影里蘭芬在執行任務的途中猛然想起了自己領舞時的美好片段嗎?畫面美麗、配樂動聽,但既不講邏輯又缺乏情緒鋪墊,猶如一個沒有加入轉場特效的大型幻燈片展示。

1958年,由八一電影制片廠出品、王蘋導演的電影《永不消逝的電波》中,一句“同志們,永別了”深入人心,濃烈的時代氣息和革命浪漫主義色彩成為幾代人的紅色記憶。延安精神、戰火硝煙、家國民族等宏大敘事,被巧妙地安放進上海市民夫妻的日常細節。

不知道是取法自迪士尼還是寶萊塢,舞劇電影《永不消逝的電波》采用了演一段跳一段的模式,這確實考驗觀眾自己還原故事的能力——素材都堆在一起,任憑各位觀眾發揮想象力自動剪輯。這樣的拼湊既不屬于銀幕,也不屬于劇場。電影中甚至還出現了“安全出口”標識的穿幫鏡頭,實在顯出創作的倉促來。

此外,舞劇中一些讓人印象深刻的舞臺藝術手法,由于并不適用于電影語言而被犧牲掉了。例如李俠看到裁縫鋪的打斗痕跡,開始反推事件經過,舞蹈演員們利用倒退的舞步來展現時間倒流,巧妙寫意又具藝術美感。

表演推到前沿

舞劇長于抒情而拙于敘事,而變身為舞劇電影的《永不消逝的電波》沒能規避敘事的短板,也沒有強化表演的優長。舞劇中的主要人物除卻李俠、蘭芬夫婦之外,還有裁縫、秘書、賣花女等,而且在緊張的諜戰中,人物身份幾乎都帶有雙重性,表演也需要展現出更豐富的層次。如果說舞臺上的表演還存在現場演出時的偶然性,觀眾受限于觀看距離,難免會錯過一些表演細節,那么經由畫面定格的電影則需要經受被詳察的考驗,但同時也有更充分展示的優勢。

主演朱潔靜曾談到自己的表演秉持“越自然越真實”的原則,因此她常在家務勞動時尋找舞蹈表演的靈感。但是這版舞劇電影最缺失的恰恰就是“自然”。蘭芬對時局的感知,是通過安排演員坐在《饑民圖》前沉思來展現的;李俠對身份暴露的慌張,是通過360度環拍演員瞪眼來表現的。這樣的鏡頭語言,遠不及舞劇中從未開過槍的蘭芬為了革命第一次舉起槍時的肢體顫動、猶豫痛苦來得動人。

作為當下最具舞臺號召力的舞蹈演員之一(互聯網上有“北唐南朱”的說法,指唐詩逸和朱潔靜兩位優秀的舞蹈演員),朱潔靜的優勢在于舞蹈表演,而非影視表演。因而在舞臺上,因為舞蹈的動人,劇情和戲劇表演方面的不足可視作瑕不掩瑜;而若以電影為載體,敘事和表演就被推到了和觀眾面對面的最前沿,絕不可含糊潦草,也不可孤立地追求舞蹈的華彩效果,為美而美。

刻畫立體的人

在導演王蘋的作品序列中,《霓虹燈下的哨兵》《柳堡的故事》等都著力于對女性形象進行細膩刻畫,《永不消逝的電波》也不例外。工廠女工何蘭芬并不僅僅是英雄李俠的附屬陪襯,她扮演的角色和發揮的作用也并非僅僅是紅袖添香。相反,電影大量著墨、耐心描摹何蘭芬對地下工作、革命理想的認識是如何一點點深入的。從一開始對李俠工作的不理解,到后來的堅定支持,并成為志同道合的革命伙伴和生活伴侶。在這個過程中,屬于女性角色的成長線也逐漸豐滿起來。這樣一組強強組合,對后來的中國影視創作產生了深遠影響,由孫紅雷、姚晨主演的諜戰電視劇《潛伏》,便是對這一作品的延續。

然而在舞劇電影《永不消逝的電波》中,蘭芬的人格魅力轉移到了旗袍上,轉移到了演員的面部大特寫上。女性角色的外在風情成了重點刻畫對象,內在成長則顯得蒼白。

的確,朱潔靜的舞蹈功底與魅力無需多言,這也是電影的看點之一。但是把女主角的才華和美貌作為電影的著力點,就有些危險了。該片導演鄭大圣執導的另一部電影《我本是高山》也暴露了相似的問題——對女性角色的想象過于單薄,無論是片中的張桂梅還是蘭芬,都并非作為立體的人來刻畫,而是某種帶有性別想象的影視符碼。

此外,舞劇電影中對李俠的塑造也顯得力不從心。李俠與蘭芬的故事取材自真實歷史,仁人志士艱苦卓絕的斗爭即將見到曙光,與此同時也面臨巨大的壓力,生死一線。烈士李白與夫人裘慧英在家國危難之際犧牲小我成全革命大業,這樣一對革命伉儷,內心承受的壓力絕非常人所能想象。而舞劇電影的刻畫卻偏愛夫妻對鏡畫眉一類的鴛蝴言情表達,李俠發電報,蘭芳織紅圍巾;李俠出門接頭,蘭芳斜倚沙發安睡。出走半生,歸來仍在買汰燒。

歷史對接當下

在1958年的經典電影中,李俠發出的電報曾被如此形容:“這般點劃清楚,猶如一汪清水。”的確如此,無論是1945年對光明的期待,還是1949年黎明光亮到來的時刻,電波都從未消逝,并給予觀眾這樣一種信心——電波永不會消逝,因為李俠與何蘭芬對革命的信念、對勝利的渴望是如此清澈堅定,感染著后人。

舞劇正是捕捉到了這份堅定,用結尾處的一行字幕“長河無聲奔去,唯愛與信念永存”,作為對無言表演的凝結和補充,對崇高革命信念的敬意和贊頌。而在舞劇電影的結尾,改編者選擇將上海元素堆疊展示,李俠站在東方明珠這一都市景觀前發電報,蘭芳面朝外灘建筑群起舞,寫有“Love you Forever(永遠愛你)”的標語橫跨黃浦江上,與出現在電影里的里弄、旗袍、石庫門等符號一樣,以“刻板印象”滿足人們的“上海想象”。在整個故事呈現不盡如人意的前提下,歷史與當下被生硬地拼接在一起。

一部經典電影的藝術價值早已得到時間的檢驗,無論是修復還是改編,抑或翻拍,讓原作煥發生機,需是新意與誠意兼備之作。借著舞劇的熱度順勢推出影片,的確是明智之舉。可以趁熱打鐵,但不可揠苗助長。

此前面世的舞劇《永不消逝的電波》創作紀實片,展示了創作團隊構思、編排的過程,解析了這部舞劇成功的秘訣。經過兩年多的采風、孵化、研討,舞劇才正式開始排練,從配樂到舞美,反復打磨臺前幕后的多處細節,更有演員們三個月連軸轉的投入,最終呈現在舞臺上的作品才如此動人。

同一個“電波”,從舞劇到舞劇電影的一成一敗,也可成為文藝創作改編的一次經驗。(趙晨)

Copyright ? 2001-2025 湖北荊楚網絡科技股份有限公司 All Rights Reserved

互聯網新聞信息許可證 4212025003 -

增值電信業務經營許可證 鄂B2-20231273 -

廣播電視節目制作經營許可證(鄂)字第00011號

信息網絡傳播視聽節目許可證 1706144 -

互聯網出版許可證 (鄂)字3號 -

營業執照

鄂ICP備 13000573號-1  鄂公網安備 42010602000206號

鄂公網安備 42010602000206號

版權為 荊楚網 www.cnhubei.com 所有 未經同意不得復制或鏡像